Se avete visitato il Palazzo del Quirinale, allora avrete sicuramente attraversato il Salone dei Corazzieri. Ebbene, l’ambiente è ricchissimo di dettagli artistici di assoluto pregio, ma sono gli affreschi a colpire maggiormente l’occhio. Essi se ne stanno lì, nella parte superiore della sala, e rappresentano da decenni un’eccezionale fonte di curiosità e studio accademico. Fra le tante opere, ve n’è una corale, poiché reca la firma di maestri quali Agostino Tassi, Giovanni Lanfranco e Carlo Saraceni. Artisti che nel 1616, su commissione del pontefice, ritrassero una delegazione diplomatica “speciale” in visita a Roma. A capo di quella missione vi era un samurai giapponese giramondo, la sua fama si era diffusa in Europa, e prima ancora nelle Americhe. Una celebrità del suo tempo, senza dubbio, che gli spagnoli chiamarono Felipe Francisco, gli italiani Filippo Francesco, ma che nacque Hasekura Tsunenaga Rokuemon, fedele servitore del daimyō di Sendai.

Ecco come da un affresco – non proprio in vista se devo fare il puntiglioso – scaturisce una delle storie più affascinanti dell’intero XVII secolo. Mio modesto parere, beninteso. E questa storia, capace di legare con un filo lo shogunato dei Tokugawa, il Messico sotto il dominio di Madrid, la Spagna stessa, brevemente la Francia e, infine, la Roma dei papi, prende avvio con la nascita del nostro protagonista, in un non meglio precisato giorno del 1571.

Quando Hasekura Tsunenaga venne alla luce, il Giappone non era ancora un Paese unito. Il suo territorio era diviso in decine di feudi indipendenti, guidati dai daimyō, né più né meno che signori della guerra. Hasekura proveniva da una famiglia nobile, discendente da antiche linee aristocratiche, e apparteneva alla classe dei samurai, la casta guerriera che serviva fedelmente il proprio signore.

Nel corso della sua giovinezza – di cui non sappiamo praticamente nulla – si mise al servizio del potente Date Masamune, signore di Sendai. Egli era un uomo ambizioso e pragmatico, capace di cogliere le opportunità offerte dai contatti con gli europei. Masamune era affascinato dalle possibilità del commercio internazionale e dai successi dei missionari cristiani, che in pochi decenni avevano convertito più di 200.000 giapponesi. Ma sapeva anche che lo shogunato Tokugawa, instauratosi a Edo (l’odierna Tokyo), guardava con crescente diffidenza all’espansione del cattolicesimo, percepito come un cavallo di Troia del colonialismo europeo.

Ora, come e perché sia nata la missione diplomatica guidata dal samurai di Sendai è argomento di dibattito. Esistono diverse versioni, alcune delle quali complementari. Ad esempio, si dice che l’idea di inviare una delegazione nipponica nelle Americhe e poi in Europa, sia nata dietro la pressione dello shogun il quale intendeva liberarsi dell’ingombrante esploratore Sebastián Vizcaíno giunto nel Sol Levante nel 1611. Per questo motivo ordinò la costruzione di un galeone – Date Maru per i locali, San Juan Bautista per gli spagnoli – e incaricò del progetto indovinate chi? Esatto, il signore di Sendai. Il lavoro orchestrale di diversi esperti tecnici del Bakufu, di 800 operai navali, 700 fabbri, e 3 000 carpentieri, portò alla costruzione della nave. A chi delegarne il comando?

Beh, Date Masamune vide in Hasekura l’uomo giusto al momento giusto. Il perché non lo sappiamo con precisione, ma alcuni indizi possono aiutarci a formulare un’ipotesi. A quanto pare, sulla testa del padre di Hasekura pendé l’infamante accusa di corruzione. Esisteva un solo modo per scontare l’onta: il seppuku. Il fango aveva sporcato la reputazione della famiglia, e Hasekura Tsunenaga poteva riscattarla in un solo modo: navigando attraverso il Pacifico in direzione del Vicereame della Nuova Spagna.

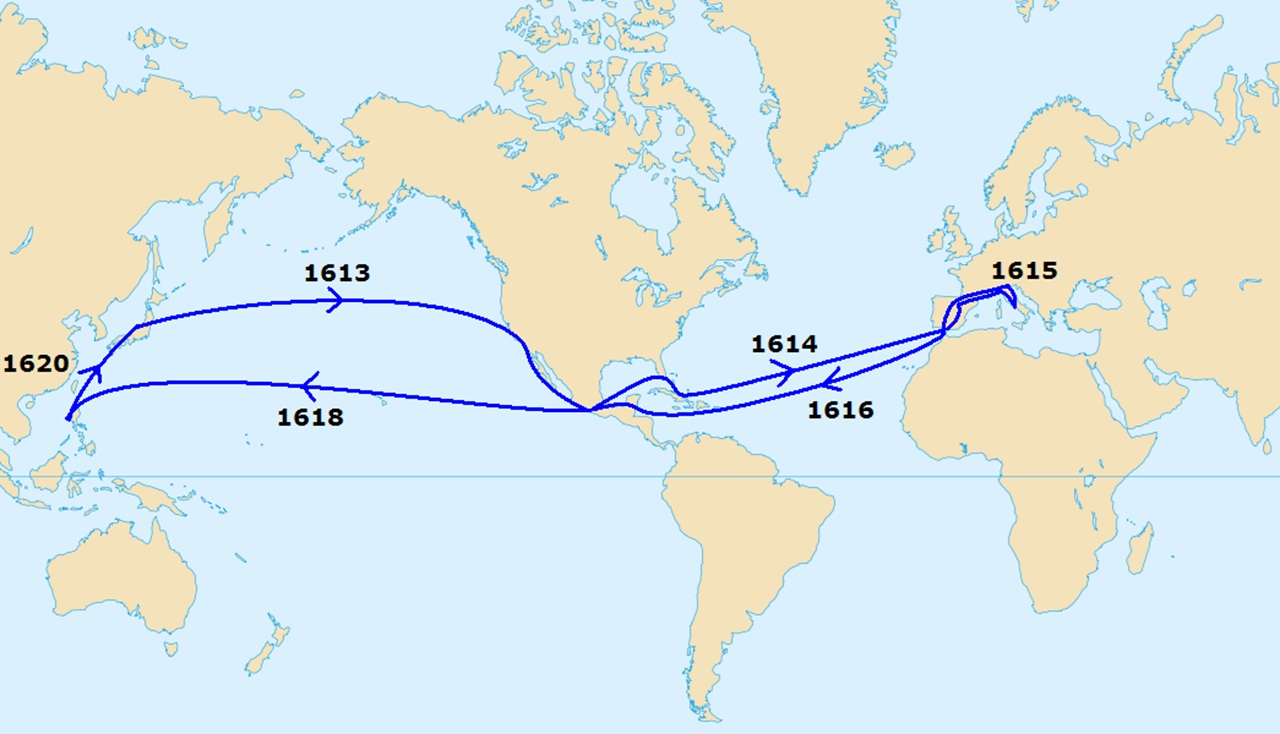

Il 28 ottobre 1613 il galeone salpò dal porto di Sendai con a bordo circa 180 persone. Erano per lo più samurai, mercanti, marinai e alcuni gesuiti. Dopo tre mesi di traversata, la spedizione approdò ad Acapulco, in Nuova Spagna (oggi Messico), il 25 gennaio 1614. Il viaggio seguiva la rotta del commercio dei galeoni di Manila, la vasta rete transpacifica che collegava le Filippine, colonia spagnola, ai porti del Messico.

L’arrivo dei giapponesi fu un evento sensazionale. Il cronista indigeno Domingo Chimalpahin, testimone oculare, scrisse che «un grande signore del Giappone è giunto nel nostro paese per visitare il re di Spagna e il Papa di Roma». Dopo una breve sosta a Veracruz, Hasekura proseguì verso l’Europa, accompagnato da alcuni religiosi francescani.

La delegazione sbarcò a Siviglia nella primavera del 1614. Il re Filippo III di Spagna ricevette il samurai a corte, dove Hasekura gli consegnò una lettera di Date Masamune in cui si proponevano rapporti commerciali diretti tra il Giappone e la Spagna. Sotto la motivazione economica, ve ne era anche una religiosa. Nella missiva si parlava anche della possibilità di inviare missionari cristiani nel feudo di Sendai. Durante il suo soggiorno, Hasekura ricevette il battesimo a Madrid. Fu lì che assunse il nome di Felipe Francisco Hasekura. Il gesto, benché motivato dalla più classica della convenienza diplomatica, segnò comunque la sua piena adesione al mondo cristiano. Sì, cristiano e cattolico, pardon.

Nel 1615, Hasekura e la sua scorta toccarono brevemente la Francia. Di quel passaggio in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, resta un simpatico resoconto oggi custodito nella Bibliothèque Inguimbertine, di Carpentras. In esso si legge:

“Non toccano mai il cibo con le mani, ma usano due sottili bacchette che tengono con tre dita. […] Si soffiano il naso in soffici fogli setosi della grandezza di una mano, che non usano mai due volte, e che quindi buttano per terra dopo l’uso, e furono deliziati nel vedere che le persone attorno a loro si precipitavano a raccoglierli. Le loro spade tagliano così bene che possono tagliare un sottile foglio di carta appoggiandovelo sul bordo e soffiandoci sopra”.

Dopo la velocissima tappa francese, la missione raggiunse il porto di Civitavecchia, da cui si diresse verso Roma. Il 3 novembre dello stesso anno, papa Paolo V ricevette solennemente il samurai, prima nei palazzi vaticani, e poi al Quirinale. La cronaca dell’epoca racconta che Hasekura, vestito con abiti orientali di seta nera, portava con sé una spada cerimoniale e che parlò attraverso un interprete spagnolo.

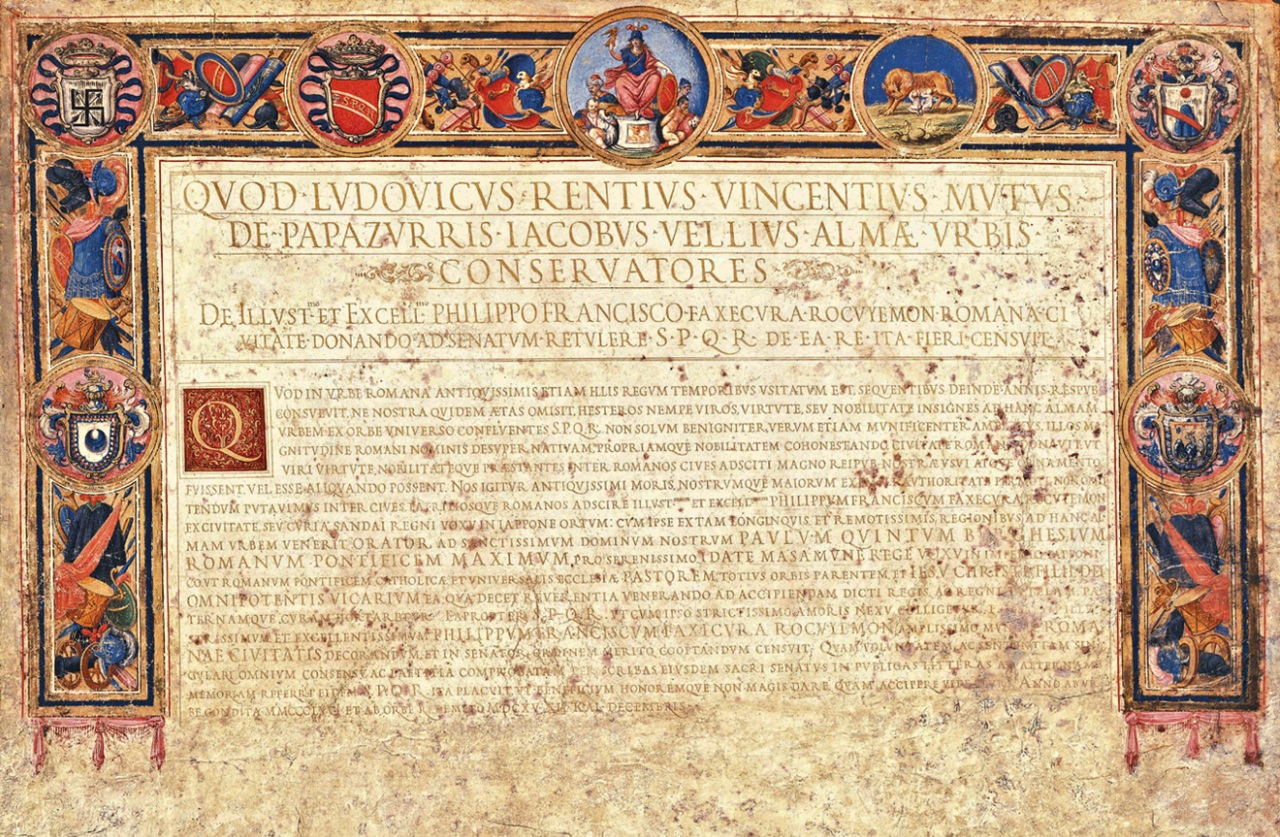

Consegnò al sommo rappresentante del Cattolicesimo universale una lettera di Date Masamune, redatta in latino e giapponese, in cui il signore chiedeva, esattamente come fatto con gli spagnoli, l’invio di missionari e la stipula di accordi commerciali. Paolo V Borghese accolse cordialmente l’ambasciata e, colpito dalla dignità e dall’intelligenza di Hasekura, lo insignì della cittadinanza onoraria romana. Ad oggi si conservano sia la lettera d’intercessione, sia l’attestato della Civitas Romana.

Hasekura lasciò Roma accompagnato da un alone di mistero e ammirazione. Oltre all’affresco del Quirinale, si realizzò un altro suo ritratto, il più famoso. A farlo fu l’urbinate Archita Ricci (o, secondo altre fonti, il francese Claude Deruet) e ad oggi è parte di una collezione privata. Per capirci, è l’opera pittorica nella copertina dell’articolo.

Dopo il soggiorno romano, l’ambasciata riprese la via di ritorno: prima la Spagna, poi di nuovo il Messico, infine le Filippine e, nel 1620, il Giappone. Ma il mondo che Hasekura trovò al suo ritorno non era più quello che aveva lasciato. Lo shogun Tokugawa Hidetada, temendo che il cristianesimo minasse la lealtà del popolo verso il governo, aveva avviato una dura persecuzione dei cristiani. L’autorità arrestò, torturò e costrinse all’apostasia missionari e convertiti.

Lo shōgun vide con sospetto il viaggio di Hasekura. Era un contatto troppo stretto con potenze straniere e con una religione ormai bandita. Hasekura Tsunenaga morì nel 1622, probabilmente di malattia, caduto in disgrazia. Qualche anno dopo, suo figlio Tsuneyori fu giustiziato per aver ospitato clandestinamente cristiani nella propria casa.

Dopo la rivolta di Shimabara del 1638, una ribellione di contadini in gran parte cattolici, il governo Tokugawa decise di isolare completamente il Giappone. L’espulsione colse gli europei in Giappone (tranne i protestanti olandesi, ben più interessati al commercio che al proselitismo religioso) e sul cristianesimo cadde l’anatema shogunale.

Nonostante i rivolgimenti asiatici di quel frangente storico di metà Seicento, la memoria del “samurai giramondo” sopravvisse. Oggi, affreschi, dipinti, attestati e racconti scritti ci parlano di quella storia. Addirittura due statue, una a Sendai, l’altra a Civitavecchia, conservano il ricordo di quel giapponese fattosi cattolico, in un’Europa che di lì a poco sarebbe sprofondata in una delle guerre più violente e sanguinose della sua storia.