Almanacco del 7 settembre, anno 1901: l’Alleanza delle otto nazioni (più Belgio, Paesi Bassi e Regno di Spagna) e l’impero Qing firmano il cosiddetto “Protocollo dei Boxer”. L’accordo pose formalmente fine alla rivolta dei Boxer, scoppiata in Cina nel 1899 contro l’influenza colonialista straniera e soffocata nel sangue nei mesi centrali del 1901. È fondamentale ricordare come l’intesa andò oltre il senso stretto di “accordo diplomatico”. Esso fu a tutti gli effetti una resa dell’Impero cinese sotto la dinastia Qing, una dichiarazione di piena sottomissione alle potenze imperialiste occidentali e non (vedasi il Giappone).

Velocemente, riassumo qui di seguito la vicenda storica nota come rivolta dei Boxer. Essa scoppiò, come anticipato, nel 1899. Fu il culmine del malcontento popolare contro la crescente penetrazione occidentale e giapponese in Cina. I Boxer, o “Pugili di Giustizia e Concordia”, erano un movimento eterogeneo, formato da contadini, artigiani e disoccupati che, animati da un forte spirito xenofobo e da credenze magico-religiose, si opponevano sia agli stranieri che ai cristiani cinesi, considerati traditori.

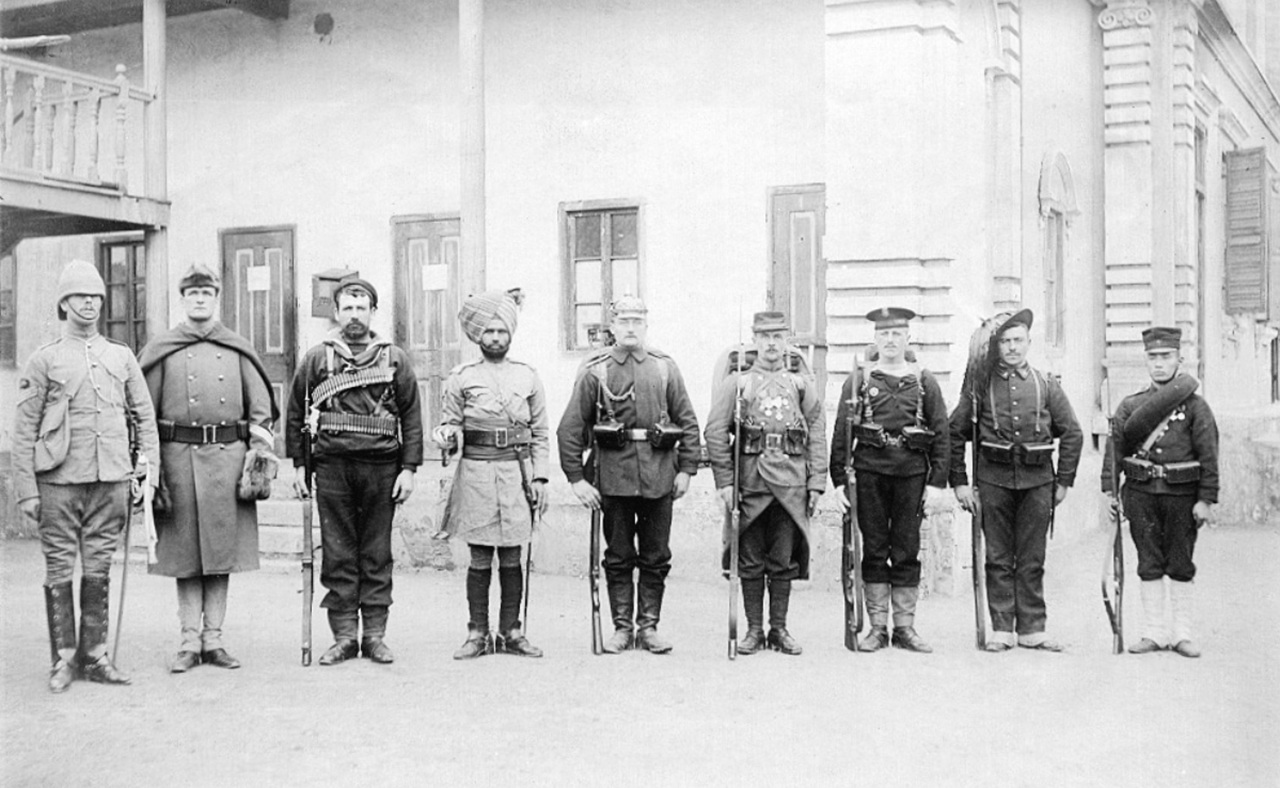

Il governo Qing, guidato dall’imperatrice vedova Cixi, oscillò a lungo tra repressione e sostegno. Alla fine, incoraggiato da alcune frange della corte, decise di appoggiare i ribelli contro gli stranieri. La reazione delle potenze fu rapida e devastante: si costituì una spedizione internazionale, poi nota come Alleanza delle otto nazioni (Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia, Giappone, Stati Uniti, Italia e Austria-Ungheria, con l’adesione esterna di Belgio, Paesi Bassi e Spagna). Nel 1900 le truppe alleate occuparono Pechino, mettendo in fuga l’imperatrice Cixi e infliggendo all’Impero Qing un’umiliazione senza precedenti.

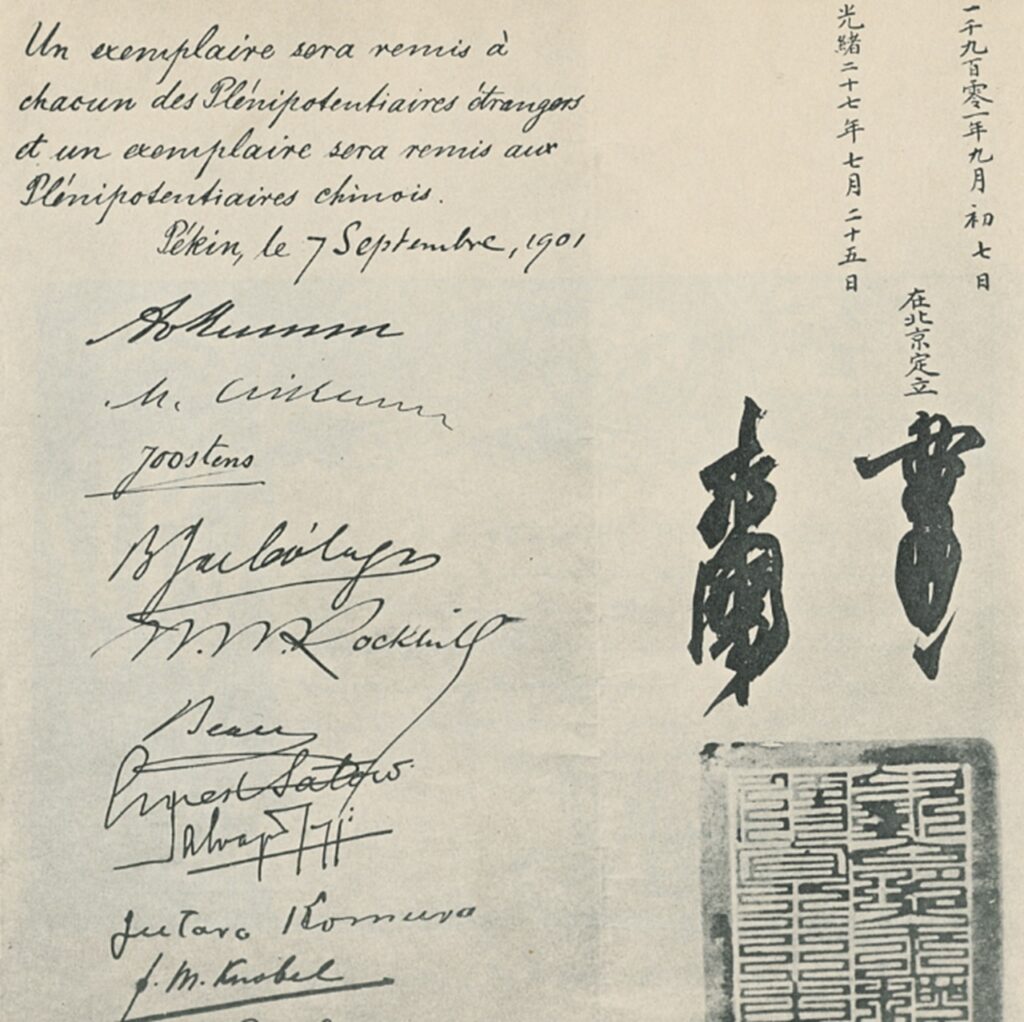

Dopo un anno di indiscriminati saccheggi, stupri, sopraffazioni di ogni genere da parte dei soldati alleati contro la popolazione locale, ci si decise a sedersi al avolo e intavolare delle trattative per formalizzare la conclusione del conflitto. Il 7 settembre 1901 la Cina ufficializzò la resa con il “Protocollo dei Boxer“. In Europa e negli USA, il patto venne definito “trattato del 1901” anche se la natura del documento non lasciava trasparire nulla di un trattato di pace, quanto più un protocollo diplomatico. Un modo subdolo per sottolineare che non vi era un piano di riconciliazione, ma soltanto una serie di dure imposizioni alla parte sconfitta.

Cosa prevedeva il protocollo diplomatico del 7 settembre 1901? Nulla di buono per la Cina sotto la dinastia manciù. Le clausole furono infatti estremamente pesanti e incisero profondamente sul piano politico, economico e sociale dell’impero. Schematicamente, si possono riassumere così i punti salienti del durissimo accordo, anzi, del diktat:

- Indennità economiche. La Cina dovette pagare 450 milioni di tael d’argento (pari a circa 335 milioni di dollari oro dell’epoca). La somma, da versare in 39 anni con un interesse del 4% annuo, finì per raddoppiare l’importo complessivo, portandolo vicino al miliardo di tael. Le potenze interessate si spartirono le quote a seconda dell’impegno in guerra. La parte più consistente andò alla Russia (28,97%), seguita da Germania, Francia e Gran Bretagna; l’Italia ottenne il 5,91%.

- Occupazione militare e concessioni territoriali. Le potenze ottennero il diritto di stazionare truppe permanenti a Pechino e lungo la via ferroviaria fino al mare. Diverse località strategiche (come Tientsin, Shanhaiguan, Qinhuangdao) finirono sotto il controllo occidentale. Il quartiere delle legazioni a Pechino divenne una zona internazionale, vietata ai cinesi.

- Umiliazioni simboliche e punizioni. Il governo Qing fu obbligato a erigere un arco commemorativo nel luogo dell’uccisione del ministro tedesco von Ketteler, assassinato dai Boxer, con iscrizioni in latino, tedesco e cinese. L’imperatrice Cixi fu inizialmente inserita tra i responsabili della rivolta, anche se poi rimossa dall’elenco dei criminali di guerra grazie all’opera di Li Hongzhang e Yuan Shikai. L’autorità colonialista obbligò l’impero a condannare a morte molti funzionari fedeli, o nel caso a deportarli.

- Controllo politico e istituzionale. Si abolì lo Zongli Yamen (antico consiglio per le relazioni estere) e istituito un vero e proprio Ministero degli Esteri, sul modello occidentale. Si proibì ai funzionari Qing di aderire a società segrete o anti-straniere, pena la morte. L’amministrazione sospese gli esami imperiali per cinque anni nelle province coinvolte nei massacri, privando così intere generazioni di possibilità di avanzamento sociale.

Le conseguenze per l’Impero del Dragone furono catastrofiche, generatrici dei disordini che di lì a poco sconvolgeranno l’intero sistema cinese. Il protocollo accelerò la crisi di legittimità della dinastia Qing. Il potere si spostò progressivamente dalle mani del governo centrale a quelle dei potenti governatori provinciali, come Yuan Shikai, che controllavano eserciti moderni e ben addestrati. Fu questo decentramento ad aprire la strada, dieci anni dopo, alla Rivoluzione Xinhai del 1911, che avrebbe rovesciato l’impero. Poi l’indennità, che gravò enormemente sulla popolazione, già povera. Le entrate annue dell’Impero ammontavano a circa 250 milioni di tael: poco più della metà della sola cifra da pagare. Le tasse aumentarono esponenzialmente, alimentando ulteriormente il malcontento popolare.

Il Protocollo dei Boxer del 7 settembre 1901 rappresentò, insieme ai “trattati ineguali” che avevano seguito le guerre dell’oppio, una delle più gravi umiliazioni inflitte alla Cina. Non si trattò solo di un debito finanziario, ma di una ferita nazionale. Essa lasciò una memoria di sottomissione e umiliazione ancora viva nella coscienza storica cinese contemporanea.