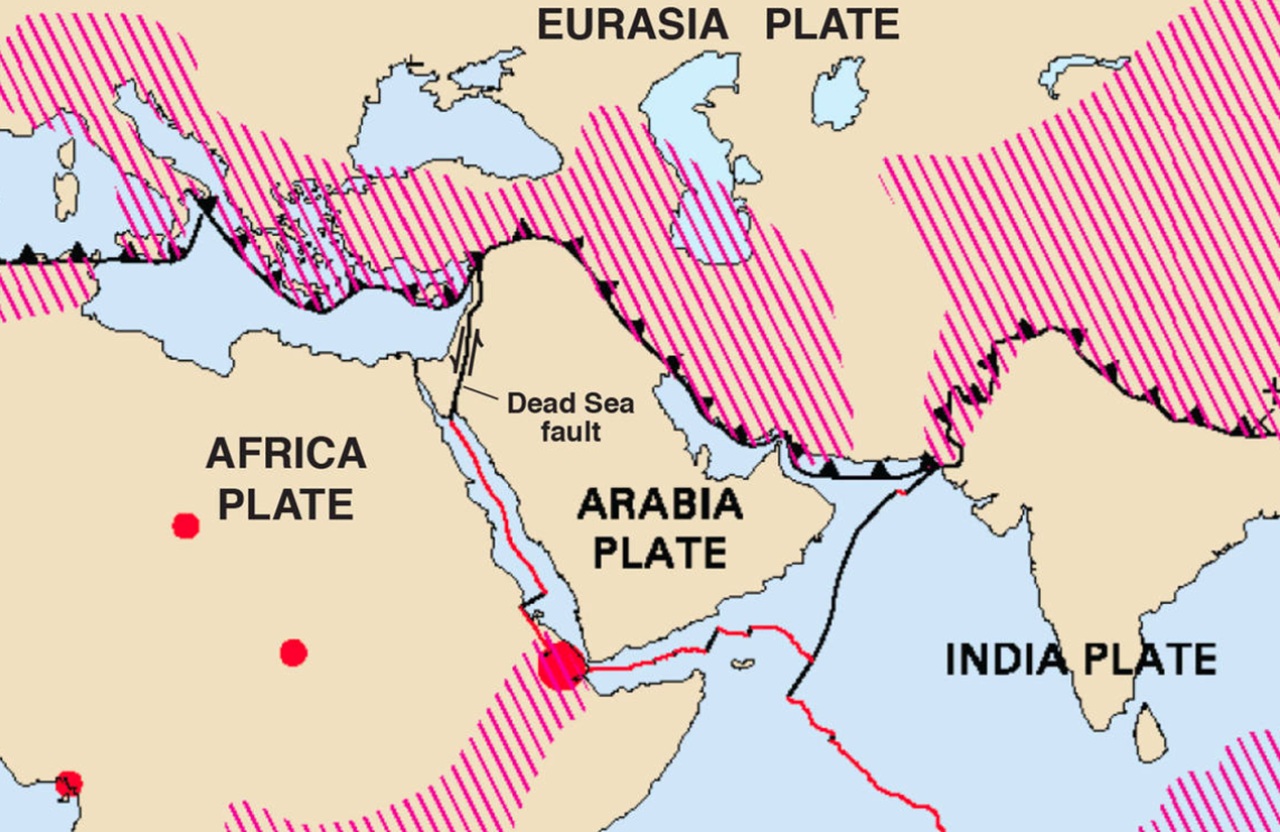

Almanacco dell’11 ottobre, anno 1138: nell’area di Aleppo, in Siria, si verifica uno dei terremoti più catastrofici e mortali della storia umana. Secondo una stima dello United States Geological Survey, si tratta del terzo sisma più distruttivo dell’intera storia, almeno stando alle fonti di cui possiamo disporre. Esistono delle cifre per quanto riguarda le vittime causate dal fenomeno sismico – si parla di 230.000 morti – ma gli storici tendono a ridimensionarle per via di storture e generalizzazioni di cui fra poco parleremo. Prima però cerchiamo di capire cosa accadde davvero in quel triste 11 ottobre del 1138.

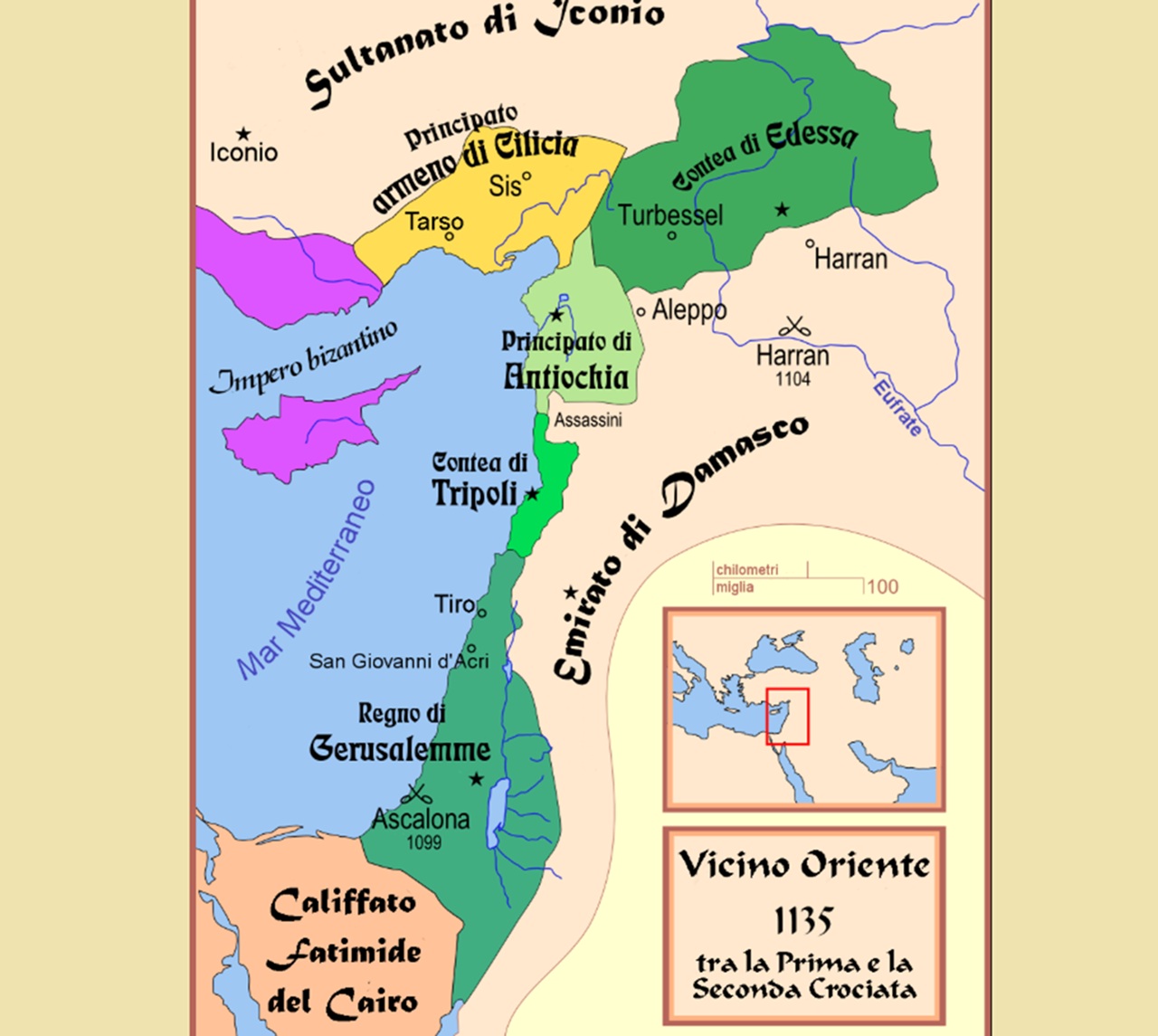

Nel XII secolo, la Siria settentrionale era un mosaico di poteri in conflitto. C’erano i crociati, che avevano fondato stati latini come il Principato di Antiochia, la Contea di Edessa o di Tripoli, il Regno di Gerusalemme e così via. Ma quella era una terra d’interesse strategico, oltre che politico, per le potenze musulmane. Non ultime quelle di Aleppo e Mosul, storicamente legate a un territorio in cui lo scontro politico e militare era quasi quotidiano. La devastazione aveva coinvolto campagne e centri urbani. Le popolazioni locali vivevano dunque in uno stato di precarietà costante e duraturo. In questo scenario già fragile, l’arrivo di un terremoto di proporzioni immani ebbe effetti ancora più catastrofici. Quando si dice che non c’è mai limite al peggio…

Secondo il cronista damasceno Ibn al-Qalanisi, la scossa principale avvenne nella giornata di mercoledì 11 ottobre. A quanto sembra, non dovette trattarsi di un episodio isolato. Lo diciamo perché nei suoi scritti si legge che il sisma era stato preceduto da una scossa più lieve il 10 ottobre e che nei giorni successivi si susseguirono repliche devastanti. Si trattò dunque di un vero e proprio sciame sismico, capace di instillare paura e di rendere impossibile la ripresa della vita quotidiana.

Le località più colpite furono quelle lungo il confine tra le zone controllate dai crociati e quelle musulmane. Harem, sede di una grande cittadella costruita dai crociati, andò incontro alla distruzione. Il castello crollò e la chiesa si sgretolò. Atharib, roccaforte musulmana, subì lo stesso destino, con la cittadella che cadde e che per questo uccise circa 600 uomini armati. Si salvarono in pochi; fra questi il governatore e pochi funzionari, i quali presero la strada per Mosul.

Il sisma cancellò del tutto città già provate dalle guerre, come Zaradna, e piccoli forti minori come quello di Shih. Persino centri di secondaria importanza, come Azrab, Bizaah, Tell Khalid e Tell Amar, riportarono danni gravi.

Aleppo, il cuore della regione, non poté sfuggire alla distruzione. Si trattava all’epoca di una città con decine di migliaia di abitanti, una delle più grandi della Siria settentrionale. Tuttavia, la popolazione, già messa in allarme dalle prime scosse, si era riversata nelle campagne circostanti e ciò ridusse in parte le perdite umane. Le mura crollarono, così come alcuni bastioni della cittadella, e moltissime abitazioni caddero in rovina.

È significativo che la città riuscì in parte a salvarsi non grazie alle difese architettoniche, ma alla capacità della popolazione di reagire tempestivamente, abbandonando i luoghi più pericolosi.

Per secoli, la tradizione storiografica ha indicato in 230.000 vittime il bilancio del sisma. Questa cifra enorme fu però il risultato di una fusione di eventi. Il terremoto di Aleppo del 1138 venne confuso (o forse volontariamente accorpato) con quello di Jazīra dell’anno prima, e soprattutto con il gigantesco sisma di Ganja del 1139. Altro elemento che accresce il dubbio sulla reale entità del numero delle vittime riguarda le fonti che lo citano. Il terremoto è della prima metà del XII secolo, ma è uno storico egiziano del XV secolo a fornire le prime impressionanti stime (il suo nome è Ibn Taghribirdi).

Le vittime effettive furono sicuramente migliaia, ma non raggiunsero mai proporzioni bibliche. Resta comunque uno dei più gravi terremoti di sempre, sicuramente del Medio Oriente. Il sisma del 10 ottobre 1138 fu una tragedia materiale, e un trauma collettivo che si inserì in un secolo già segnato da guerre, pestilenze e carestie.