Almanacco del 7 novembre, anno 1987: in Tunisia un colpo di Stato senza spargimenti di sangue porta alla destituzione del presidente Habib Bourguiba e alla sua sostituzione col primo ministro Zine El Abidine Ben Ali. In un primo momento si giustificò l’azione come una necessità data la cattiva salute del presidente. Un modo, dunque, per affidare le redini del Paese nordafricano ad una personalità più “adatta”. Tuttavia, a seguito di intricatissime ma approfondite indagini, emersero dei rapporti top secret indicanti il contributo dei servizi d’intelligence italiani nell’attuazione del golpe tunisino.

Habib Bourguiba, il “Padre della Nazione”, era stato il protagonista assoluto della politica tunisina sin dall’indipendenza dal dominio francese, ottenuta nel 1956. Modernizzatore e laico, aveva imposto riforme di grande portata. Si citino l’abolizione della poligamia e la promozione dell’istruzione femminile. Ma col tempo il suo regime si irrigidì, diventando sempre più autoritario e personalistico. Negli anni ’80, ormai ottantaquattrenne, Bourguiba mostrava segni evidenti di declino fisico e mentale. Episodi pubblici di confusione, licenziamenti improvvisi e decisioni contraddittorie cominciarono a minare la sua credibilità, preoccupando i vertici politici e militari del Paese.

Fu in questo clima che nella notte tra il 6 e il 7 novembre 1987 sette medici, tra cui due militari, vennero convocati d’urgenza al Ministero dell’Interno. Non furono condotti al capezzale del presidente, ma si trovarono davanti a Zine El Abidine Ben Ali, allora primo ministro e uomo forte dell’esercito. Ben Ali chiese loro di firmare un certificato che attestasse l’incapacità mentale di Bourguiba a governare.

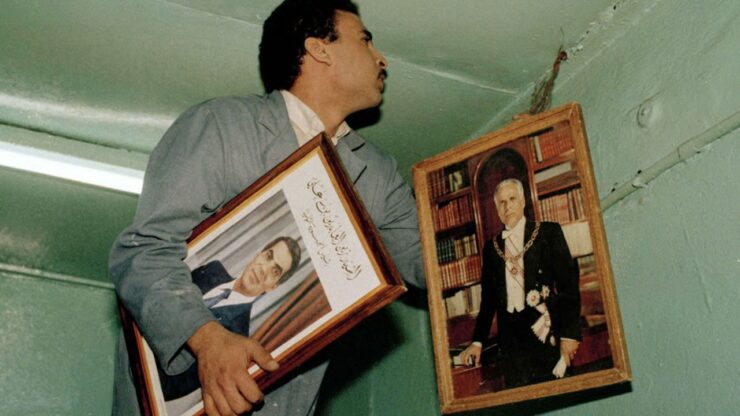

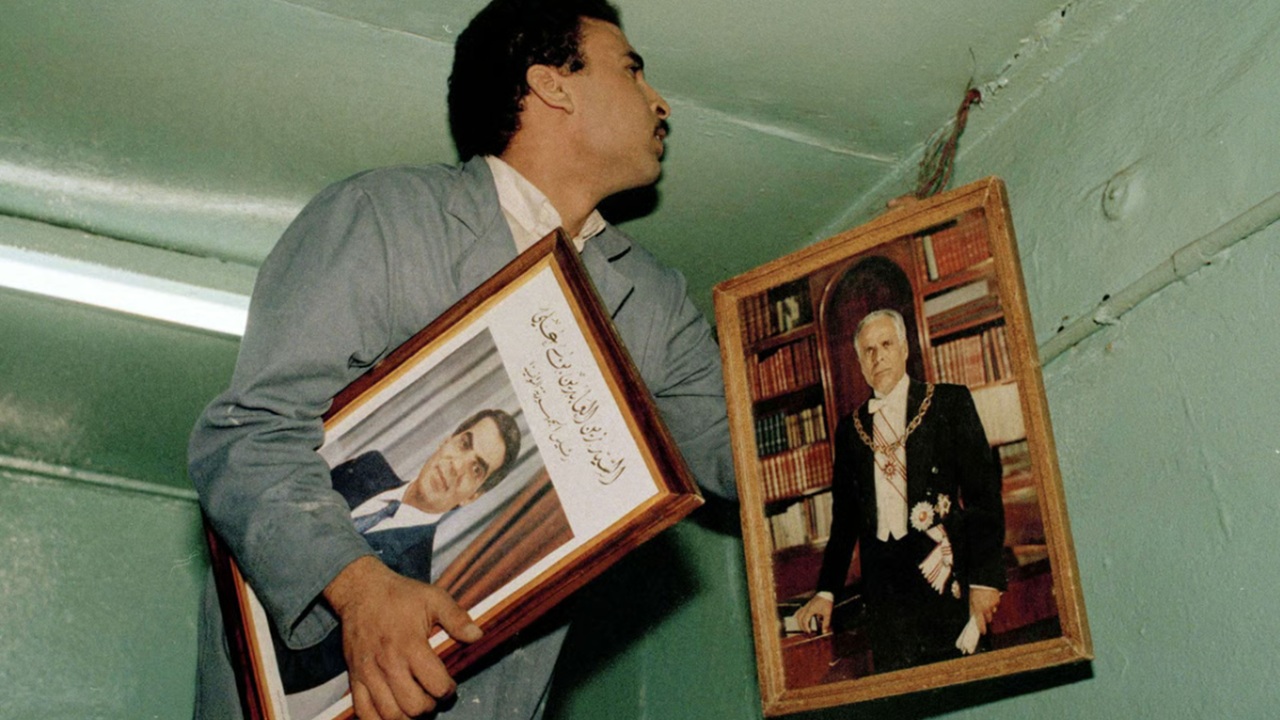

Quel documento fu la chiave legale per attivare l’articolo 57 della Costituzione tunisina, che consentiva al primo ministro di assumere temporaneamente la presidenza in caso d’incapacità del capo dello Stato. Così, alle prime luci dell’alba del 7 novembre, la Tunisia si svegliò con un nuovo presidente. Non un colpo di Stato militare in senso classico, ma un’operazione di palazzo condotta con discrezione e giustificata da motivi “umanitari”.

Ben Ali si rivolse immediatamente alla nazione tramite Radio Tunisi, rendendo omaggio a Bourguiba e al suo ruolo nella costruzione dello Stato moderno. Però tracciò una linea di discontinuità dal predecessore. «Nei tempi in cui viviamo», disse, «non è più sufficiente sopportare le presidenze a vita o con la successione automatica del capo dello Stato. Il nostro popolo merita una politica moderna, basata su un sistema veramente multipartitico». Parole che suonavano come una promessa di rinnovamento democratico, ma che con il tempo si sarebbero rivelate ben diverse nei fatti…

Dietro le quinte, tuttavia, si muovevano interessi ben più complessi. Nel 1997 l’ex capo del SISMI, Fulvio Martini, rivelò in un’intervista a la Repubblica che l’intelligence italiana aveva avuto un ruolo decisivo nella preparazione del colpo di Stato. Secondo la sua versione, l’operazione prese forma già nel 1984, quando Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, si recò in visita in Algeria.

In quel periodo, i servizi di sicurezza algerini erano preoccupati per l’instabilità tunisina, temendo che il caos potesse mettere a rischio il gasdotto che attraversava la Tunisia e riforniva la Sicilia. L’Algeria era pronta a intervenire militarmente, e fu proprio l’Italia a mediare per evitare un’escalation. Martini raccontò che Craxi gli affidò la missione di creare un canale di comunicazione con i servizi algerini, proponendo come soluzione la sostituzione di Bourguiba con il più giovane e pragmatico Ben Ali, ritenuto capace di garantire stabilità politica e continuità nei rapporti con l’Occidente.

Il piano, battezzato “colpo di Stato medico”, fu sostenuto anche dalla vicina Libia di Gheddafi. A chi non piacque fu Parigi. La Francia vedeva la Tunisia come parte della loro tradizionale sfera d’influenza. Craxi, dal canto suo, negò sempre qualsiasi coinvolgimento ufficiale dell’Italia, ma la coincidenza è singolare. Anni dopo, proprio lui troverà rifugio in Tunisia, sotto la protezione di Ben Ali, e vi morirà nel 2000, ad Hammamet.

Una volta consolidato il potere, Ben Ali si affrettò a riorganizzare il Partito Socialista Desturiano, fondato da Bourguiba, trasformandolo nel Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD). Le prime elezioni del 1989 segnarono un trionfo per il nuovo regime, ma in realtà sancirono anche la continuità di un sistema autoritario.

Ben Ali mantenne la retorica del rinnovamento, ma represse con durezza l’opposizione, in particolare quella islamista. Fece della sicurezza e della stabilità i pilastri della sua politica. Il suo governo godette per anni del sostegno dei Paesi occidentali, che vedevano nella Tunisia un bastione contro l’estremismo nel Nord Africa. Tuttavia, la promessa di apertura democratica non si realizzò mai.

Solo nel 2011, con l’ondata di proteste note come Rivoluzione dei Gelsomini, la Tunisia avrebbe chiuso anche questa seconda lunga stagione autoritaria. Il 14 gennaio di quell’anno, Zine El Abidine Ben Ali fuggì in Arabia Saudita, ponendo fine a 23 anni di potere assoluto.