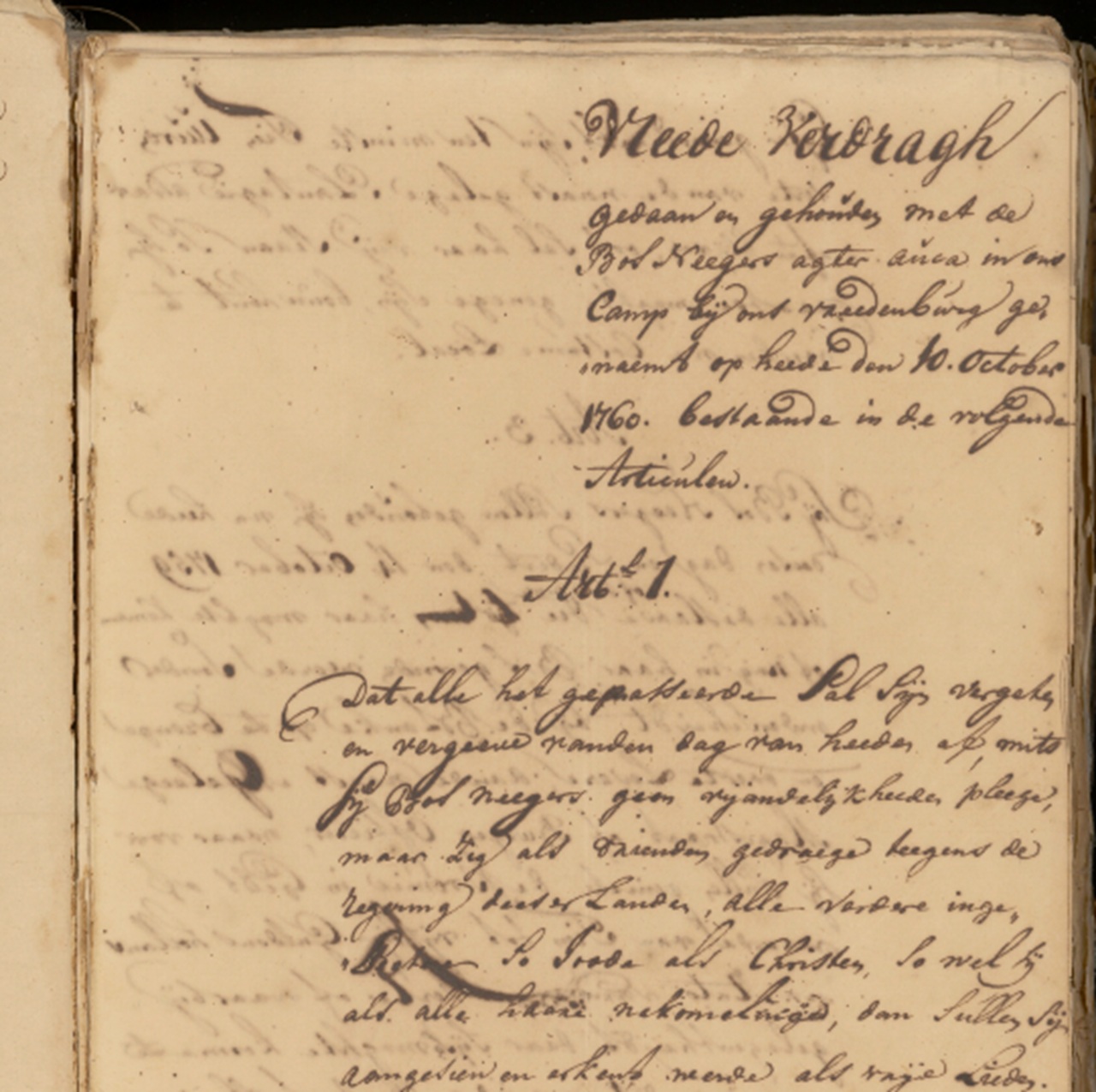

Almanacco del 10 ottobre, anno 1760: le autorità coloniali olandesi accettano di riconoscere sostanziale autonomia territoriale e amministrativa agli Ndyuka del Suriname, gruppo etnico discendente dai cimarroni del Sudamerica. La data del 10 ottobre 1760 è di enorme rilievo per la storia del Suriname e, contemporaneamente, per il trascorso coloniale dell’intera area caraibica. Se ancora non siete convinti dell’importanza dell’evento storico, la pongo in altri termini: quel giorno, in un contesto ancora dominato dal sistema schiavista delle piantagioni, si giunse a un evento di portata straordinaria, ovvero la firma di un trattato di pace e riconoscimento reciproco tra gli schiavi fuggiti, ormai stabilitisi come comunità autonoma, e le autorità coloniali olandesi. Data la cronologia e il contesto storico in evidenza, azzarderei dire che il caso degli Ndyuka sia più unico che raro.

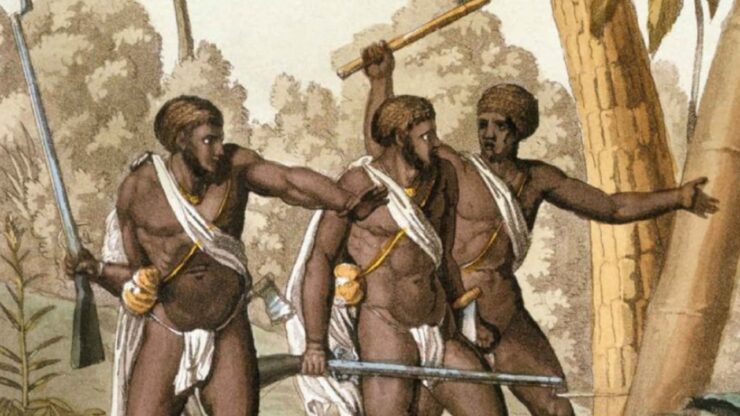

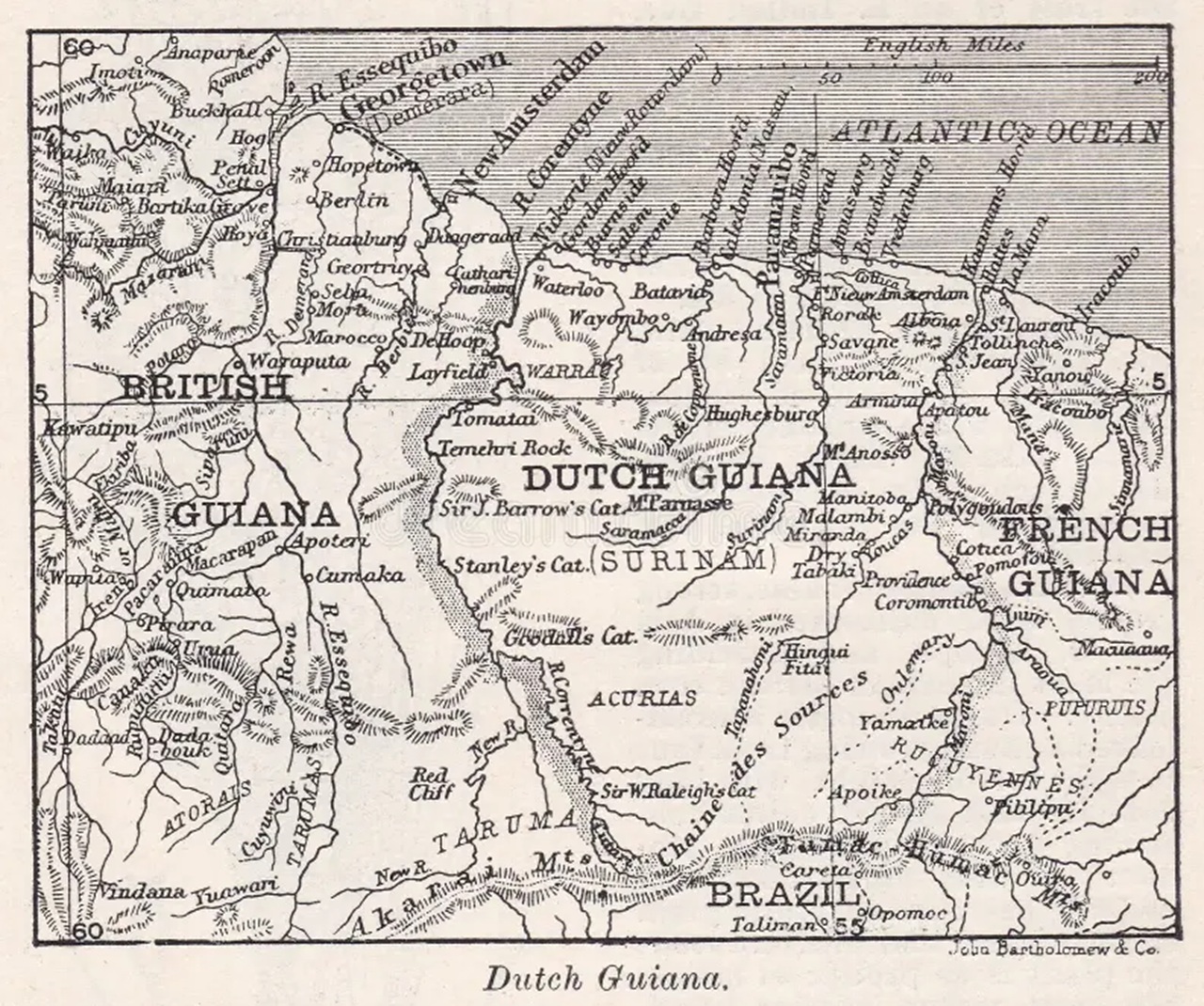

Gli Ndyuka, insieme ad altri gruppi di cimarroni (praticamente schiavi fuggitivi), erano riusciti a sopravvivere nelle zone impervie della foresta pluviale interna, al riparo dal controllo dei coloni. In particolare, dopo la grande fuga del 1757 da sei piantagioni lungo il fiume Commewijne – una delle quali si chiamava Auka, da cui il nome alternativo di Aukan – essi avevano trovato rifugio e si erano organizzati lungo il corso del Ndjukakreek. Qui avevano costruito un sistema sociale stabile, dotato di una propria struttura politica e religiosa. Furono in grado di resistere sia all’ambiente ostile che alle spedizioni punitive inviate dalle autorità coloniali.

Il trattato del 1760 fu il frutto di anni di guerriglia, fatta di attacchi improvvisi alle piantagioni, sabotaggi. Ma anche di liberazioni di altri schiavi e durissime rappresaglie da parte dei coloni. La situazione, tuttavia, era divenuta insostenibile. Esatto, perché da un lato gli Ndyuka avevano consolidato la loro posizione e non potevano più essere semplicemente schiacciati con la forza. Dall’altro, tuttavia, i coloni olandesi si trovavano logorati dal conflitto e timorosi che altri schiavi seguissero l’esempio dei cimarroni.

Così, nella piantagione Auka, si arrivò a un compromesso che per l’epoca era rivoluzionario. Si riconobbe agli Ndyuka il diritto ad abitare in piena autonomia un territorio specifico e ad autogestirsi secondo le proprie leggi e tradizioni, a condizione che cessassero gli attacchi contro i coloni e non accogliessero più schiavi fuggiaschi dalle piantagioni. In sostanza, si trattava di un accordo di mutuo riconoscimento. I coloni ottenevano la sicurezza e la stabilità delle piantagioni, gli Ndyuka conquistavano la legittimazione della loro libertà e della loro identità. Equo scambio, no?

Il significato storico di questo trattato è enorme. Per la prima volta in modo ufficiale, una comunità di ex schiavi ottenne il riconoscimento delle autorità coloniali europee, conquistando uno status che si avvicinava a quello di un vero e proprio “popolo dentro il popolo”. Non a caso, il 10 ottobre è ancora oggi celebrato in Suriname come il giorno dei cimarroni. È una festa abbastanza sentita. Essa ricorda non soltanto la fine delle ostilità, ma soprattutto il trionfo della resistenza degli schiavi fuggitivi contro l’oppressione coloniale.

La memoria di quel trattato ha continuato a vivere nel tempo. Fu confermato dagli inglesi durante la loro temporanea occupazione (1809). Poi rinnovato dagli olandesi nel 1837, e addirittura arricchito nel 1857 con l’introduzione di un salario riconosciuto al gaanman, il capo supremo Ndyuka.

In conclusione, il trattato del 10 ottobre 1760 rappresenta un unicum nella storia coloniale delle Americhe. Si tratta di un momento in cui (e ci troviamo ancora in piena epoca schiavista) un gruppo di ex subumani (perché tale era la considerazione nei loro confronti) riuscì a imporre ai coloni europei il riconoscimento della propria libertà e autonomia. Una vittoria della resistenza e della dignità umana, che ancora oggi gli Ndyuka e l’intero Suriname ricordano come simbolo di identità e resilienza.