La storia è una cosa pazzesca, ed è strano annunciare così un articolo che descrive meticolosamente un massacro indiscriminato avvenuto nel XVII secolo e causa della morte di circa 30 uomini. Dico che è una cosa pazzesca perché mai e poi mai mi sarei aspettato di approfondire una vicenda per la quale fino al 2015, in Islanda, è formalmente rimasto in vigore un decreto per cui l’uccisione di persone provenienti dai Paesi Baschi non solo era accettata dalla legge, ma anche pubblicamente incentivata. Un divieto del genere risulta essere inspiegabile; diventa meno enigmatico se facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo all’autunno del 1615. A quel tempo, nel cuore dei fiordi occidentali d’Islanda, si consumò un episodio sanguinoso che, sebbene poco noto al di fuori della storia locale, rappresenta l’ultimo massacro documentato nella storia dell’isola: lo Spánverjavígin, letteralmente il “massacro degli spagnoli”.

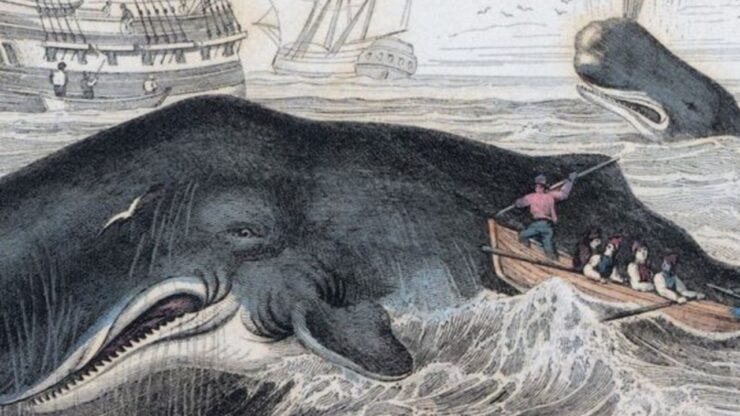

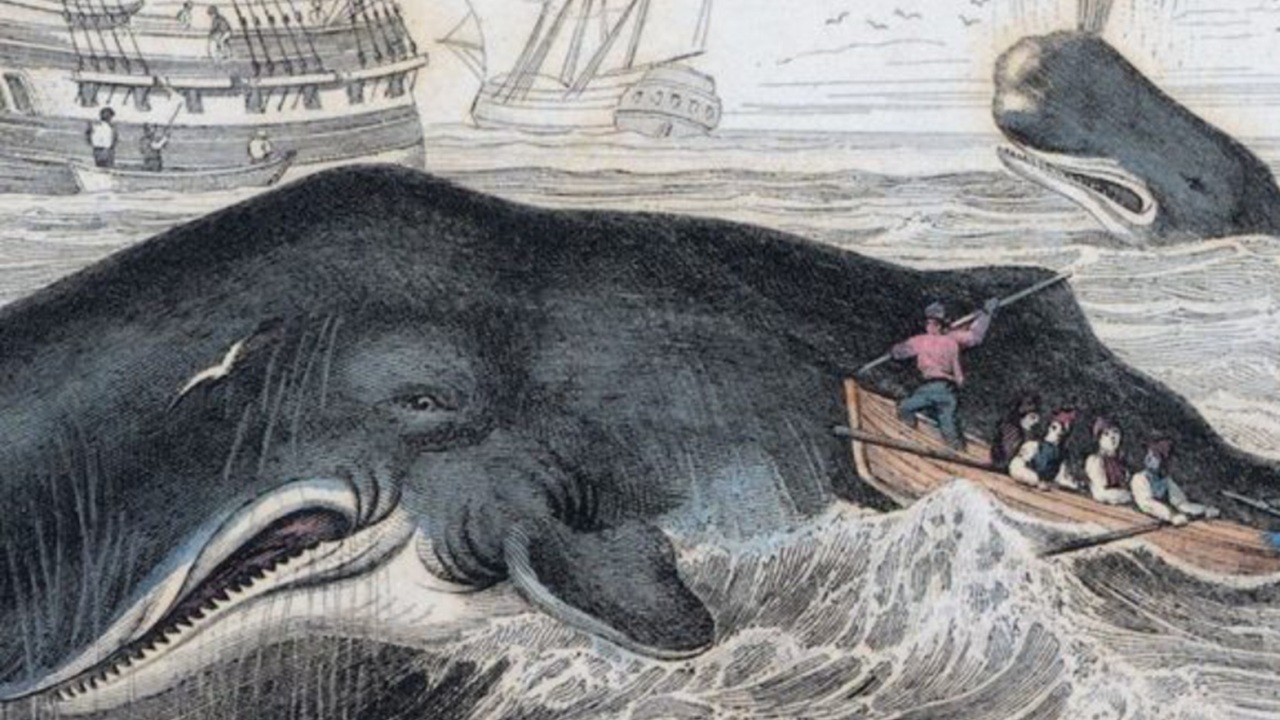

Per comprendere cosa fu lo Spánverjavígin, bisogna partire da molto più lontano. Nella prima metà del XVI secolo, i balenieri baschi avevano dato vita a quella che può essere considerata la prima industria baleniera su scala internazionale, operativa sulle coste del Labrador, nell’odierno Canada orientale. Lì, da dieci porti strategici, partivano ogni anno decine di navi – fino a una trentina nei decenni di punta, tra il 1550 e il 1570 – con a bordo oltre duemila uomini, capaci di catturare centinaia di balene all’anno. Col passare del tempo e l’estendersi dei viaggi oceanici, la rotta si spinse sempre più a nord-est, fino a raggiungere le remote coste islandesi. All’inizio del Seicento, era ormai prassi consolidata per diverse baleniere basche approdare nei fiordi islandesi per condurre le proprie campagne di caccia.

Ora, non serve che vi dica quanto fosse redditizia la caccia alle balene e il derivante commercio. Basta semplicemente pensare al grasso di balena e al suo smodato utilizzo per comprendere l’entità dei guadagni che una simile pratica comportava. In virtù di quanto affermato, fra baschi e islandesi si erano instaurati degli ottimi rapporti, basati sulla reciproca assistenza in funzione di un comune guadagno. Conosciamo l’entità di quei “ottimi rapporti” grazie ai registri portuali islandesi redatti a quei tempi. All’altezza del primo Seicento, i marinai iberici pagavano all’autorità locale (sulla quale adesso ci soffermeremo) circa 600 monete d’argento. In cambio godevano del permesso di caccia alle balene; del diritto di sbarco; della possibilità di costruire forni e laboratori di lavoro e, infine, di poter raccogliere legname senza intralci.

Ok. autorità locale, ma di chi stiamo parlando? Ricordiamo come all’epoca l’Islanda era un territorio ricadente sotto la sovranità della corona di Danimarca. Eppure l’isola si fregiava di una parziale autonomia. Autonomia che al tempo dei fatti qui narrati aveva un nome e un cognome: Ari Magnússon. Costui era un magistrato avente prerogative di governatore. Non che fosse chissà quanto ligio al dovere, data la sua propensione a raggirare il monopolio danese e intascare parte degli introiti locali per mero tornaconto personale. Alla voce “introiti locali” va aggiunta la mazzetta basca per i diritti di caccia e commercio.

Le cose andavano bene, anzi, benissimo. E da tanto tempo anche! Lo dimostra il fatto che al primo quarto del XVII secolo fra i commercianti nordici e balenieri continentali fosse comune parlare una lingua a metà fra il basco e l’islandese. Dicasi pidgin basco-islandese. Oscuri presagi si stagliavano all’orizzonte tuttavia.

L’anno 1615 si rivelò particolarmente duro per l’Islanda. Le coste restarono ghiacciate fino a fine estate e una serie di calamità naturali, tra cui una drammatica moria di bestiame, afflissero la popolazione. Fu in questo contesto di carestia e miseria, che tre navi basche gettarono l’ancora nel fiordo di Reykjarfjörður, nella regione di Vestfirðir (nord-ovest isolano) dopo esser partite da San Sebastián, porto militare di notevole importanza per la regione di Gipuzkoa e per il Regno di Castiglia, sotto il quale ricadeva.

Inizialmente i rapporti tra i locali e gli stranieri parvero distesi. Vigeva un tacito accordo per cui la collaborazione tra marinai baschi e islandesi avrebbe portato benefici a entrambi. Come sempre d’altronde. Sì, si registrò qualche turbolenza. I baschi, ad esempio, una volta s’intrufolarono dentro una proprietà privata e rubarono del pesce essiccato. Ragazzate, chiaramente; nulla avrebbe lasciato presagire che per quei comportamenti alcuni di loro l’avrebbero pagata cara, carissima anzi.

Il fattaccio avvenne a fine settembre. Quando le imbarcazioni furono pronte a ripartire, una tempesta tanto improvvisa quanto violenta le distrusse. Nonostante il disastro, solo in 3 persero la vita, mentre gli altri 81 membri dell’equipaggio sopravvissero. Riuscirono a tornare miracolosamente sulla terraferma, dove chiesero aiuto ad un pastore luterano con il quale avevano già avuto a che fare. Gli spagnoli, cattolicissimi servitori di Dio, non andavano proprio d’accordo col predicatore protestante. Quest’ultimo infatti fece il doppio gioco: se da una parte indirizzò i naufraghi verso un amico che li avrebbe dotati di una presunta barca per riprendere il largo, dall’altra denunciò le loro “angherie” al governatore Magnússon.

Con tanta stizza, poiché tutto voleva tranne che attirare l’attenzione del re di Danimarca sugli illeciti ordinariamente avvenuti sull’isola, Magnússon si decise a risolvere il problema alla radice: emanò un decreto in cui si affrancava ogni residente dell’isola da eventuali atti violenti nei confronti dei baschi. In poche parole, diede il via libera per ucciderli tutti indiscriminatamente.

Nel mentre i baschi avevano scoperto il tranello della nave promessa. Per qualche ragione a noi ignota, si divisero in gruppetti. Il 28 Settembre gli uomini di Pedro de Aguirre e Esteban de Tellaria, 51 in totale, navigarono fino a Patreksfjörður. Invece gli uomini di Martín de Villafranca a loro volta si divisero in due gruppi di 14 e 18 persone. Un gruppo andò a Bolungarvík, l’altro sull’isola di Æðey.

Il gruppo di Bolungarvík cessò di esistere già il 5 ottobre, perché caduto vittima di un’imboscata letale mentre cercava provviste per sopravvivere alla fame oltre che al gelo. Un altro minuscolo raggruppamento di uomini fu squartato vivo nella notte. Restava il contingente a capo del quale vi era Martín de Villafranca. Pure questo non fece una bella fine. Un piccolissimo esercito di contadini guidato dal pastore luterano accerchiò gli spagnoli che si erano asserragliati in un casale diroccato. I contadini allora scoperchiarono l’edificio e dal tetto iniziarono a sparare con i moschettoni. Avete presente la mattanza dei tonni? Ecco, rende un po’ l’idea di ciò che accadde.

Complessivamente durante lo Spánverjavígin furono uccisi 32 balenieri. Si salvarono invece i 50 circa facenti seguito ai capitani Pedro de Aguirre e Esteban de Tellaria. Questi si imbatterono in una nave britannica che li riportò a casa, forse.

Il decreto avallato da Magnússon è rimasto in vigore fino al 2015. Un suo lontanissimo successore, il governatore per i fiordi dell’Ovest, Jonas Gudmunsson, ha ufficialmente abrogato il provvedimento in presenza di Martin Garitano, governatore di Gipuzkoa. Un monumento campeggia nella cittadina di Hólmavík: una pietra con una placca a memoria dei balenieri uccisi. Ora sì che sapete perché dal 2015 non vi è più permesso uccidere un basco in Islanda.