In una calda notte di metà maggio del 415 a.C. le erme della polis di Atene vennero irrimediabilmente sfregiate. Queste, che per gli ateniesi possedevano un alto valore sacrale e apotropaico, andarono incontro alla mutilazione e al grave danneggiamento. Si trattò di un imperdonabile gesto sacrilego, profondamente destabilizzante per un’opinione pubblica già di per sé agitata. Sì, agitata a dir poco, poiché quella calda notte di metà maggio precedeva la spedizione ateniese comandata da Alcibiade in Sicilia, determinante atto nel contesto della lunga guerra del Peloponneso (431 a.C. – 404 a.C.). Eppure le responsabilità dietro il blasfemo comportamento non vennero mai individuate con precisione, donando allo scandalo delle erme l’alone di mistero che ancora oggi, a distanza di oltre due millenni, permane.

Prima di tutto il sacrosanto contesto storico. Corre l’anno 415 a.C. Alla guida della democrazia ateniese c’è Alcibiade, il più importante militare nonché uomo politico del suo tempo. Il caro Alcibiade era fautore di un’aggressiva politica estera, votata allo scontro con l’arci-nemica Sparta. In funzione di ciò, per quell’anno programmò la grande spedizione in Sicilia, una campagna militare destinata a colpire la potente città di Siracusa, alleata dei Lacedemoni.

Ovviamente a comandare la spedizione sarebbe stato Alcibiade, accompagnato in ciò da Nicia (dall’animo più moderato, contrario all’idea) e Lamaco (forse ancor più aggressivo del giovane Alcibiade). Proprio alla vigilia della partenza della flotta, si verificò un episodio che avrebbe avuto profonde ripercussioni: lo sfregio delle erme.

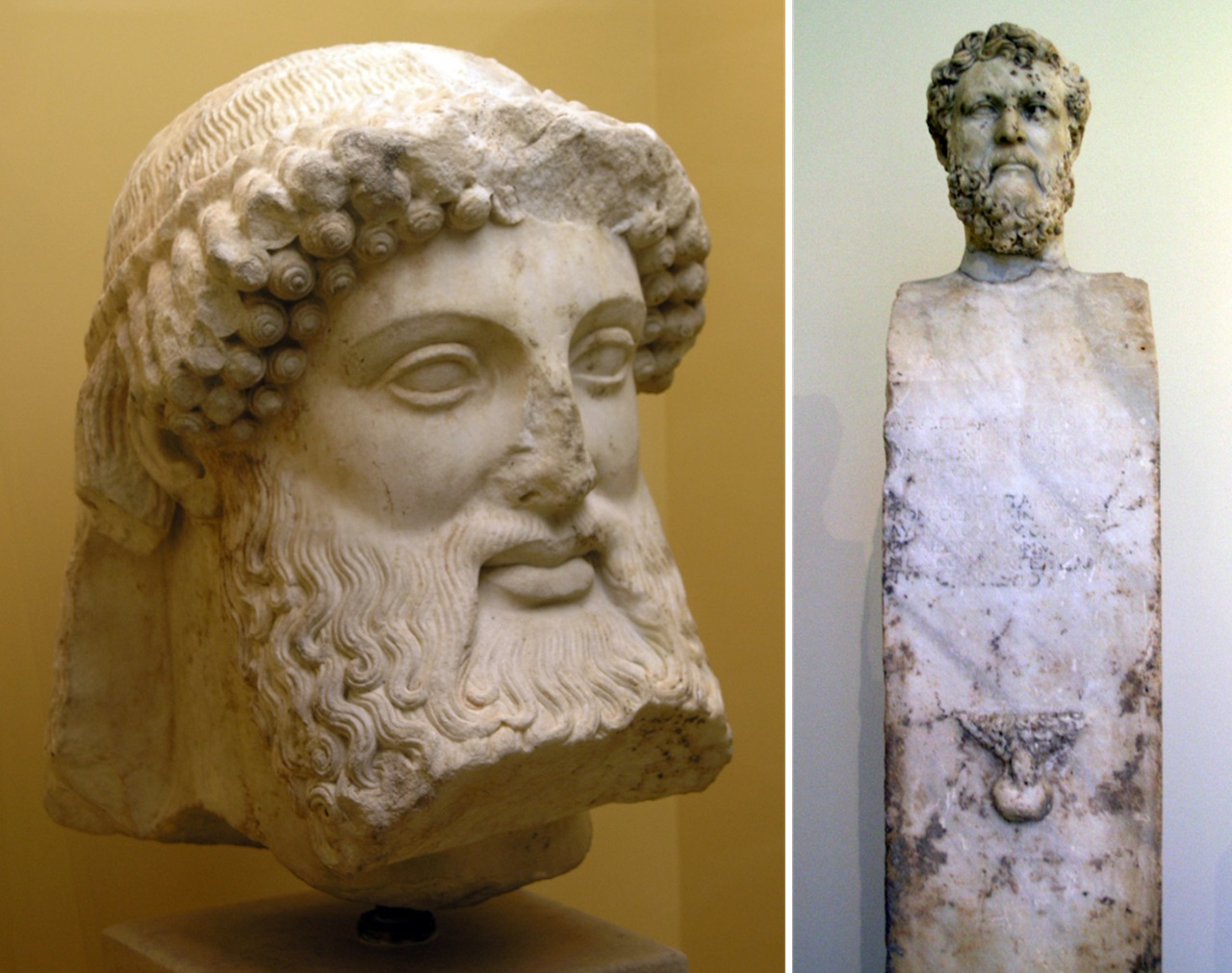

Vi sento; parte di voi si starà domando “cosa caspita sono queste erme?”, la risposta è molto semplice in realtà. Le erme erano stele votive, protettive e perciò sacre al popolo. Il più delle volte (ma non sempre) erano costituite da colonne quadrangolari sormontate dalla testa del dio Hermes (da cui “erme”). Spesso avevano un fallo in rilievo, tipico dell’iconografia classica incentrata sulla divinità fallica. Queste erme si potevano scorgere nei luoghi pubblici più affollati di Atene: nelle piazze, nelle principali strade, negli incroci. Inoltre il dio Hermes era considerato il protettore dei viaggi, dei commerci, colui al quale ci si riferiva per richiedere un po’ di buona fortuna. Comprendete dunque il senso socio-religioso dello scandalo delle erme prima della spedizione sicula?

A fornirci le principali notizie sull’accaduto sono autori del calibro di Tucidide, Plutarco e Diodoro Siculo, in minor misura il romano Cornelio Nepote e l’ateniese Andocide. Dopo il grave attentato alla pubblica quiete ateniese, il clima in città si fece tesissimo. Una girandola di accuse incrociate partì e sembrò non volersi placare. Manco a dirlo, chi poteva essere maggiormente danneggiato dal sinistro era il comandante Alcibiade, in procinto di partire.

L’assemblea popolare lo accusò di empietà, sospettato di essere implicato in una congiura contro la democrazia. Nonostante ciò, l’organo democratico permise che partisse comunque per la Sicilia con la flotta, per evitare di compromettere la missione militare e, cosa forse più importante, per formulare un’accusa più robusta in sua assenza (questo è ciò che sostiene Tucidide).

Tuttavia, poco dopo la sua partenza, un nuovo decreto lo richiamò ad Atene per essere processato. Il generale ateniese a quel punto, intuendo di non ricevere un processo equo, disertò e passò al nemico. Prima si rifugiò a Sparta, dove l’accolsero sfregandosi le mani, poi fornì informazioni preziose agli avversari di Atene. Un voltabandiera non da poco…

Messa in questo modo, si comprendono le fondamentali implicazioni che lo scandalo delle erme ebbe. Prima di tutto diamo un’occhiata al risvolto politico: l’episodio delegittimò nel modo più assoluto Alcibiade, rappresentante dei democratici più aggressivi. Venuta meno la loro autorità, Atene si abbandonò fra le confortevoli braccia dell’oligarchia. Il colpo di stato del 411 a.C. era dietro l’angolo. Non bisogna poi lasciar passare in secondo piano il rovescio religioso della vicenda. Ancora una volta si può notare quanto la religione potesse influire sulle altre sfere della vita umana e civile di una società avanzata come quella greca, e ancor di più sul suo centro gravitazionale, la democratica (ancora per poco) Atene.

Ma lo scandalo delle erme ebbe immediate e pratiche conseguenze sul piano militare. La fuoriuscita di Alcibiade condannò la spedizione contro Siracusa al miserabile fallimento. Preludio dell’esito finale della guerra del Peloponneso, che vide l’astro del Pireo affievolirsi, forse per sempre. Nel 399 a.C., ormai a conflitto terminato, si andò a processo contro gli imputati Andocide e Alcibiade (quest’ultimo morto nel 404 a.C.). Poco, se non nulla, emerse sulla verità circa i fatti di quella sacrilega notte. Sebbene la distanza cronologica tra noi e gli ateniesi del V secolo a.C. abbia annullato l’interesse per un simile caso – rilevantissimo storicamente, come spero di aver dimostrato – la nebbia del mistero rimane. Lo scandalo delle erme fu una bravata di pochi disinteressati o un premeditato atto sovversivo per mutare le sorti di Atene e, in un’ottica maggiormente ampia, della guerra?