Londra, Inghilterra, 18 dicembre 1912. Agli sgoccioli della Belle Époque, illustri uomini di scienza si preparano ad annunciare una scoperta sensazionale, ma che dico, epocale! Si tratta di resti umani antichissimi, risalenti a circa un milione di anni fa. Appartengono al cosiddetto “uomo di Piltdown“, che la stampa specializzata britannica s’affretta a soprannominare The Earliest Englishman, il primo uomo inglese. Anche solo leggendo queste parole, si scorge l’orgoglio con cui il gruppo di paleontologi annunciò la scoperta al mondo intero. Peccato – per loro – che neppure a mezzo secolo di distanza, si scoprirà l’amara verità sul ritrovamento…

Il duo che presentò al mondo l’esistenza di una nuova specie umana non era anonimo: da una parte Arthur Smith Woodward, autorevole paleontologo del British Museum; dall’altra Charles Dawson, antiquario dilettante, è vero, ma ben inserito negli ambienti scientifici. La coppia dovette dare un nome scientifico alla presunta nuova specie, e optò per Eoanthropus dawsoni. Il nome suggerisce già l’identità del suo originale scopritore.

All’epoca Charles Dawson amministrava la tenuta storica di Barkham House, molto popolare nella contea di East Sussex. All’interno del territorio di sua competenza, si trovava una piccola cava di ghiaia, nei pressi del villaggio di Piltdown (il nesso vi sarà più chiaro, spero). Egli notò strane selci scure nella ghiaia della cava e, insospettito, organizzò una vera e propria ricerca sistematica, coinvolgendo contadini e abitanti del luogo con piccole ricompense.

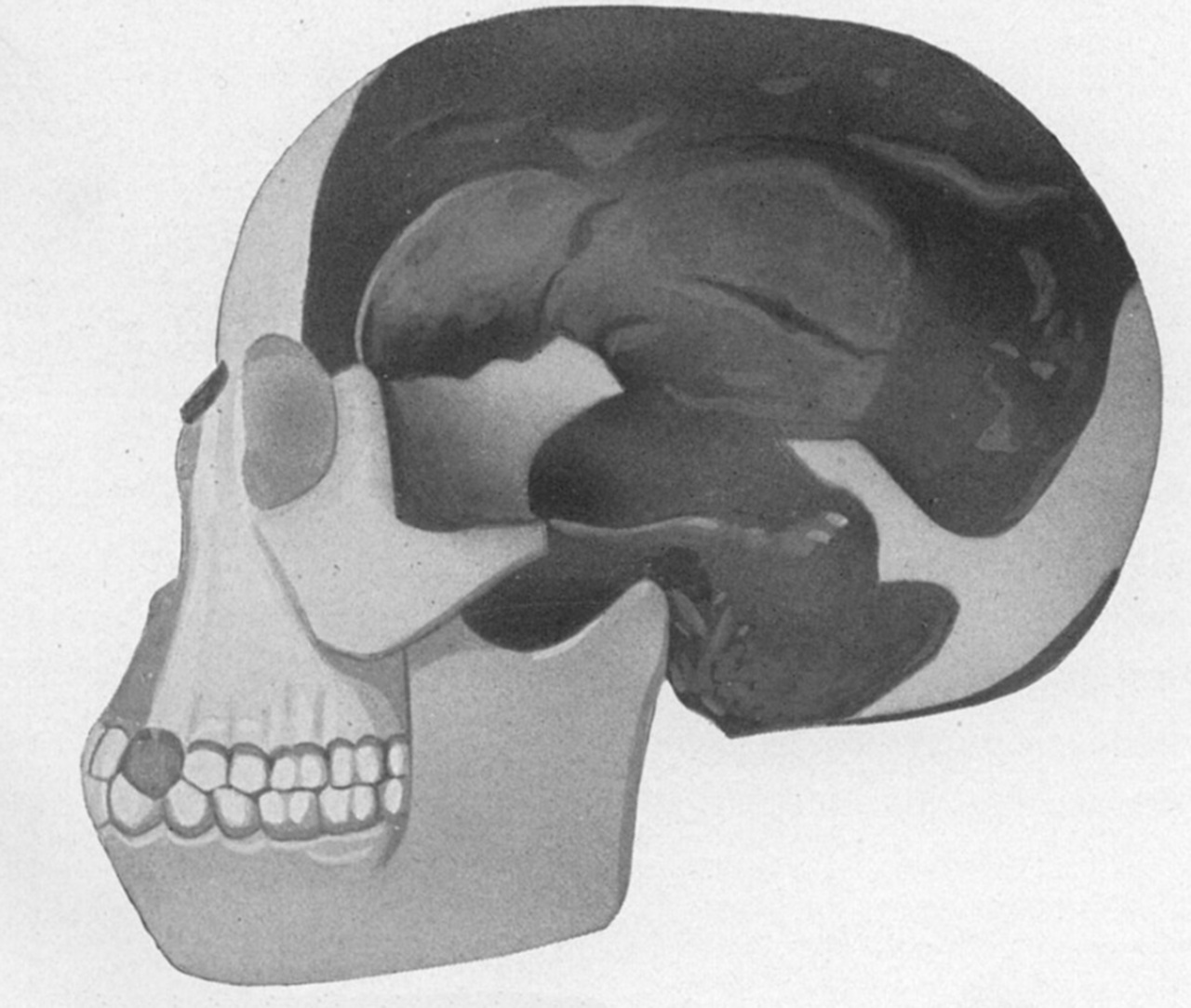

Oltre ai frammenti cranici, emersero ossa fossili di animali estinti, utensili litici e altri resti che sembrano collocare il sito in un passato remoto. Quando Woodward presentò ufficialmente il materiale, l’interpretazione si inserì perfettamente in una teoria allora molto diffusa: l’idea che l’evoluzione umana avesse privilegiato precocemente lo sviluppo del cervello rispetto a quello della mandibola. L’uomo di Piltdown parve incarnare proprio questa sequenza evolutiva, con un cranio “moderno” e una mascella “primitiva”.

Attesissime, le perplessità si presentarono tempo zero. Alcuni paleoantropologi, soprattutto statunitensi e tedeschi, notarono la stridente incongruenza anatomica tra cranio e mandibola. Avanzarono dunque l’ipotesi che i resti appartenessero a individui diversi, mescolatisi casualmente nel deposito. Le voci restarono minoritarie anche perché, nei decenni successivi, l’attenzione scientifica si spostò verso nuove scoperte, provenienti dall’Africa e dall’Asia. Si pensi all’Homo erectus di Pechino ai primi australopitechi, fino a Paranthropus robustus. Nessuno di questi fossili mostrava reali affinità con l’uomo di Piltdown, ma il caso continuò a essere citato nei manuali come un possibile ramo laterale dell’evoluzione umana.

La svolta arrivò solo nel 1953, quando l’antropologo Kenneth Oakley applicò ai reperti la datazione per assorbimento del fluoro, una tecnica allora relativamente nuova. I risultati furono devastanti: la mandibola e il cranio non avevano la stessa età e, soprattutto, non erano per nulla arcaici. I resti dell’uomo di Piltdown si rivelarono essere una sofisticata falsificazione. La mandibola, pensate un po’, apparteneva ad un orango moderno. Qualcuno la limò appositamente per simulare l’usura umana. Il cranio era invece di un Homo sapiens, relativamente recente, il tutto artificialmente colorato per apparire fossilizzato.

Da quel momento, l’attenzione si spostò inevitabilmente sulla ricerca del colpevole. Charles Dawson, che in vita aveva già “scoperto” numerosi reperti poi rivelatisi dubbi, fu e resta tutt’oggi il principale indiziato, ma la sua morte nel 1916 rese impossibile una verifica definitiva. Anche Woodward (e alcuni suoi collaboratori) finì sotto esame, ma senza condanne definitive. Le analisi più recenti hanno suggerito che la falsificazione sia stata opera di una sola mano, molto probabilmente Dawson, ma il caso resta ufficialmente irrisolto.