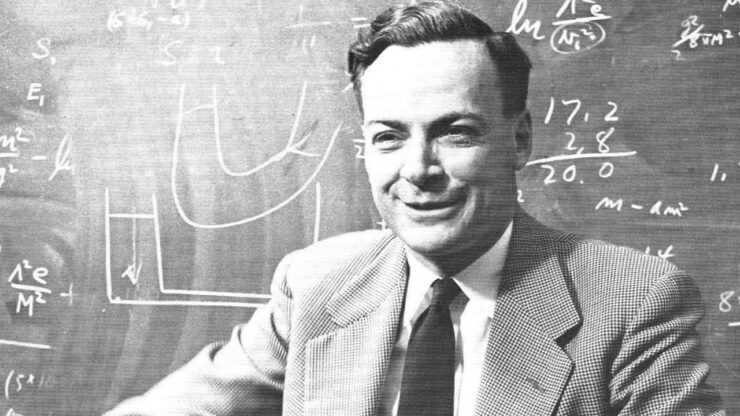

Genio della fisica teorica, abile divulgatore scientifico, burlone come pochi altri al mondo. Tre elementi descrittivi che calzano a pennello per la figura di Richard Feynman, uno che a 15 anni imparò da auto-didatta la trigonometria, l’algebra avanzata, il calcolo avanzato, la geometria analitica, il calcolo integrale e differenziale, e che poco più in là, un decennio circa, avrebbe gettato nel più caotico scompiglio la sicurezza di Los Alamos, convinta di avere delle spie all’interno del sito militare (spoiler: ce l’avevano, ma Feynman non c’entrava nulla).

Già da ragazzo, Feynman mostrò un talento esplosivo. Al liceo non si accontentò dei programmi tradizionali, andò oltre. Addirittura arrivò ad inventare persino una simbologia personale per rendere i calcoli più rapidi ed eleganti. In poche parole, plasmò una sorta di “linguaggio matematico” alternativo. Questa vena di creatività, mescolata a rigore, è un tratto che lo accompagnerà per tutta la vita.

Un episodio segnò la sua carriera accademica; un evento che dice molto anche della società americana dell’epoca. Non poté entrare alla Columbia University a causa delle quote numeriche imposte agli studenti ebrei. Un paradosso, considerando che sarebbe diventato uno dei più brillanti fisici del Novecento. Si iscrisse quindi al MIT, dove cominciò a pubblicare articoli scientifici già prima della laurea.

Dopo il MIT, ottenne il dottorato a Princeton nel 1942, lavorando sotto la supervisione di John Archibald Wheeler, uno dei grandi fisici teorici dell’epoca. In quegli anni il mondo stava entrando nella fase più buia della Seconda guerra mondiale: dopo Pearl Harbor (1941), gli Stati Uniti erano entrati in guerra e avevano avviato il Progetto Manhattan, il gigantesco programma per sviluppare la bomba atomica prima della Germania nazionalsocialista.

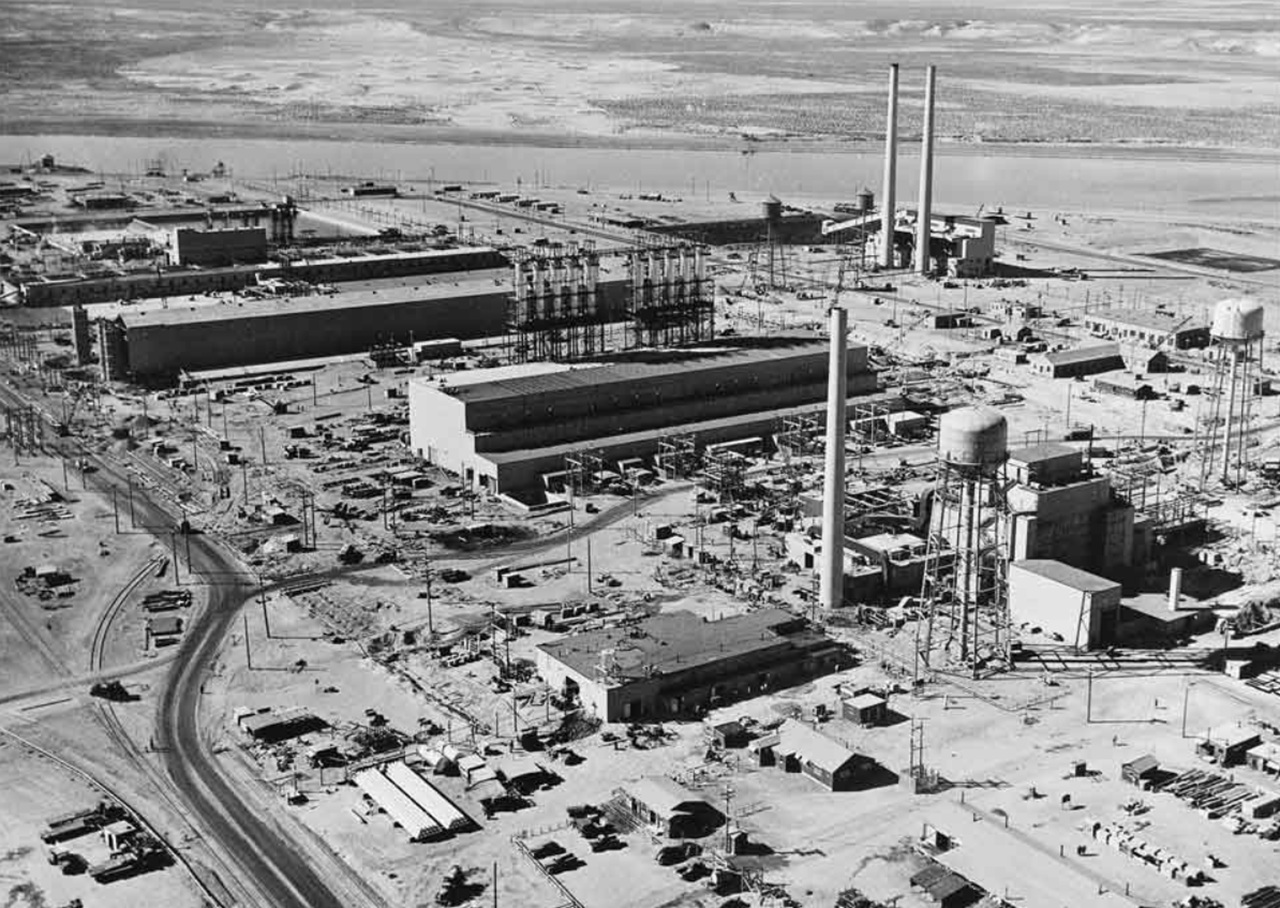

La storia la conosciamo. Nel 1943, Robert Oppenheimer, il carismatico direttore scientifico del progetto, si stabilì con il suo team a Los Alamos, nel New Mexico. Oppenheimer aveva la capacità di attrarre intorno a sé i più brillanti giovani scienziati, e riuscì a convincere anche Feynman, che aveva appena ventiquattro anni, a unirsi all’impresa. Feynman, pur non avendo ancora la fama che lo avrebbe reso celebre, divenne presto una figura chiave. Nella città-laboratorio sorta nel deserto del New Mexico si occupava di calcoli teorici complessi, nonché di sviluppare metodi pratici per velocizzare i calcoli numerici, in un’epoca in cui i computer non esistevano. Faceva la spola tra Los Alamos e Oak Ridge, in Tennessee, dove si arricchivano le riserve di uranio e plutonio.

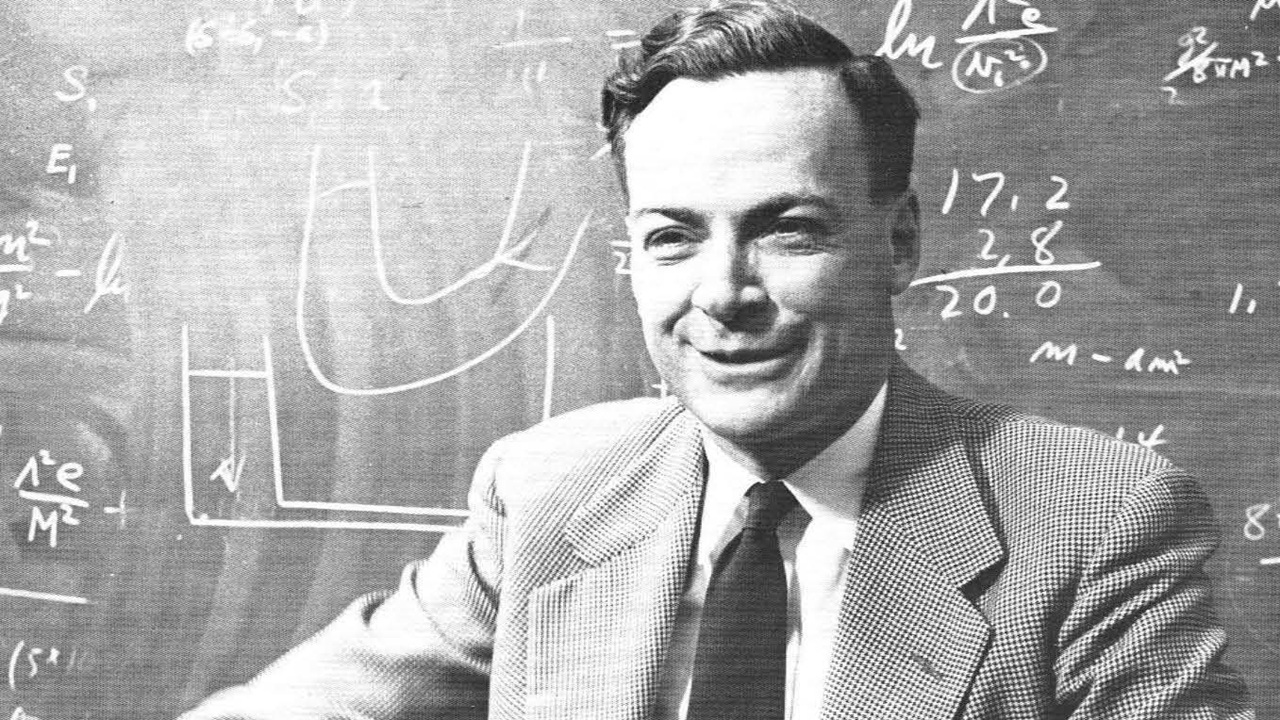

Questa è la parte seria del racconto; a noi oggi interessa quella un po’ più leggera – per quanto si parli pur sempre della creazione e della messa a punto della bomba atomica, arma devastatrice per antonomasia. Il lavoro era estenuante, ma Feynman manteneva sempre il suo spirito irriverente. La vita a Los Alamos era segnata da una segretezza maniacale: armadietti chiusi, porte blindate, casseforti. Eppure, con la sua naturale inclinazione al gioco, Feynman cominciò a vedere queste barriere come sfide.

Indovinava le combinazioni degli armadietti osservando le abitudini dei colleghi. Alcuni lasciavano la combinazione di fabbrica, altri usavano numeri banali (come voi, che avete per blocco schermo del cellulare la vostra data di nascita…), altri ancora scrivevano i codici su fogli lasciati in giro. In un caso celebre, riuscì a forzare una serratura perché aveva intuito che un fisico, amante dei numeri, poteva aver scelto 27-18-28, le prime cifre della costante matematica ‘e’ (2,71828…).

Apriva gli armadietti, leggeva i documenti segreti, e lasciava un foglietto ironico per dimostrare la sua bravata. Alcuni scienziati arrivarono persino a pensare che ci fosse una spia sovietica infiltrata a Los Alamos! Avevano ragione, ma Feynman con l’URSS non aveva nulla a che fare. Forse avrebbero dovuto tenere sott’occhio un altro fisico teorico, il tedesco Klaus Fuchs.