Con la morte di Mao che saliva sempre di più nelle quotazioni, all’interno del Partito Comunista Cinese si iniziarono a riscontrare dei movimenti decisi, netti e mirati. L’opportunità di assicurarsi un posto di rilievo quando il grande capo sarebbe passato a miglior vita faceva gola a molti. Tra questi personaggi di spicco, alcuni erano diretti eredi della stagione politica storiograficamente nota come Rivoluzione Culturale. Si dica questo per Jiang Qing, quarta moglie di Mao, in procinto di divenire vedova, e tre suoi associati, ossia Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen. Il quartetto, espressione del maoismo più radicale, finì sotto processo per delle dinamiche che approfondiremo di qui a poco. La loro vicenda, la storia della Banda dei Quatto, fu il riflesso di una Cina che, pur non smentendo se stessa (o comunque facendolo sotto traccia), accettò il pragmatismo come via d’accesso verso il progresso.

La cosiddetta “Banda dei Quattro” era composta da quattro figure di spicco della politica cinese degli anni ’60 e ’70. Li abbiamo nominati, ma è bene spendere qualche parola in più sul loro trascorso al vertice del Politburo. Prima però specifichiamo una cosa. Nessuno di loro, almeno fino al 1966, aveva ricoperto ruoli di primo piano nel Partito Comunista. Malgrado la precedente inconsistenza politica, essi seppero conquistare con rapidità un’enorme influenza. Come? Ma grazie alla Rivoluzione Culturale, lanciata da Mao Zedong contro quelle che considerava le derive burocratiche e conservatrici del partito stesso.

Jiang Qing, attrice negli anni ’30 e poi divenuta consorte del “Grande Timoniere”, ebbe un ruolo fondamentale soprattutto nella definizione della politica culturale. Si fece promotrice di una rigida ortodossia ideologica nelle arti, imponendo un modello estetico che eliminava le “vecchie” forme di teatro e letteratura a favore di opere che esaltassero la lotta di classe e i valori rivoluzionari.

Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen furono invece protagonisti delle lotte di potere interne a Shanghai, dove contribuirono all’instaurazione della cosiddetta Comune di Shanghai, un esperimento politico che eliminava le strutture tradizionali di governo locale in favore di una gestione collettiva e militante, sul modello delle comuni rivoluzionarie.

La loro influenza crebbe in un clima dominato dal sospetto e dalla mobilitazione di massa. Negli anni della Rivoluzione Culturale, milioni di giovani si unirono – volontariamente o meno è difficile dirlo – alle Guardie Rosse, col compito di smascherare i “nemici interni” e difendere la purezza del pensiero di Mao. Dirigenti come Liu Shaoqi e Deng Xiaoping furono estromessi dal potere. Mentre la figura del premier Zhou Enlai, pur sempre rispettata da Mao, si trovò più volte al centro degli attacchi orchestrati dal gruppo di Jiang Qing, che mascherava le sue campagne come battaglie ideologiche “anticonfuciane”.

Un nodo cruciale fu rappresentato dalla figura di Lin Biao, designato successore di Mao, morto misteriosamente in un incidente aereo nel 1971 mentre, secondo la versione ufficiale, tentava di fuggire all’estero dopo aver complottato contro il leader. Per qualche tempo, lo slogan “Critichiamo Lin Biao, critichiamo Confucio” servì a scaricare su di lui le responsabilità degli eccessi, ma non si poté mai associare direttamente Lin alla Banda dei Quattro, che rimase un’entità politica distinta e sempre più legata all’ombra di Jiang Qing.

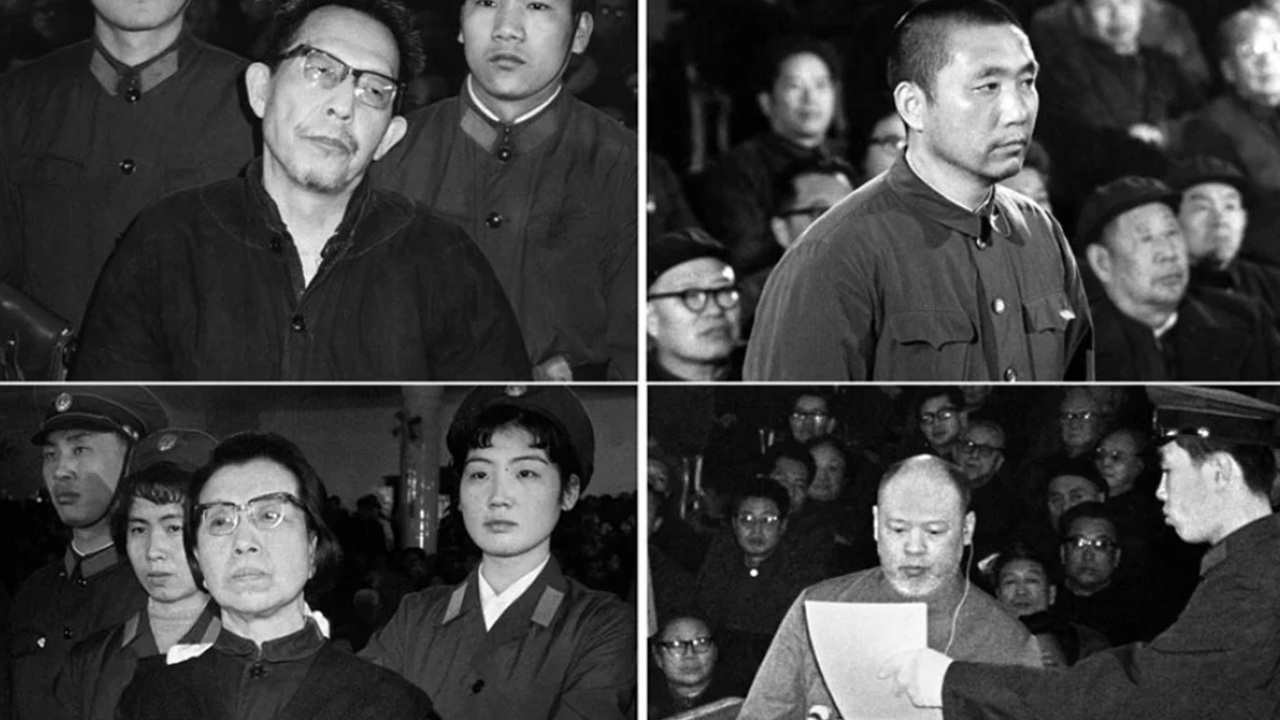

La morte di Mao Zedong, il 9 settembre 1976, aprì un vuoto politico enorme. Il premier Hua Guofeng, uomo di apparato scelto personalmente da Mao e fino ad allora quasi sconosciuto, si trovò improvvisamente a dover gestire la transizione. Hua, sostenuto dai militari e da una parte del partito, organizzò un’azione rapida. Così il 6 ottobre 1976 i quattro leader finirono sotto arresto e li si accusò di complotto per un colpo di Stato.

L’arresto fu un evento di rottura, vissuto come liberatorio da molti quadri del partito e dalla popolazione. Esso segnò la chiusura della Rivoluzione Culturale, anche se il giudizio storico su quel decennio restò a lungo ambiguo. All’epoca, infatti, non si trattò ancora di un ripudio del maoismo in blocco. La caduta della Banda servì più che altro a salvaguardare la figura di Mao, attribuendo a Jiang Qing e ai suoi complici la responsabilità degli “eccessi” e delle violenze. Chiamiamolo parafulmine e ci intendiamo.

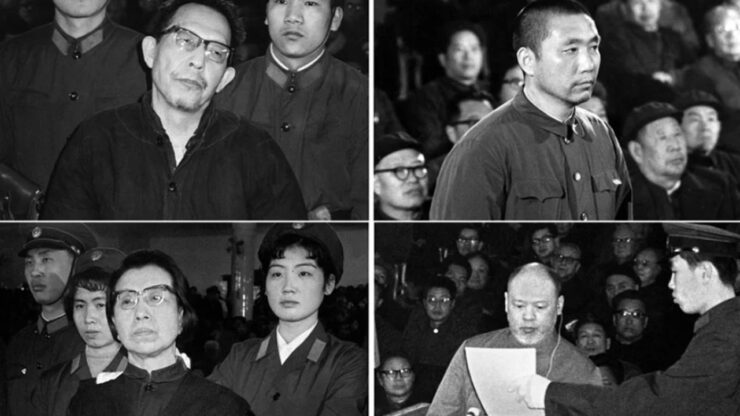

Nel 1981, sotto la nuova leadership di Deng Xiaoping, i quattro furono processati a Pechino in uno dei processi politici più seguiti del Novecento. Le accuse furono pesantissime. Ci si sbizzarrì; dall’abuso di potere, alle persecuzioni. E ancora: complotto e responsabilità diretta per milioni di vittime della Rivoluzione Culturale.

Jiang Qing e Zhang Chunqiao ricevettero la condanna a morte, poi commutata in ergastolo. Yao Wenyuan e Wang Hongwen furono condannati a vent’anni di carcere. Il processo ebbe un valore simbolico enorme. Chiudeva l’era della Rivoluzione Culturale e apriva quella delle riforme economiche e politiche che avrebbero trasformato la Cina negli anni ’80.

Il destino personale dei membri della Banda dei Quattro fu abbastanza emblematico. Jiang Qing si tolse la vita nella prigione di Qincheng nel 1991. Wang Hongwen morì di malattia nel 1992. Zhang Chunqiao sopravvisse fino al 2005, morendo di cancro. Nello stesso anno si spense anche Yao Wenyuan, colpito da complicazioni dovute al diabete. Fatti fuori i quatto, Deng Xiaoping fu libero di inaugurare una stagione diversa, fatta di pragmatismo, crescita economica e progressivo allontanamento dall’utopia rivoluzionaria.