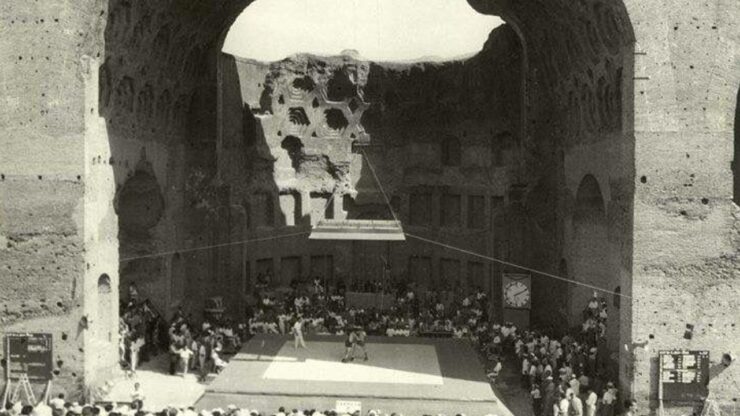

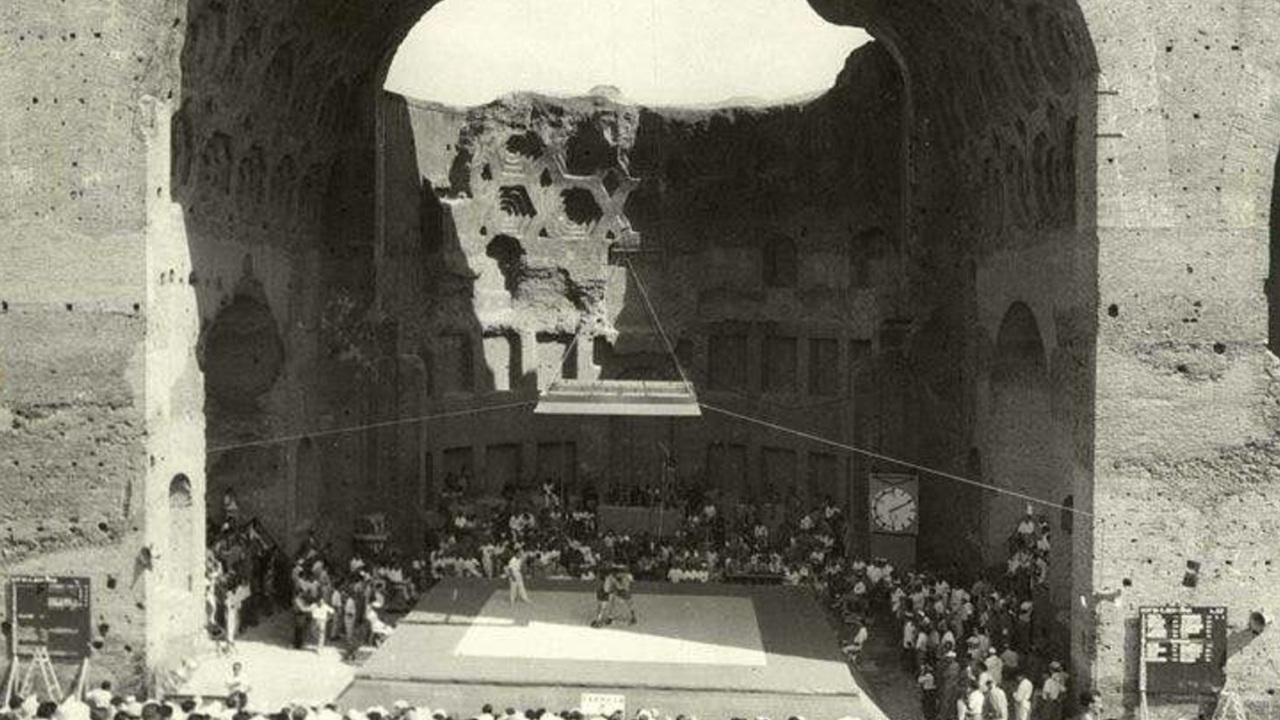

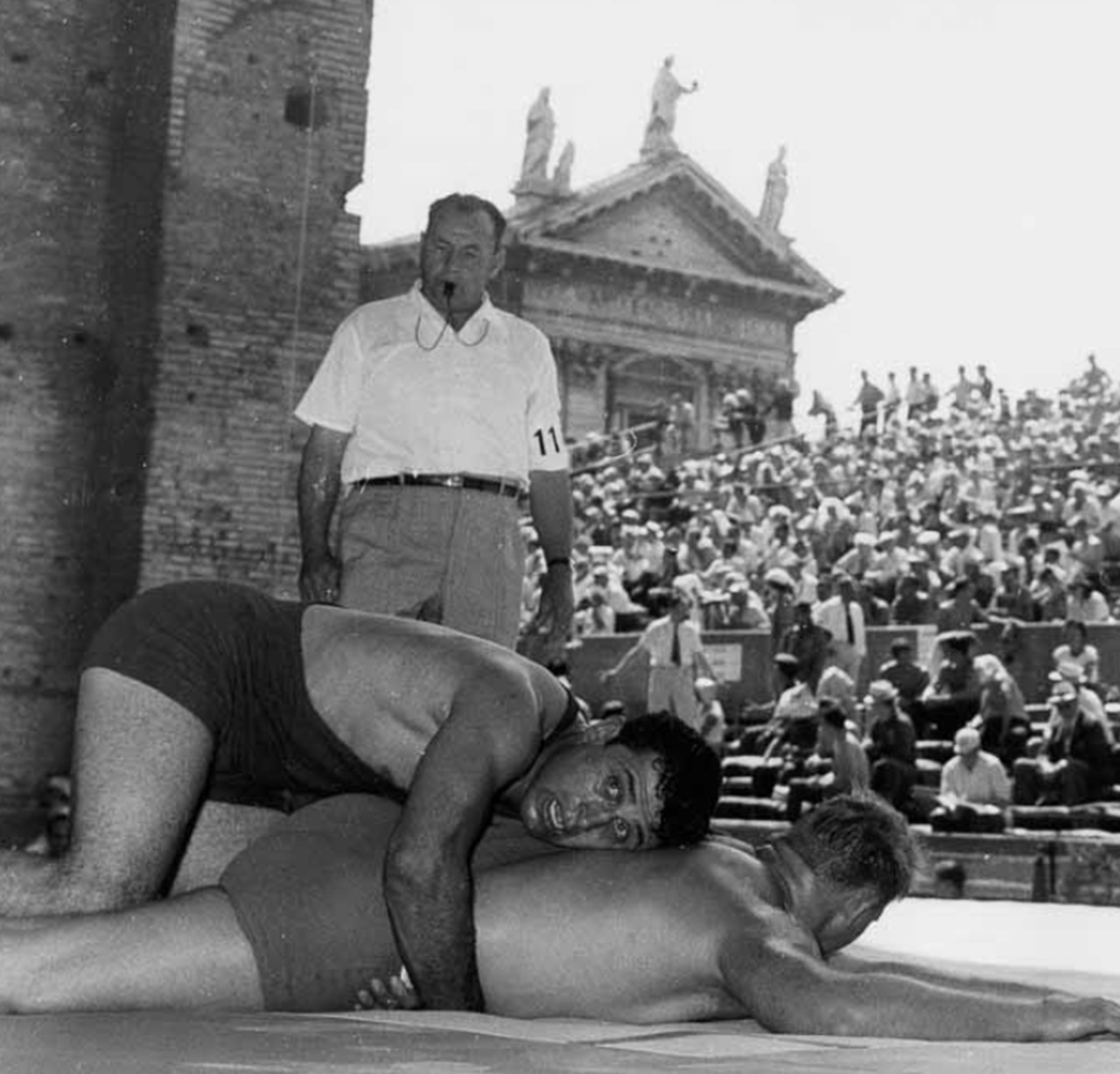

Fotografia di anonimo, Roma, Italia, agosto/settembre 1960. Circondati dai resti della maestosa Basilica di Massenzio (o di Costantino), due atleti olimpionici si affrontano in un incontro di lotta greco-romana. Lo scatto fotografico, uno dei tanti realizzati durante quei Giochi Olimpici romani, affascina per diversi motivi, il più impattante dei quali – almeno a mio modesto parere – è dato dal contesto scenico. Solo Roma, unica al mondo in tal senso, poteva e può offrire questi spaccati visivi. Noi lo sappiamo molto bene, ma la nozione non sfuggì neppure agli organizzatori di quella XVII edizione delle Olimpiadi.

Siamo a Roma, estate 1960. La capitale, in quei giorni, era al centro del mondo. Si svolgevano come anticipato i Giochi della XVII Olimpiade. Essi riflettevano il ritorno ufficiale dell’Italia sulla scena internazionale dopo le ferite materiali della guerra e quelle morali del Ventennio. Per la prima volta, la televisione diffondeva le immagini delle gare in mondovisione, trasformando Roma in una vetrina planetaria.

Non era un caso che gli organizzatori avessero deciso di collocare alcune discipline in scenari archeologici carichi di significato simbolico: il trampolino dei tuffi al Foro Italico con il Tevere sullo sfondo, la maratona che si concludeva al Colosseo, e chiaramente le gare di lotta nella Basilica di Massenzio, uno dei più imponenti edifici sorti nella Roma tardo-imperiale.

Ed è qui che entra in gioco la forza della fotografia. L’immagine non si limita a documentare una gara olimpica. Essa crea un dialogo visivo tra gli atleti e le rovine antiche. Il taglio è studiato (o, almeno, colto con straordinaria fortuna; la differenza è labile). L’obiettivo abbraccia la massa del pubblico in primo piano, le gradinate improvvisate, e soprattutto l’arco colossale della basilica che incornicia l’arena di lotta. È come se lo sport moderno fosse stato “riassorbito” dalla monumentalità imperiale. Gli atleti, piccoli, anzi, quasi indistinti, lottano sotto le volte che un tempo avevano ospitato le funzioni politiche e amministrative dell’impero.

Colpisce il contrasto tra due tipi di scale: umana e monumentale. Mi spiego meglio. La folla crea un “tessuto” quasi uniforme che guida lo sguardo verso il centro della scena, dove il rettangolo del tappeto da lotta appare come un’isola geometrica sospesa tra passato e presente. Anche la luce estiva fa il suo sporco lavoro. Scolpisce le superfici in rovina, esaltando i fori e le cavità del muro di fondo. Un po’ come se fossero delle quinte scenografiche naturali; passatemi il paragone. Tutto nella fotografia suggerisce l’idea di un teatro. Il pubblico è compatto, lo spazio architettonico funge da scenografia e i lottatori diventano attori di una rappresentazione antica e nuova al tempo stesso.

Leggendo i giornali dell’epoca si possono scorgere le sottolineature degli osservatori che in innumerevoli casi richiamavano alla “romanità” della scelta. In barba al regime dittatoriale che pure aveva ricercato quel legame simbolico, ideologico e legittimistico, forzandolo e rendendolo dunque pacchiano.

L’immagine restituisce il senso profondo delle Olimpiadi romane del 1960, concepite non soltanto come evento agonistico, ma come spettacolo universale in cui la storia millenaria della città diventava scenografia naturale dello sport. La fotografia, di cui purtroppo non sono riuscito a scovare l’autore, cattura perfettamente tale spirito.