C’è un punto, lungo la costa atlantica del Sahara occidentale, dove il mare a lungo sembrò ribellarsi alla navigazione umana. Sulla cartina lo trovate segnato come “Capo Bojador“, è il nome ispanico per un’area che gli antichi arabi già conoscevano come Abū Khaṭar, “il padre del pericolo”. Rassicurante come nome, vero? Per secoli, questo promontorio circondato da acque insidiose e secche invisibili fu considerato il limite invalicabile del mondo conosciuto, la soglia oltre la quale si spalancavano l’abisso e l’ignoto. Nella geografia mentale dei marinai medievali, Capo Bojador era un confine tra la ragione e l’irrazionale, tra il mondo degli uomini e quello dei mostri.

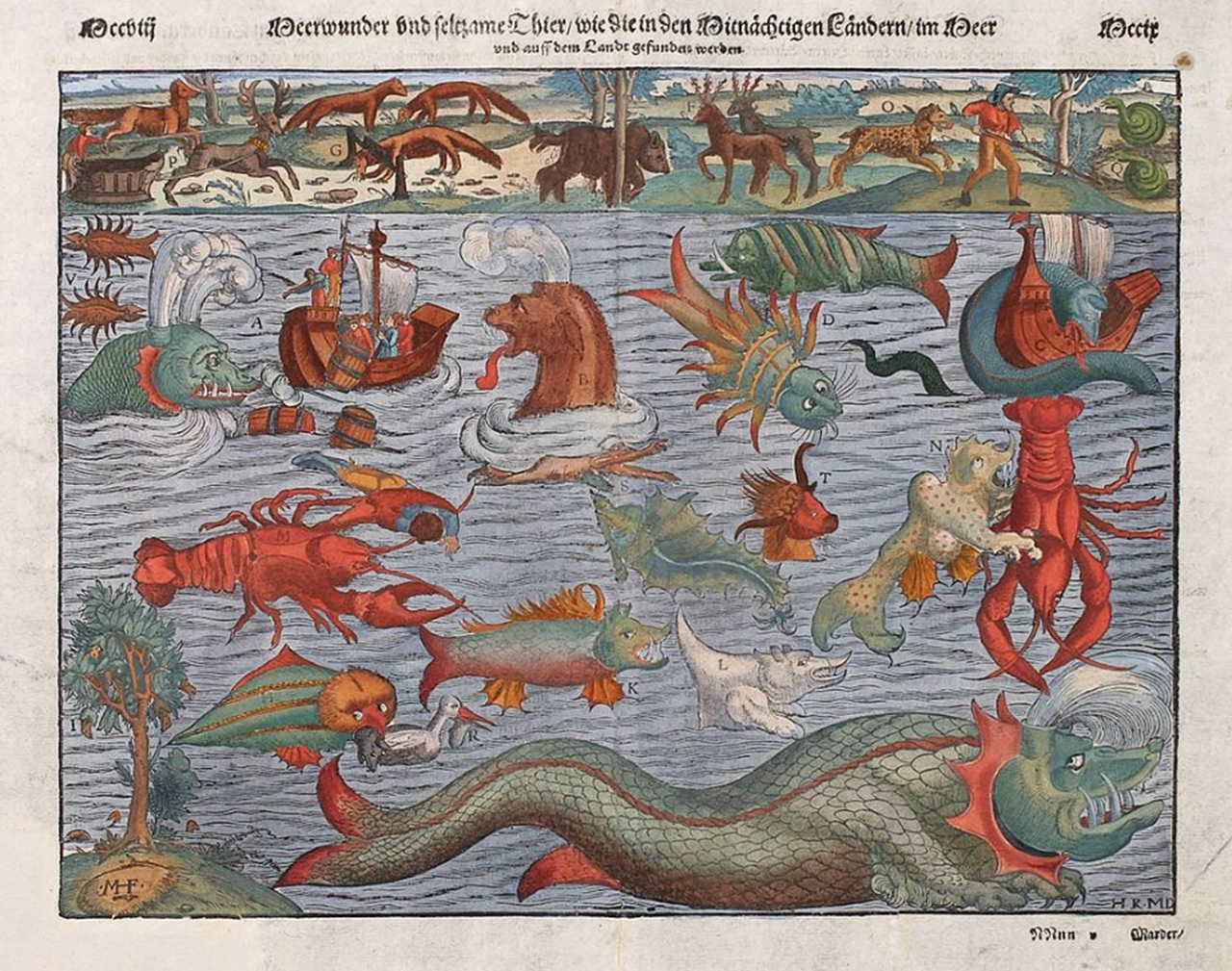

Nelle carte nautiche medievali, il capo segnava l’estremo limite delle rotte sicure. Gli antichi marinai arabi lo avevano già battezzato con un nome che bastava da solo a incutere timore, e non a torto. Sapevano come le correnti atlantiche, le secche rocciose e i mutamenti improvvisi dei venti rendevano la zona un vero labirinto d’acqua. Le navi che tentavano di spingersi oltre spesso non facevano ritorno. Ovviamente le voci correvano veloci nei porti europei. Si parlava di vortici che inghiottivano le imbarcazioni, di mostri marini che divoravano i naviganti, di mari che bruciavano alla luce del sole.

Per i marinai del Medioevo superare Bojador significava abbandonare ogni punto di riferimento, allontanarsi dai porti conosciuti e avventurarsi in un mare che pareva senza ritorno. Non stupisce, quindi, che questo tratto di oceano fosse circondato da un’aura di maledizione, una leggenda nera che per secoli tenne lontani i più temerari. Per secoli fino a quando un lusitano del XV secolo non riuscì nell’impresa di superare quello scoglio geografico.

Il mito si spezzò esattamente nel 1434, per merito di Gil Eanes, portoghese al servizio del principe Enrico il Navigatore. Gil Eanes riuscì finalmente a superare il capo. Fu un evento epocale, poiché per la prima volta un navigatore europeo attraversava la “soglia del mondo” e tornava indietro per raccontarlo.

Secondo la Crónica dos Feitos da Guiné di Gomes Eanes de Zurara, cronista ufficiale delle spedizioni portoghesi, prima di Eanes si erano contati almeno quindici tentativi falliti. Il numero è difficile da verificare, ma quantomeno ci offre una prospettiva sulla portata dell’impresa. Si diceva come le navi fossero scomparse nel nulla, alimentando il mito dell’impossibilità di proseguire oltre. Quando Eanes tornò indietro, si celebrò il suo gesto come una vittoria. Un traguardo in barba ai terrori antichi.

Da quel momento, Capo Bojador divenne una sorta di “porta d’accesso” all’Africa subsahariana e al futuro impero coloniale portoghese. Fu da lì che, pochi anni dopo, partirono le prime spedizioni verso le coste della Guinea e si svilupparono i commerci di oro, spezie e – duole dirlo – di schiavi.

Non a caso, Fernando Pessoa celebrò l’impresa in versi che divennero quasi un inno nazionale del Portogallo esploratore (vi evito l’originale in portoghese):

«Ne valse la pena? Tutto vale la pena

se l’anima non è piccina.

Chi vuole andare oltre il Bojador,

deve superare il dolore.

Dio diede al mare il pericolo e l’abisso,

ma è in esso che si specchiò il cielo.»

La leggenda di Capo Bojador può essere letta come una sorta di antenata delle moderne storie del Triangolo delle Bermuda. Entrambe nascono dallo stesso archetipo. Quindi il mare come confine tra il mondo conosciuto e la realtà inesplorata dal sapere e dall’esperienza; un luogo dove la logica si dissolve e l’uomo si confronta con le proprie paure più profonde.

Scendendo nella sfera del concreto, come si spiegavano le sparizioni di Capo Bojador? I naufragi trovavano la loro ragion d’essere nelle secche, nelle correnti e nelle tempeste improvvise. Solo che nel Medioevo, Bojador rappresentava la soglia del mondo materiale; nel Novecento, il Triangolo delle Bermuda diventa la soglia del mondo invisibile.