Scommetto che fra voi sono in pochi, se non pochissimi, a conoscere l’antidosis (in greco antico: ἀντιδίδωμι?, antidìdomi, traducibile in “do in cambio”). Si tratta di una pratica giuridica in uso nella polis di Atene durante l’età classica. Il luogo e l’epoca devono accendere in noi una spia, visto che si parla di democrazia direttissima. Ecco, in quella città-stato sottoposta al regime democratico, ogni cittadino aveva degli obblighi nei confronti della comunità, altresì detti doveri, e dei diritti ai quali potersi appellare in ogni situazione controversa. La storia dell’antidosis amalgama queste due sfere dell’individuo e della società, le sfere del diritto e del dovere.

Ora, facciamo degli esempi concreti. Nella Grecia del IV secolo a.C. non esistevano sistemi di prelievo fiscale come quelli a cui siamo abituati al giorno d’oggi. Ciò non significa che lo Stato si reggesse sulla buona volontà e sull’amore fraterno dei cittadini. Anzi, per comune convenzione – o meglio, per via del diritto attico – si decise di far pagare determinati servizi ai più privilegiati della comunità, i più ricchi. Questi erano chiamati a sborsare cifre di denaro nelle cosiddette “liturgie“, a tutti gli effetti dei servizi ad unico vantaggio della cittadinanza. Liturgie che potevano consistere in spettacoli pubblici, in banchetti comuni, ma anche nel contributo alla realizzazione di un’opera difensiva o di una flotta da guerra.

Oh, prendo spunto da quest’ultima casistica per ipotizzare il seguente scenario: Atene decide di rafforzare la propria marina e chiede ai 200 cittadini più ricchi di mettere mano al portafoglio e partecipare all’esborso. Tra questi facoltosi ateniesi spicca un tizio – lo chiameremo Megaclide – che dice di non essere fra i più ricchi, e che anzi, un altro cittadino, economicamente messo meglio di lui, dovrebbe sostituirlo nel pagamento – quest’ultimo facciamo finta si chiami Isocrate.

Ecco che Megaclide segnala il caso e un apposito tribunale tratta il processo per antidosis. Attenzione a non perdervi questo passaggio. Il cittadino segnalato, quindi Isocrate, ha due possibilità:

- Può accettare di pagare la liturgia, ponendo subito fine alla disputa giudiziaria.

- Può rifiutare di pagare la liturgia, sostenendo in questo caso che Megaclide sia un bugiardo, perché effettivamente detentore di un reddito superiore.

Se la seconda evenienza si fosse verificata, sarebbe scattata una delle clausole più interessanti dell’antidosis. Lo Stato avrebbe imposto a Isocrate (il segnalato) di scambiare tutti i propri beni con quelli di Megaclide (il segnalatore). Ed è qua che si scorge il genio di chi ha inventato il concetto giuridico di cui discutiamo.

Sì, perché se Isocrate si fosse rifiutato, allora avrebbe implicitamente dimostrato di essere più ricco (dal momento che nessuno sano di mente accetterebbe di scambiare tutti i propri averi con qualcuno che ne detiene una quantità minore; non do cinque euro per riceverne tre); in tal caso avrebbe dovuto pagare il servizio. Se invece avesse accettato la sentenza del tribunale, beh, avrebbe scambiato le sue fortune, magari rimettendoci, ma non avrebbe pagato la liturgia.

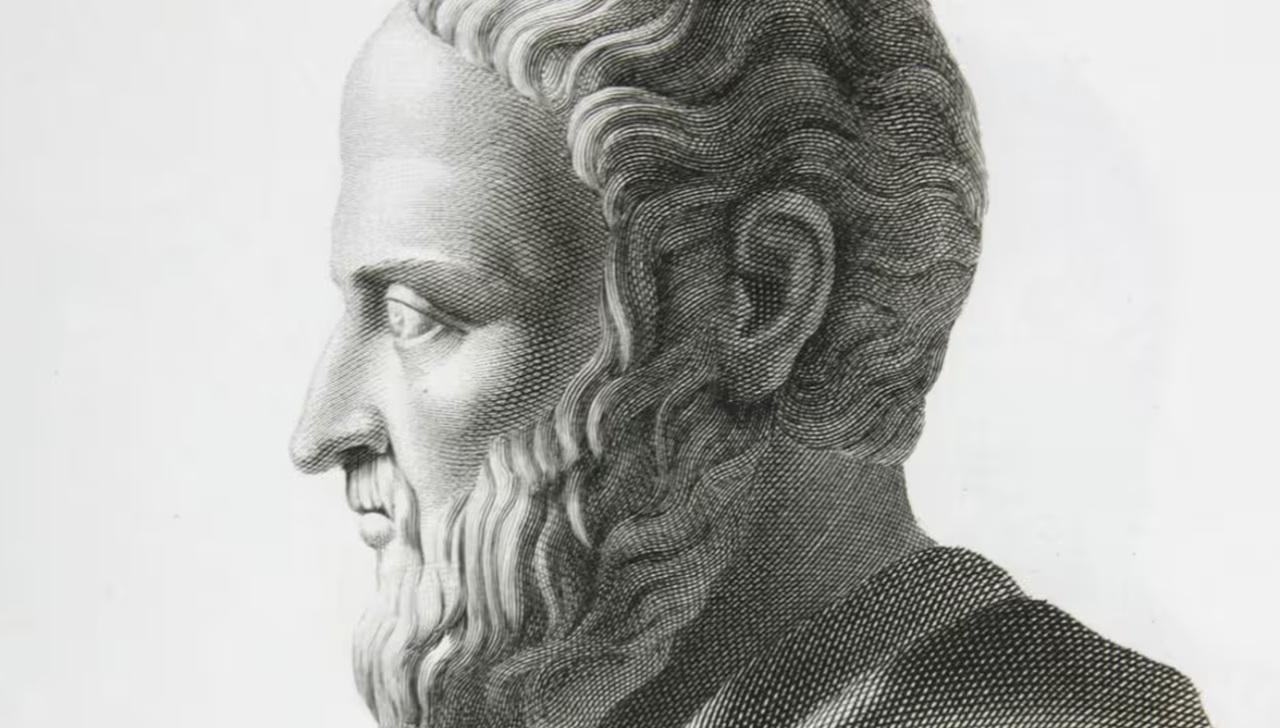

Anche in questi casi, così specifici e dettagliati, si può assaggiare la raffinatezza degli antichi Greci. Ah, i nomi non sono presi a caso, ma fanno riferimento ad un caso giudiziario attestato dalle fonti elleniche. Isocrate fu un retore e un filosofo eccezionale (Cicerone si considerò suo discepolo), vissuto quasi cent’anni, dal 436 al 338 a.C. Megaclide intentò contro la sua persona una causa per antidosis nel 353 a.C. per il pagamento della trierarchia. In parole spicciole, era una liturgia che obbligava i cittadini più ricchi ad allestire a spese private una trireme e ad assumerne il comando in battaglia, accettando quindi l’incarico di trierarca.