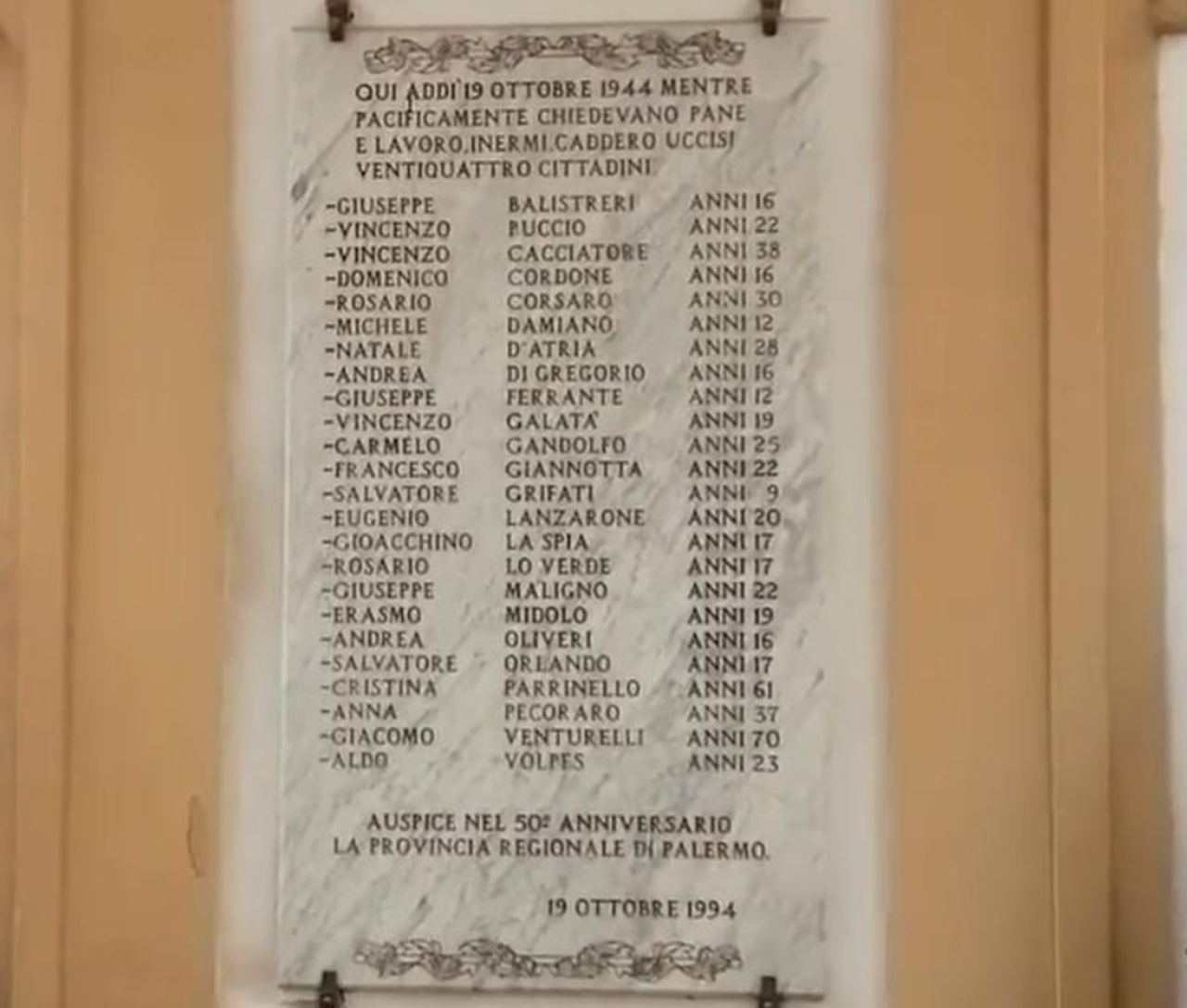

Almanacco del 19 ottobre, anno 1944: militari di un plotone del Regio Esercito, appartenenti al 139º Reggimento fanteria “Bari”, aprono il fuoco contro una folla di civili manifestanti in via Maqueda, Palermo. Rimangono feriti in 158. A loro va anche bene, perché alla conta dei coinvolti si aggiungono dei morti, 24 in totale. Passerà alla storia come la strage del pane, una delle prime compiute da militari nel corso della campagna d’Italia.

Nell’ottobre del 1944 la guerra in Italia proseguiva, ma sul continente. Eppure, ancora in Sicilia, dopo il completamento formale dell’occupazione l’anno prima, si soffriva per la fame, la distruzione e il disagio. La popolazione palermitana, ridotta allo stremo dopo anni di bombardamenti, distruzioni e miseria, era scesa in strada per protestare pacificamente.

Certamente non si trattava di una sommossa organizzata, men che meno di un atto politico in senso stretto. Nulla di tutto ciò, dato che a parlare erano le pance vuote della gente disperata. Comuni cittadini che decisero di riunirsi di fronte a Palazzo Comitini, in via Maqueda, allora sede della Prefettura. Cosa chiedevano quelle centinaia di persone in pieno centro cittadino? Il minimo necessario per sopravvivere: pane, lavoro, ricostruzione.

La tensione, però, esplose in tragedia quando un reparto del Regio Esercito, appartenente al 139º Reggimento fanteria “Bari”, aprì il fuoco contro la folla. I militari, schierati per presidiare la sede della Prefettura, reagirono con un impeto feroce, incomprensibile. Spararono ad altezza d’uomo e lanciarono due bombe a mano. In pochi istanti via Maqueda si trasformò in un campo di battaglia, ma gli unici combattenti erano cittadini inermi.

Agghiacciante il bilancio: 24 morti e 158 feriti, fra cui donne e bambini. Le testimonianze dell’epoca raccontano di una scena apocalittica, in cui i militari, presi dal terrore o forse dal fanatismo, continuarono a sparare anche quando la folla ormai si disperdeva. La città rimase attonita. Quel giorno, molti palermitani compresero che la guerra, in fondo, non era ancora davvero finita.

La giustizia, come spesso accade in questi casi, non seppe o non volle fare il suo corso. Furono deferiti al tribunale militare un sottotenente, tre sottufficiali e ventuno soldati, ma la sentenza del 1947 fu, senza giri di parole, un oltraggio alla memoria delle vittime. Le accuse vennero derubricate a “eccesso colposo di legittima difesa”, e nessuno pagò davvero per quanto accaduto. La giustificazione ufficiale fu che i militari erano stati “costretti a difendersi”, come se una folla di affamati potesse rappresentare una minaccia armata.

La strage del pane in via Maqueda lasciò un segno profondo nel cuore dei siciliani. Non fu soltanto una tragedia umana: divenne anche un evento politico, un catalizzatore di sentimenti di rabbia e di distacco nei confronti dello Stato italiano. In un momento in cui il Mezzogiorno si sentiva escluso dalle decisioni nazionali e marginalizzato dal nuovo corso repubblicano, l’eccidio palermitano alimentò il consenso verso il movimento indipendentista siciliano, che di lì a poco avrebbe trovato una forma organizzata nell’Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia (EVIS).

Per molti, l’episodio di sangue fu la prova che Roma – o chiunque governasse al suo posto – non comprendeva la sofferenza del Sud. Le parole d’ordine cambiarono. Dalla richiesta di pane si passò a quella di autonomia, e infine di indipendenza. La fame e la rabbia si trasformarono in rivendicazione politica. Oggi, a distanza di decenni, quella giornata resta una delle più buie della storia siciliana del XX secolo. In via Maqueda, il 19 ottobre 1944, la folla chiedeva pane. Trovò piombo.