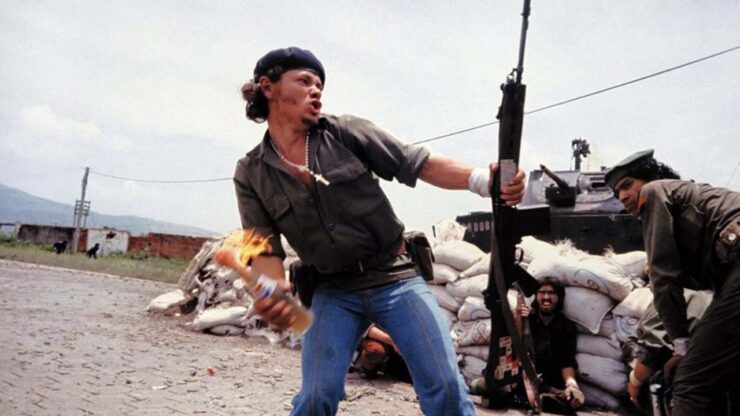

Fotografia di Susan Meiselas, Nicaragua, 16 luglio 1979. Un miliziano sandinista sta per lanciare una Molotov ricavata da una bottiglia di Pepsi mentre, col la mano sinistra tiene stretto un fucile. La fotografia passerà alla storia come Molotov man, per l’appunto l’uomo Molotov. L’opera deve la sua genesi all’intricato contesto nicaraguense alla fine degli anni ’70. Il Nicaragua viveva in quel 1979 in un clima di guerra civile, reso tale da un lato dalle rivendicazioni del FSLN (Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale) e dall’altro dal regime dittatoriale uscente di Anastasio Somoza Debayle.

Un Paese spaccato, dunque, ma da cosa e perché? Magari un domani dedicheremo un approfondimento alla rivoluzione sandinista, ma per il momento ci bastino le essenziali coordinate storiche dell’accaduto. Il FSLN, movimento rivoluzionario di ispirazione marxista-leninista, si nutriva della rabbia del popolo (soprattutto rurale, dato non da poco visto che oltre 2/3 della popolazione viveva nelle campagne), esacerbata dalla dittatura militarista della famiglia Somoza, costantemente al potere dal 1937. Era sì uno scontro violento di ideologie politiche, di modi di intendere il mondo, ma c’era di più. Un “di più” che Susan Meiselas volle scovare attraverso le sue suggestive istantanee.

All’epoca, la Meiselas era una giovane fotografa di Magnum Photos. La sua era una formazione da antropologa; non a caso possedeva un occhio allenato a cogliere tanto il lato politico-culturale dei conflitti ideologici, ma anche il volto umano degli stessi.

Nel biennio 1978–79, il Nicaragua sandinista stava entrando nella fase più drammatica della sua lotta contro la Guardia Nazionale di Somoza. Meiselas decise di documentare la guerra civile non come osservatrice distante, ma calandosi dentro il tessuto della rivoluzione, cercando di capire i seguaci di Augusto César Sandino non solo come combattenti, ma come uomini e donne che incarnavano la speranza di un intero popolo. Popolo oppresso da un regime iniquo, storicamente appoggiato dagli Stati Uniti d’America in virtù di interessi geopolitici ed economico-industriali insieme.

Per sei settimane la fotoreporter attraversò il Paese, immortalando la vita quotidiana, i villaggi devastati, le barricate improvvisate. Poi i volti dei guerriglieri giovani e inesperti, spesso vestiti con jeans, camicie logore e berretti militari recuperati qua e là. Le sue immagini restituivano al mondo la doppia anima del Nicaragua. Un duplice spirito che parlava di povertà opprimente, ma anche di bellezza naturale, dello splendore dei suoi paesaggi, dell’eroismo improvvisato e della disperazione.

Fu in questo contesto che, il giorno prima della fuga di Somoza, Meiselas immortalò una delle fotografie più iconiche del Novecento: “l’uomo Molotov”. Nello scatto, Pablo de Jesús “Bareta” Araúz appare in una posa teatrale e al tempo stesso spontanea. Il gesto non ha bisogno di chissà quale presentazione. Il militante sta per lanciare la bottiglia incendiaria contro una postazione della Guardia Nazionale. Alle sue spalle, sacchi di sabbia e compagni in attesa; sullo sfondo, un carro armato. Ma per una descrizione totalizzante dell’evento, mi affido al citato integrale della stessa Meiselas:

«Ho scattato la foto in Nicaragua, Stato governato dalla famiglia Somoza fin da prima della Seconda Guerra Mondiale. L’FSLN, da tutti chiamati “sandinisti”, si era opposto a quel regime fin dai primi anni ’60. Ho scattato l’immagine in questione il 16 luglio 1979, alla vigilia del giorno in cui Somoza sarebbe fuggito per sempre dal Nicaragua. Quello che sta accadendo è tutt’altro che una “rivolta”. Infatti, l’uomo sta lanciando la sua Molotov contro una guarnigione della Guardia Nazionale di Somoza, una delle ultime ancora fedeli al dittatore che nel frattempo scappa. Fu un momento importante nella storia del Nicaragua; i sandinisti avrebbero presto preso il potere e lo avrebbero mantenuto per un altro decennio. Questa immagine finì per rappresentare quel momento per molto tempo a venire».

Ciò che dice la diretta interessata è ravvisabile eccome. Questo perché l’immagine condensava davvero l’essenza della rivoluzione sandinista. Quello nicaraguense è un popolo mal equipaggiato, ma determinato. Somoza poi cadde e i sandinisti presero il potere nel luglio 1979. In seguito la fotografia divenne un simbolo nazionale. Riprodotta su manifesti, magliette, scatole di fiammiferi e volantini, incarnava il mito della vittoria dei poveri contro il tiranno.

La fotografia visse una metaforica “seconda vita” mediatica per via dell’uso che se ne fece dopo il 1979. Molotov Man ebbe il merito di superare i confini del Centro America per entrare nel dibattito globale sulle immagini e sul loro potere. Nel 2003, la pittrice americana Joy Garnett ne fece una versione pittorica, aprendo una discussione accesa sull’appropriazione artistica e sul ruolo del fotografo nel custodire o trasformare la memoria storica. Ma questa è un’altra storia.