Almanacco del 18 settembre, anno 1739: a seguito della disfatta austriaca nella guerra austro-turca del 1737-39, rappresentanti della Monarchia asburgica e dell’Impero ottomano sottoscrivono il trattato di Belgrado. L’evento è da interpretare come uno di quei momenti in cui gli equilibri di potere nell’Europa sudorientale si ridefinirono bruscamente. L’accordo del 18 settembre segnò da una parte la fine delle ambizioni austriache nei Balcani e, dall’altra, riportò l’Impero ottomano, pur in lenta decadenza, a una posizione di relativa forza.

Come sempre, è bene fornire un po’ di contesto. Negli anni ’30 del XVIII secolo, la situazione internazionale era molto, ma molto complessa. La Sublime Porta, benché indebolita da decenni di guerre, rimaneva ancora una grande potenza militare. La Russia zarista, invece, stava crescendo con sempre maggiore decisione e mirava a espandersi verso il Mar Nero, considerato vitale per rompere l’isolamento geografico e affermarsi come potenza marittima (e mediterranea).

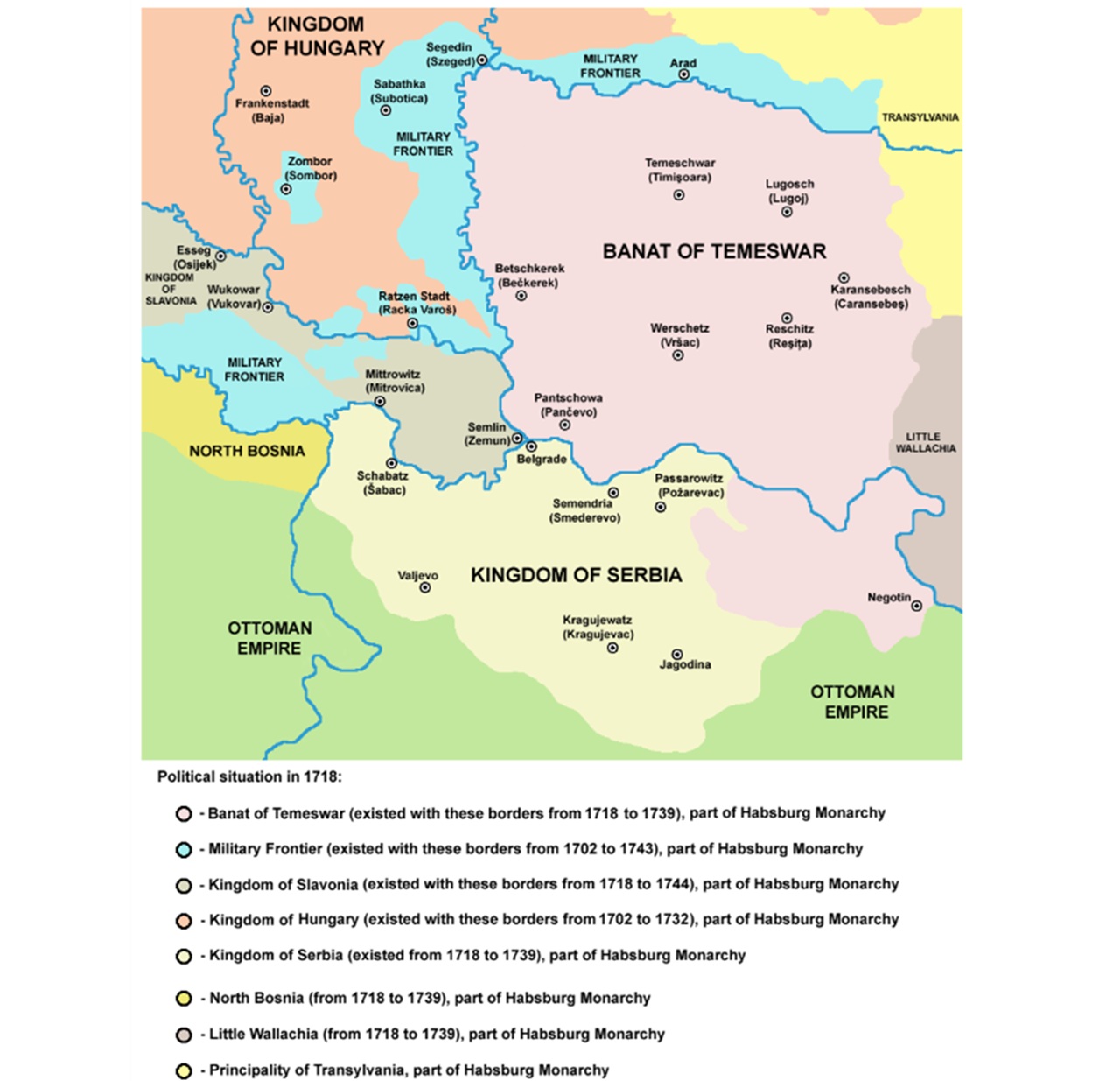

Quando la Russia entrò in guerra contro i turchi nel 1735, l’Austria decise di unirsi al conflitto. Ciò avvenne solamente due anni dopo, nel 1737. Vienna contava così di consolidare e ampliare le conquiste ottenute vent’anni prima grazie alla pace di Passarowitz (1718), firmata dopo i brillanti successi del principe Eugenio di Savoia. Allora l’impero degli Asburgo aveva guadagnato territori importanti come il Regno di Serbia, il Banato di Temeswar, oltre a parti della Valacchia e della Bosnia, spingendo la frontiera molto più a sud.

Ma nel 1739 il contesto era cambiato. Eugenio di Savoia era da tre anni, e l’esercito austriaco non disponeva più di comandanti altrettanto abili né di truppe disciplinate come in passato. La spedizione militare, intrapresa senza la necessaria preparazione, si rivelò rapidamente disastrosa.

Il colpo decisivo arrivò con la battaglia di Grocka, del 22 luglio 1739. Nello scontro, l’esercito austriaco sotto il comando di George Olivier Wallis incappò in un’aspra sconfitta. Ebbero la meglio le forze ottomane di Ahmet Pascià. Dopo quella disfatta, l’Austria non ebbe altra scelta se non quella di trattare la pace. Il trattato di Belgrado, firmato il 18 settembre, sancì la rinuncia a tutte le conquiste ottenute con Passarowitz:

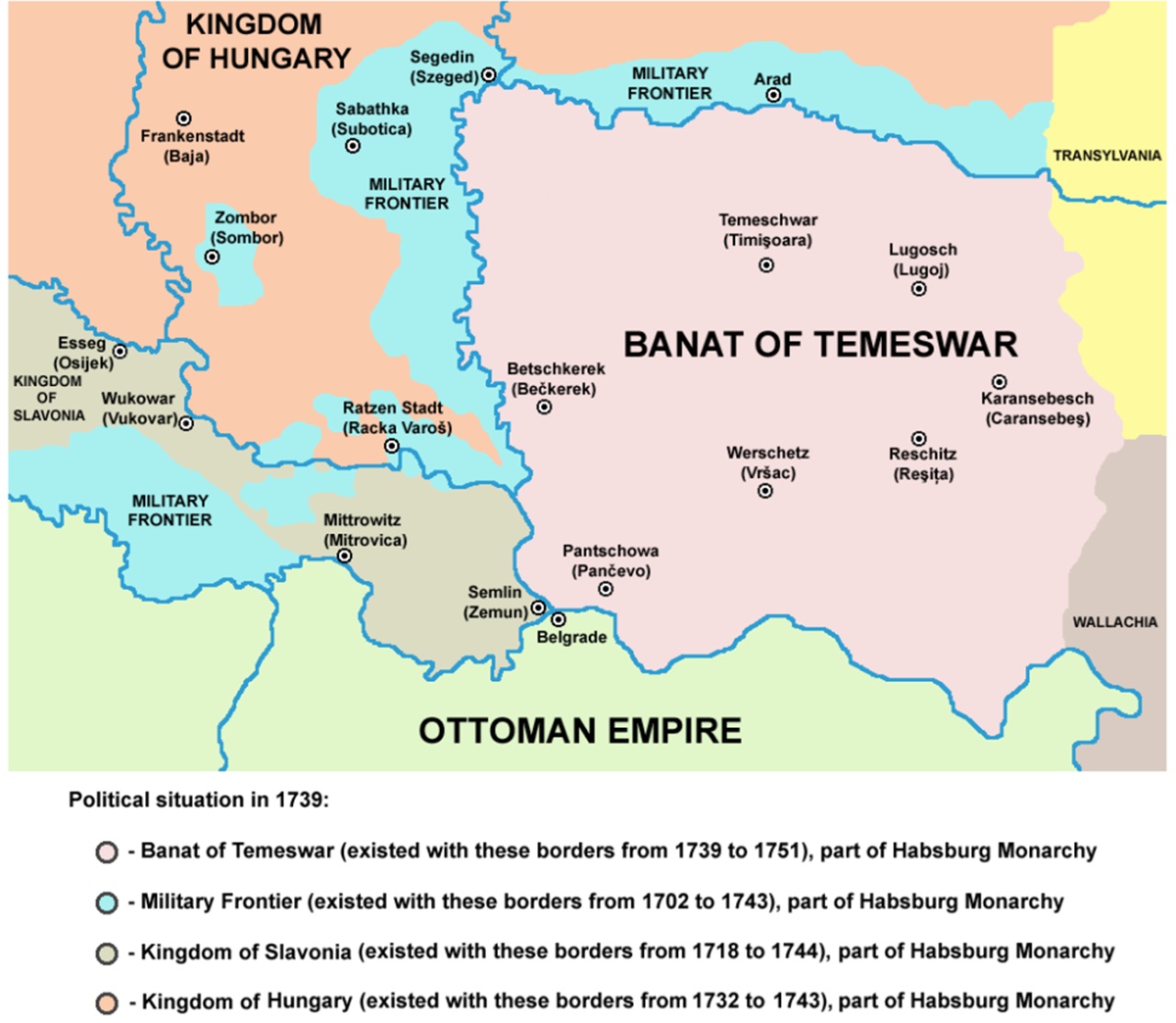

- Gli Asburgo persero il Regno di Serbia con la capitale Belgrado, simbolo di prestigio e baluardo strategico sul Danubio.

- Dovettero cedere anche la parte meridionale del Banato di Temeswar e la Bosnia settentrionale.

- La regione dell’Oltenia fu restituita alla Valacchia, vassalla del sultano.

Da allora, la frontiera austro-ottomana venne stabilita lungo i fiumi Sava e Danubio, riducendo di molto la presenza austriaca nei Balcani. L’unico guadagno stabile che Vienna riuscì a conservare dalle campagne di Eugenio fu una porzione del Banato.

La pace di Belgrado ebbe un duplice effetto. Da un lato, rappresentò una grave battuta d’arresto per l’Austria, che vide frustrate le proprie ambizioni di espansione balcanica e mise in luce la sua debolezza militare senza Eugenio di Savoia. Dall’altro, fu una vittoria politica per gli Ottomani, che non solo riconquistarono territori perduti, ma si liberarono temporaneamente della pressione asburgica.

Questo permise loro di concentrare le forze contro la Russia, che, colpita dall’improvvisa defezione del proprio alleato, fu costretta a firmare anch’essa la pace di Niš il 3 ottobre 1739. Mosca ottenne solo vantaggi marginali e rimandò a un futuro più favorevole le sue ambizioni sul Mar Nero. Il trattato di Belgrado segnò, in un certo senso, l’ultimo grande successo diplomatico e militare dell’Impero ottomano in Europa. Nei decenni successivi, infatti, avrebbe progressivamente perso terreno di fronte alle pressioni congiunte delle potenze cristiane, in particolare della Russia.

Per l’Austria, la sconfitta rappresentò un’umiliazione, ma anche un momento di riflessione: Vienna comprese che non poteva impegnarsi su troppi fronti (in quegli anni l’attenzione era rivolta anche all’Italia e all’Europa centrale) e che i Balcani non erano più un terreno facilmente conquistabile.