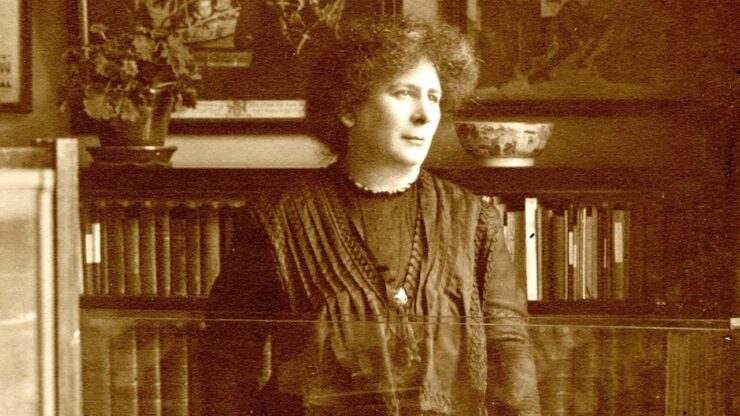

La figura di Hertha Ayrton è una delle più affascinanti e allo stesso tempo emblematiche della condizione delle donne nella scienza tra XIX e XX secolo. In lei si intrecciano l’ingegno dell’inventrice, la determinazione della pioniera che non accetta i limiti imposti dal pregiudizio, e la concretezza della scienziata capace di trasformare intuizioni apparentemente banali in applicazioni che salvarono vite umane. Questa è la sua storia, e più in generale è la storia della scienza al femminile.

Il momento che meglio rappresenta questa duplice natura – che possiamo definire al tempo stesso creativa e combattiva – si colloca nell’estate del 1903. Suo marito, il fisico William Ayrton, era caduto in una depressione cronica tanto grave da dover trascorrere tre mesi di convalescenza a Margate, nel Kent, Inghilterra sud-orientale. Hertha lo accompagnò, ma non solo per fare la moglie amorevole. Bisognava passare il tempo in qualche modo. Hertha prese l’abitudine di passeggiare lungo la baia; le piaceva tanto, soprattutto la incuriosiva il moto ondoso dell’acqua di mare. scrutò a lungo le onde, e da lì nacque l’idea che avrebbe cambiato la sua carriera.

Affascinata dalle increspature della sabbia, osservò come la marea ne determinasse formazione e mutamento. Andò oltre l’osservazione empirica. Hertha si fece portare in casa una vasca di zinco, un portasapone, delle bacinelle e altri oggetti domestici. Costruì nella sua stanza un piccolo laboratorio improvvisato. Voleva verificare se la teoria comunemente accettata proposta da George Darwin, figlio di Charles Darwin, fosse davvero corretta. Ma di quale teoria stiamo parlando?

Secondo George Darwin, ogni increspatura si formava separatamente; Ayrton dimostrò invece che nascevano in coppia, distribuite simmetricamente attorno a una depressione o a una cresta iniziale. Per rendere visibile il fenomeno aggiunse grani di pepe nero nell’acqua, i quali tracciavano con chiarezza i vortici spiraliformi. Era un’idea tanto semplice quanto geniale: una prova visiva che rendeva la sua dimostrazione inattaccabile.

A prima vista, poteva sembrare una disputa accademica di second’ordine. Eppure i suoi studi, sviluppati in seguito con equazioni matematiche, condussero ad applicazioni pratiche di enorme importanza. Pensate che da quella vasca improvvisata nacque il progetto di un ventilatore portatile. Uno strumento facile da costruire e capace di aspirare aria.

Magari nel 1903 non si sarebbe trovato un utilizzo chissà quanto conveniente al ventilatore. Tutto cambiò negli anni della Grande Guerra, quando lo si utilizzò (anche se in zone circoscritte e di rado) per aspirare i gas tossici dalle trincee. Nonostante la resistenza della burocrazia militare, l’esercito britannico ne distribuì più di centomila esemplari. Molti finirono dimenticati, alcuni addirittura bruciati come legna, ma per chi lo utilizzò in condizioni estreme, quell’attrezzo significò una cosa ed una soltanto: sopravvivenza.

La vicenda non ebbe solo implicazioni tecniche, ma sollevò anche questioni di principio. Qualcuno iniziò a chiedersi che cosa fosse la scienza? Se fosse più importante scoprire verità eterne o trovare soluzioni pratiche? E ancora: chi poté dirsi davvero scienziato? Solo i membri di istituzioni prestigiose come la Royal Society, o anche una donna autodidatta, inventrice, non pienamente riconosciuta dall’accademia?

Proprio la Royal Society fu il teatro di uno degli episodi più significativi della sua carriera. Nel 1904 Hertha Ayrton divenne la prima donna a presentare i propri risultati di fronte a quell’assemblea. Un primato storico, ma dal sapore amaro. Non le fu concesso di leggere lei stessa la relazione, che venne esposta dal marito. Le donne, all’epoca, non avevano diritto nemmeno di varcare la soglia della sala riunioni. Era un’esclusione tanto assurda quanto emblematica del sistema accademico britannico.

La discriminazione non era solo istituzionale, ma anche sociale e culturale. Ayrton lo sperimentò personalmente accanto a Marie Curie, con la quale strinse una profonda amicizia. Nel 1903, mentre Pierre Curie presentava alla Royal Institution i risultati della ricerca sul radio, Marie venne relegata in platea, come una spettatrice qualsiasi. A Hertha questa ingiustizia apparve insopportabile.

Ayrton stessa si vide respinta dalla Royal Society quando, nonostante fosse stata candidata per meriti scientifici, i membri scelsero di negarle la fellowship. Ufficialmente, la motivazione era “legale”: essendo sposata, non era considerata idonea. Ma la verità era solare. Non perché maritata, ma perché donna, nonché ebrea e “ribelle”.

Eppure i riconoscimenti non mancarono. Nel 1906 le venne conferita la prestigiosa Medaglia Hughes, premio riservato a contributi innovativi nella tecnologia elettrica. Per molti colleghi, fu un segnale di modernizzazione; per altri, uno scandalo. Il presidente della Royal Society, William Huggins, reagì con sarcasmo, commentando che la vittoria di Ayrton avrebbe provocato “gioia e giubilo nelle prigioni femminili, tra le suffragette”.

Hertha Ayrton morì nel 1923, lasciando un’eredità di invenzioni, scritti e soprattutto battaglie guerreggiate. La sua storia dimostra come la scienza non sia mai solo un terreno neutrale di idee, ma un campo in cui contano potere, genere, status sociale. La vasca da bagno di Margate, con i suoi grani di pepe, non fu soltanto il luogo di una scoperta, divenne il simbolo di come un’intuizione femminile, nata ai margini, potesse scuotere le fondamenta di un sistema chiuso, maschile e diffidente verso chi osava oltrepassare i confini stabiliti. Hertha Ayrton quei confini non solo li oltrepassò, ma contribuì a ridefinirli.