Fate lavorare la fantasia e sforzatevi di immaginare il seguente scenario. Siete membri della corte sultanale del Brunei, l’epoca è quella del secondo Seicento. In poche parole siete parte integrante di un regno forte, regionalmente rilevante, che controlla tutti i mercati del Borneo, che regola ogni flusso commerciale con le isole limitrofe, detentore infine di ricchissime risorse naturali. Dietro questa facciata di indiscusso fasto, si nascondono delle acerrime rivalità intestine. Se portate all’esasperazione, queste possono far piombare il sultanato nella guerra. Ed è esattamente ciò che accadde nel 1660, quando scoppiò la guerra civile del Brunei, un conflitto che – incredibili a dirsi – ha delle ripercussioni sul Sud-est asiatico del presente.

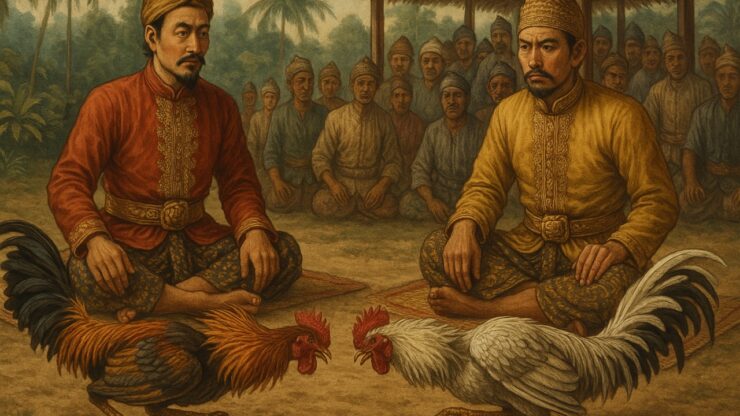

Il caos nel potente Sultanato del Brunei scoppiò per via di un combattimento fra galli. Sì, avete letto bene. Una guerra civile, causa della morte di decine di migliaia di persone, scaturita da due galli incentivati a lottare fra loro fino all’ultimo sangue. Ordinaria amministrazione…

Quelli non erano due galli qualsiasi, affatto. I due pennuti rappresentavano l’onore di due fra i più potenti uomini della monarchia sultanale. Da una parte Bongsu, figlio del sultano regnante; dall’altra un suo parente, Pengiran Muda Alam, estromesso dalle logiche di corte ma erede di una delle famiglie nobili più influenti del Brunei. Il gallo di Bongsu ebbe la peggio contro quello di Muda Alam. Allora il principe – il quale sapeva come affrontare sportivamente la sconfitta – in tutta calma ordì l’assassinio del suo rivale. La morte di quest’ultimo scatenò una sequenza di congiure reciproche aventi come atto conclusivo il conflitto intestino.

La guerra civile del Brunei durò 13 anni, dal 1660 al 1673, e dopo tante morti evitabili si risolse con la salita al potere del quindicesimo sultano, Muhyiddin (esponente della parte offesa a seguito del combattimento). Insomma, fin qui una classica lotta dinastica: usurpatori, pretendenti più o meno legittimi, battaglie, vendette multiple. Ma la parte più interessante e più attuale della vicenda è il modo in cui questa guerra civile si intrecciò con i rapporti internazionali del tempo. Anzi, come si intreccia con quelli di oggi.

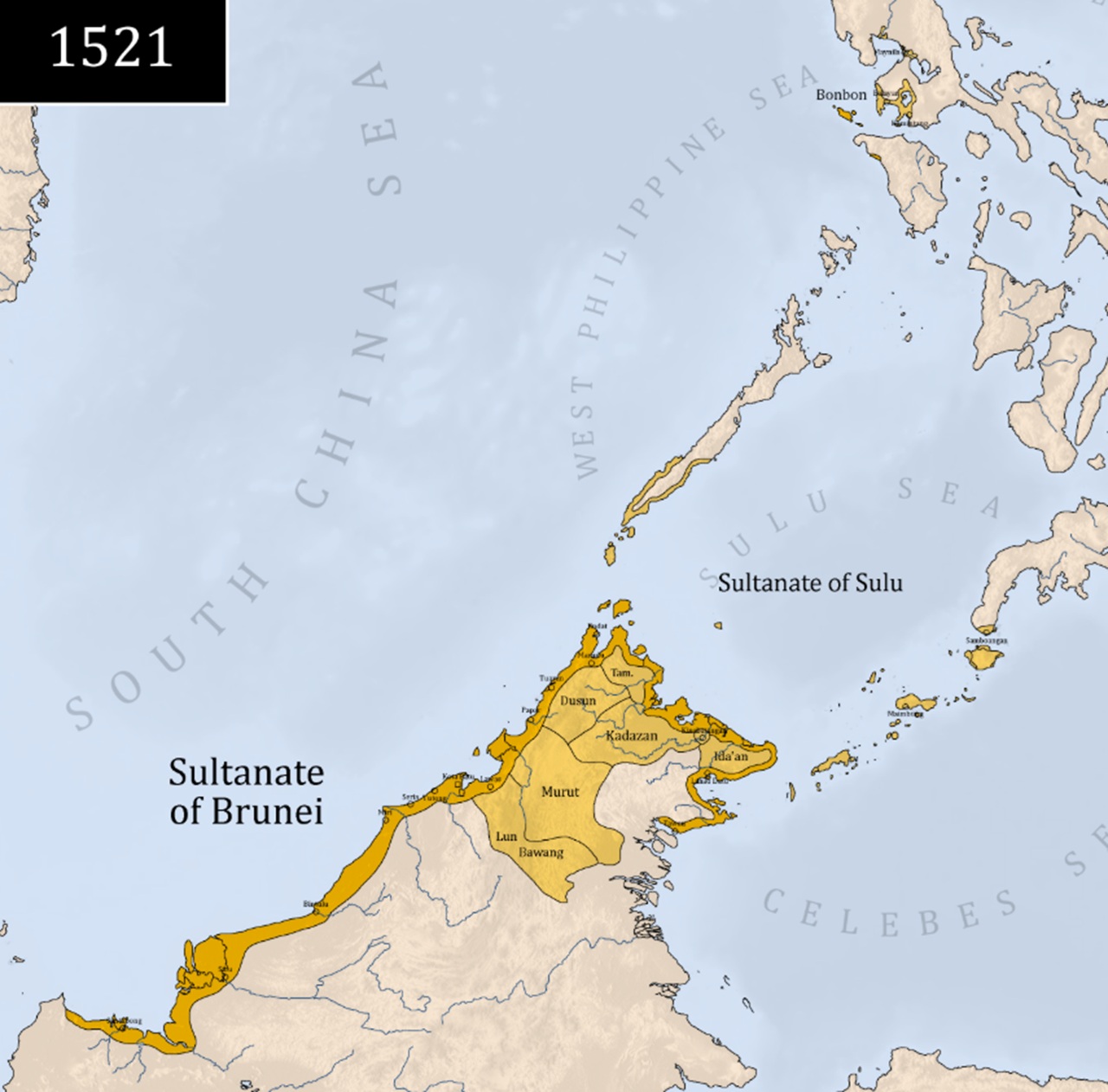

Durante il conflitto, Muhyiddin si trovò a corto di risorse e soldati. Secondo una tradizione, la quale però non trova gli storici concordi all’unanimità, egli chiese supporto militare al Sultanato di Sulu, uno dei potentati più in vista delle isole meridionali che oggi appartengono alle Filippine. Consiglio di dare un’occhiata alla cartina, che può aiutare nella comprensione della controversia territoriale.

Per convincere Sulu a intervenire, Muhyiddin avrebbe promesso un pagamento straordinario: il controllo di parte del Sabah orientale, nel Borneo settentrionale. La regione era importante per la sua posizione strategica e per le sue strabordanti risorse. Il sultano di Sulu accettò di aiutare e sostenne l’esercito di Muhyiddin. Così, una volta conclusa la guerra, Sulu si considerò proprietario di quei territori. Nei secoli successivi, queste rivendicazioni si consolidarono, e quando l’Impero britannico ottenne l’amministrazione del Borneo settentrionale nell’Ottocento, gli eredi del sultano di Sulu rivendicarono che la cessione britannica si basasse su un contratto di locazione e non su una vendita definitiva.

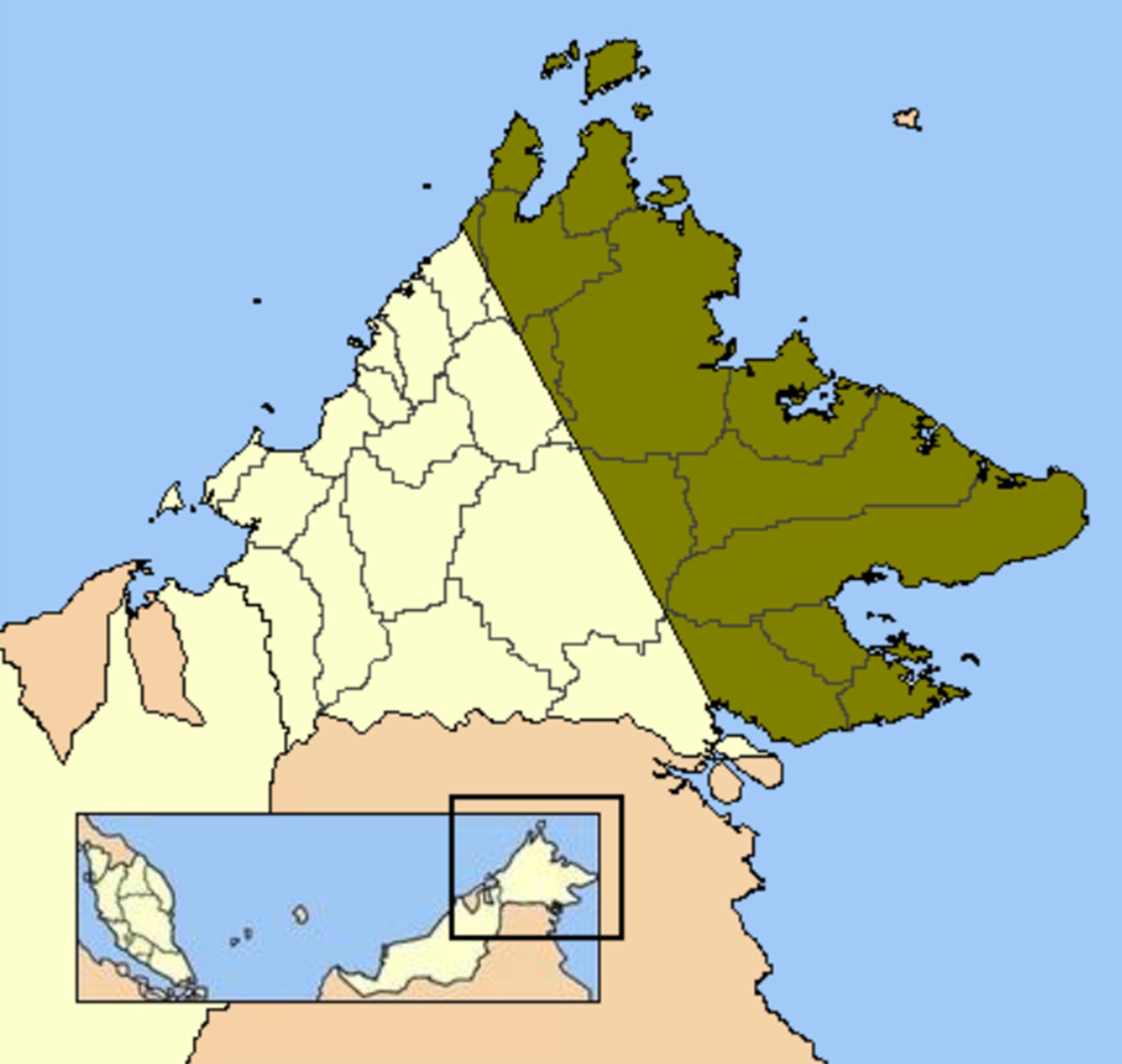

Aspettate però, perché non è finita qui. Quando nel 1963 il Borneo settentrionale divenne parte della Federazione della Malesia, il governo filippino – erede storico del Sultanato di Sulu – sostenne che il Sabah fosse legittimamente territorio dei Sulu, quindi spettasse di diritto alle Filippine. Quindi, ricapitolando:

- La Malesia considera il Sabah parte integrante del proprio territorio.

- Le Filippine mantengono ancora una rivendicazione giuridica.

- Alcuni discendenti della casa reale di Sulu pretendono ancora un risarcimento o la restituzione di quei territori.

Qui si capisce quanto la storia antica influenzi il presente. La radice di ciò si trova proprio nella guerra civile del Brunei e in quel patto di aiuto militare, di cui si discute tutt’oggi se sia mai esistito formalmente.