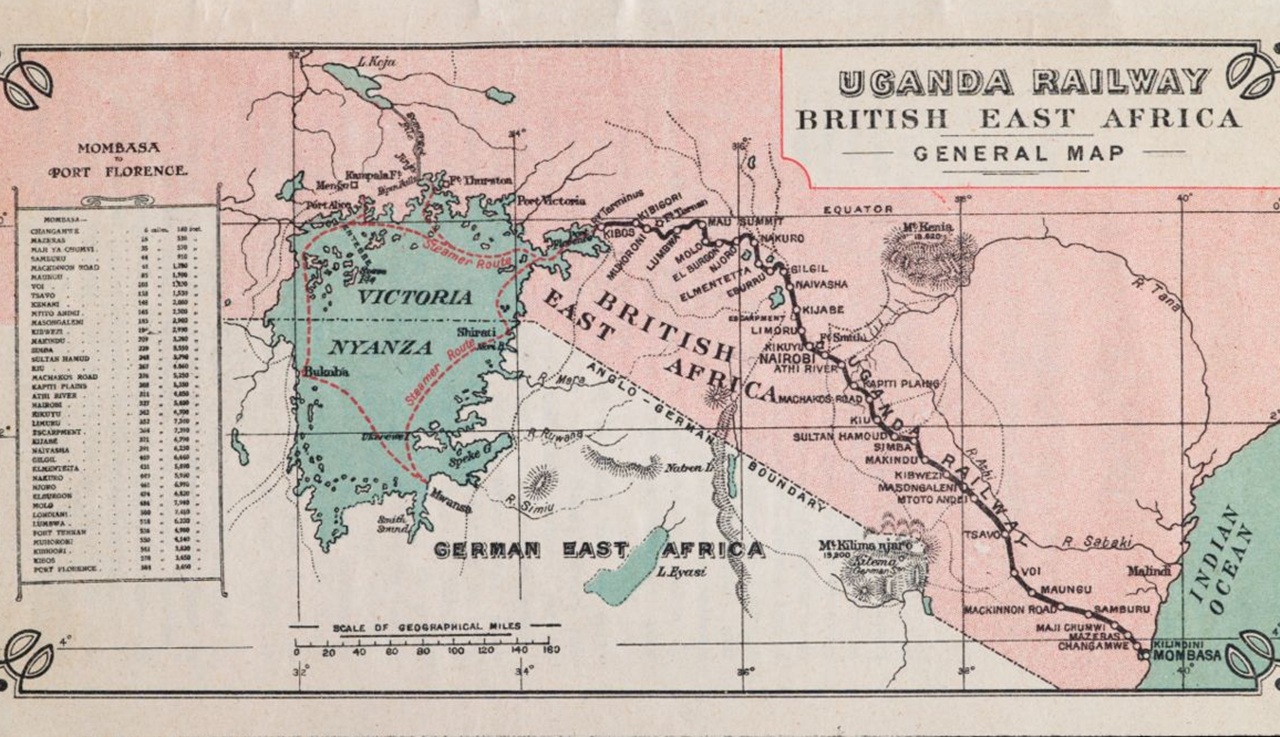

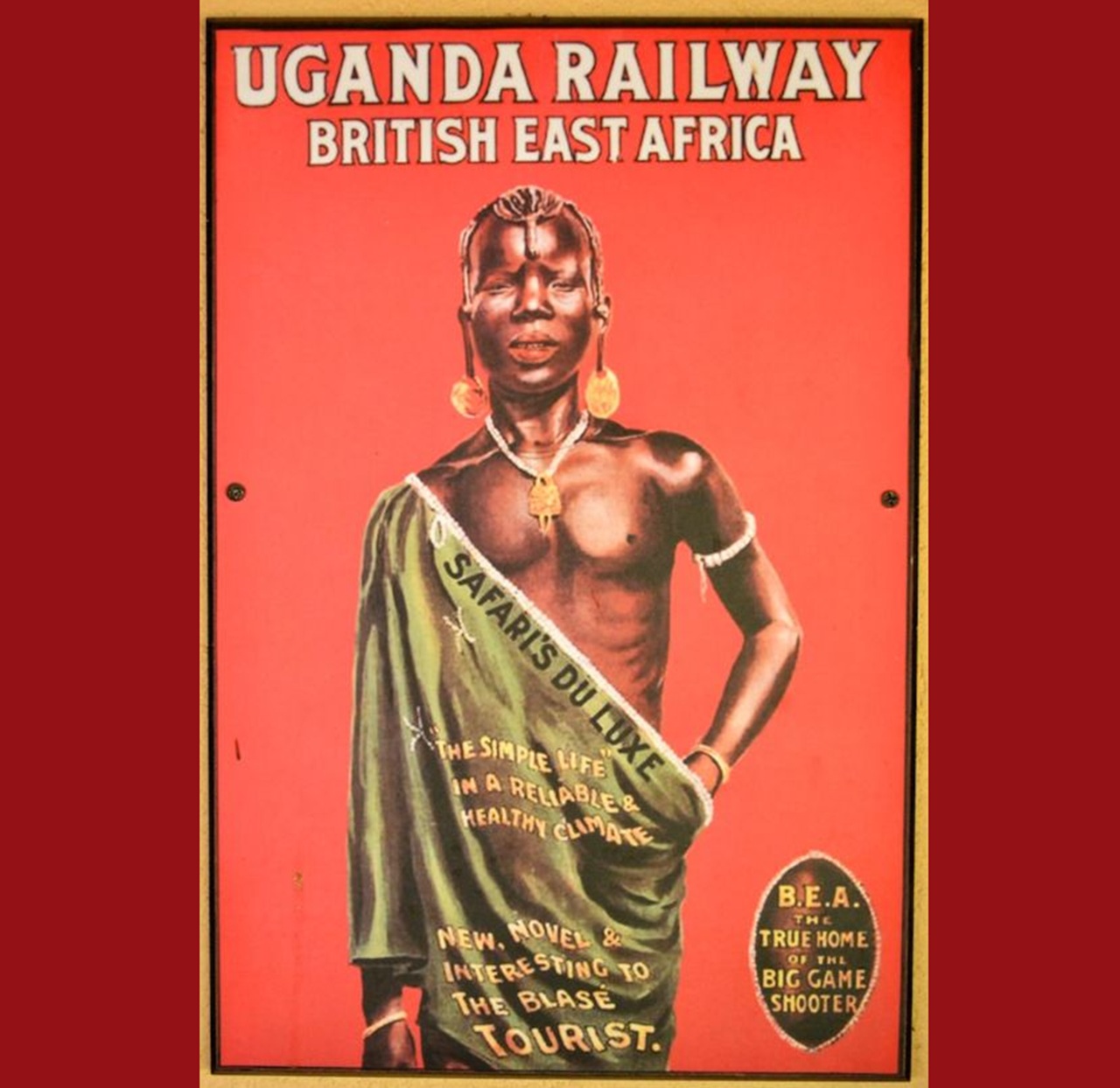

Nel pieno dello Scramble for Africa, la “zuffa per l’Africa” che vide le potenze europee contendersi territori e risorse del continente alla fine del XIX secolo, l’Inghilterra si assicurò l’Africa Orientale. Era un’epoca in cui la mappa veniva tracciata col righello, e gli interessi economici e strategici contavano più di ogni altra cosa. I britannici volevano consolidare il controllo sul suo dominio africano orientale, dove già esercitavano un’influenza politica, e renderlo accessibile attraverso una linea ferroviaria che partisse dalla costa dell’Oceano Indiano, quindi da Mombasa, attraversando terre allora ancora prive di una statualità definita. Da questo progetto scaturirono profonde trasformazioni, sul territorio come sulle popolazioni che lo abitavano. Trasformazioni figlie di sogni imperialisti e ambizioni colonialiste. E chi l’avrebbe mai detto che da quella ferrovia sarebbe nato un paese, un paese di nome Kenya.

Nel 1896 si decise di avviare la costruzione di una ferrovia lunga oltre 1.000 km. Il tratto avrebbe avrebbe dovuto superare ogni ostacolo naturale immaginabile. Dalla savana popolata da leoni ed elefanti, alle paludi malariche, passando per altopiani ventosi e perfino una scarpata di 2.700 metri nella Rift Valley. Un progetto talmente ambizioso da spingere alcuni parlamentari inglesi a definirlo, con sarcasmo, “una follia ferroviaria”. Da qui l’appellativo “Lunatic Express”.

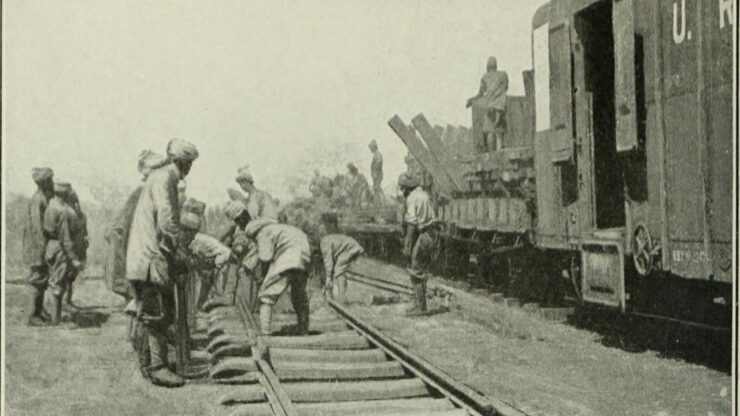

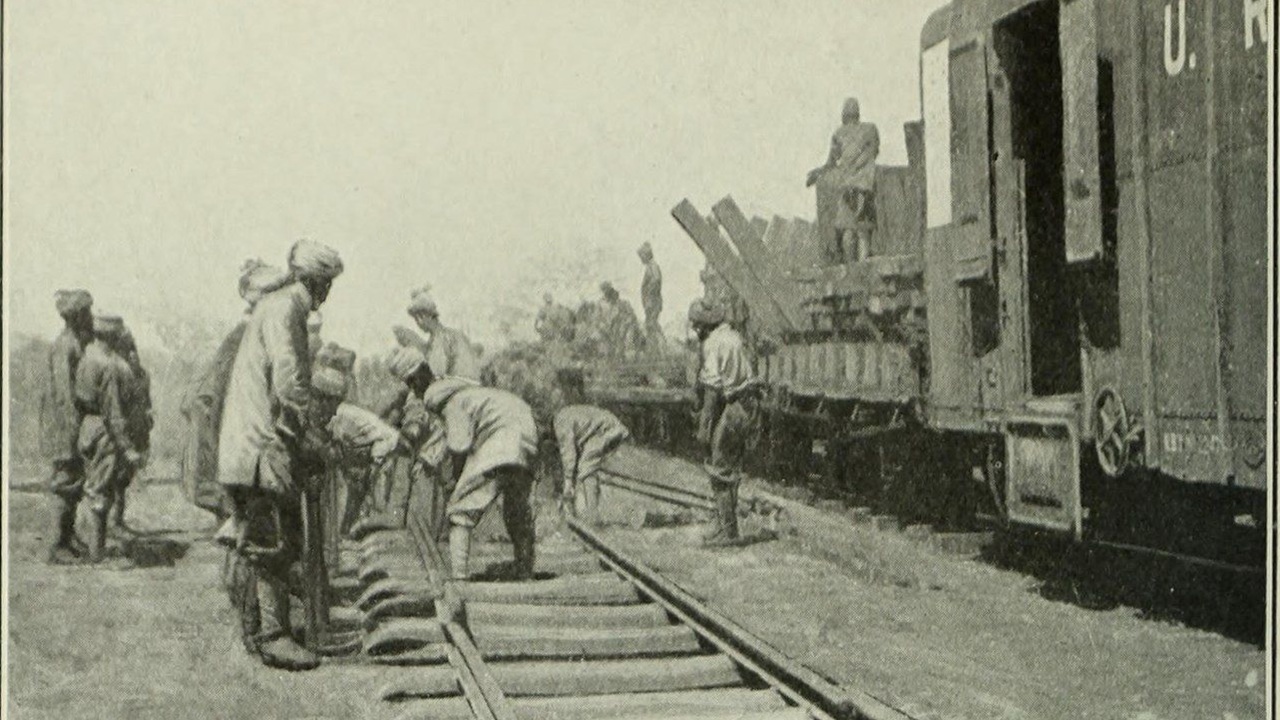

La costruzione della ferrovia fu una delle imprese più impegnative mai tentate dall’Impero britannico in Africa. Per realizzarla, Londra reclutò decine di migliaia di lavoratori provenienti dall’India, all’epoca già sotto controllo britannico. Le autorità coloniali scelsero questi braccianti per la loro esperienza nella costruzione di ferrovie in condizioni estreme. Condizioni che l’Africa orientale offriva.

Non dobbiamo considerare il passaggio della ferrovia solo come un’impresa tecnica. Infatti fu anche uno strumento di esproprio e, in un secondo momento, di ingegneria sociale. Le tribù che abitavano lungo il tracciato (Kikuyu, Taita, Masai, ecc.) dovettero abbandonare – sotto costrizione – le terre più fertili in favore di zone marginali, non altrettanto fruttuose.

Ci si ribellava, eccome, ma subito dopo veniva il tempo della spietata repressione inglese. Come accadde in vari villaggi lungo il percorso, rei di aver alzato la testa e protestato contro le ingerenze dei bianchi. A loro spettò la distruzione dei raccolti, l’uccisione del bestiame e moltissimi casi la deportazione della popolazione.

Nel cuore della Rift Valley, in un’area allora ancora selvaggia, gli ingegneri britannici stabilirono un campo di lavoro per superare un tratto particolarmente impervio. Quella base crebbe rapidamente, diventando un centro abitato stabile e infine una città: Nairobi. I britannici la dichiararono nel 1907 capitale della colonia dell’Africa Orientale.

Con l’espansione della ferrovia, anche il volto demografico del Kenya cambiò. Ai lavoratori indiani si aggiunsero mercanti, medici, religiosi e soldati provenienti dal subcontinente. Intere comunità indiane si radicarono lungo la linea ferroviaria. A Nairobi sorsero templi e quartieri specifici. Uno dei simboli di questa presenza è un tempio sikh a 170 km dalla capitale, inaugurato nel 1903. Tuttora è il più antico del continente africano.

La costruzione della Lunatic Express fu quindi, paradossalmente, una tragedia che generò un’identità. Mentre i britannici ne trassero vantaggi economici, la popolazione indigena subì spostamenti forzati, oppressione e perdita culturale. Tuttavia, la ferrovia divenne anche l’arteria che collegava per la prima volta territori, comunità e lingue diverse. Oggi, i discendenti degli operai indiani convivono e condividono la vita nazionale con gruppi storici come i Kikuyu e i Masai. Il Kenya moderno conta quarantaquattro tribù ufficialmente riconosciute, tra cui anche i discendenti di chi, a prezzo di enormi sacrifici, posò le rotaie che permisero la nascita del Paese.