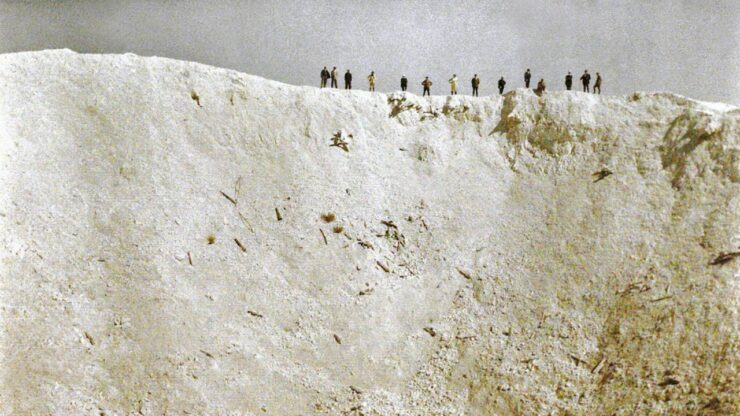

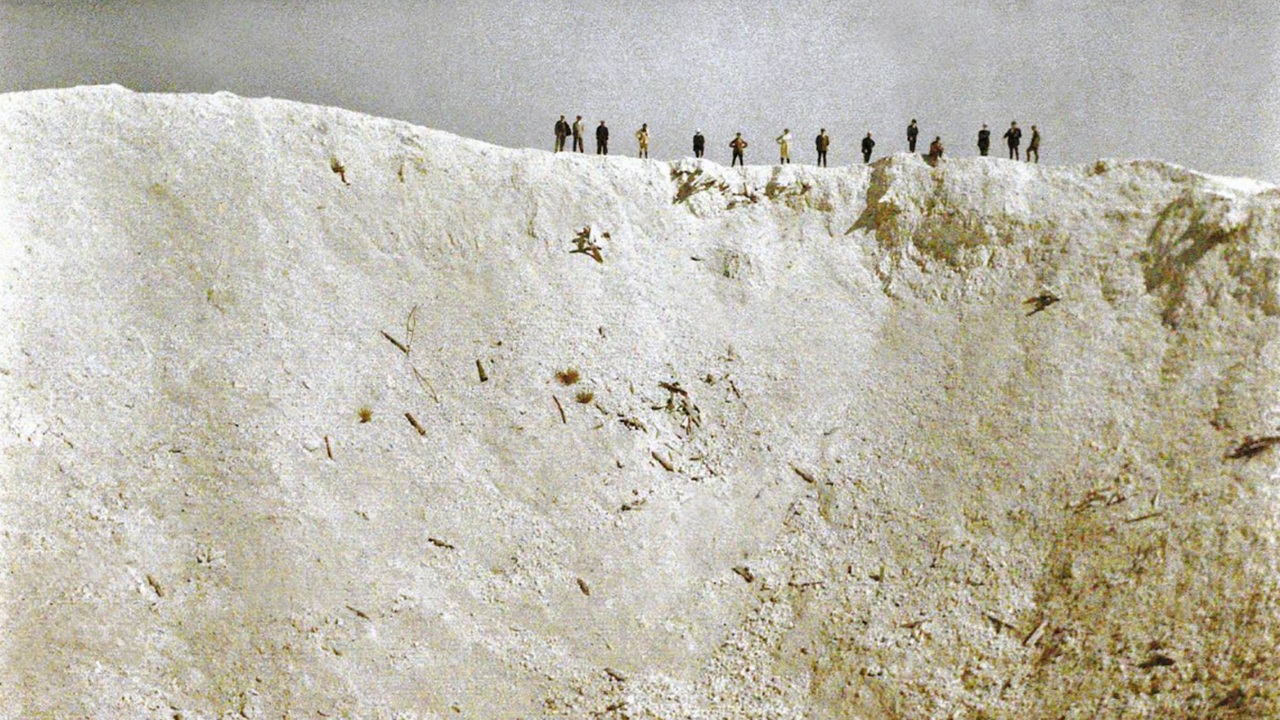

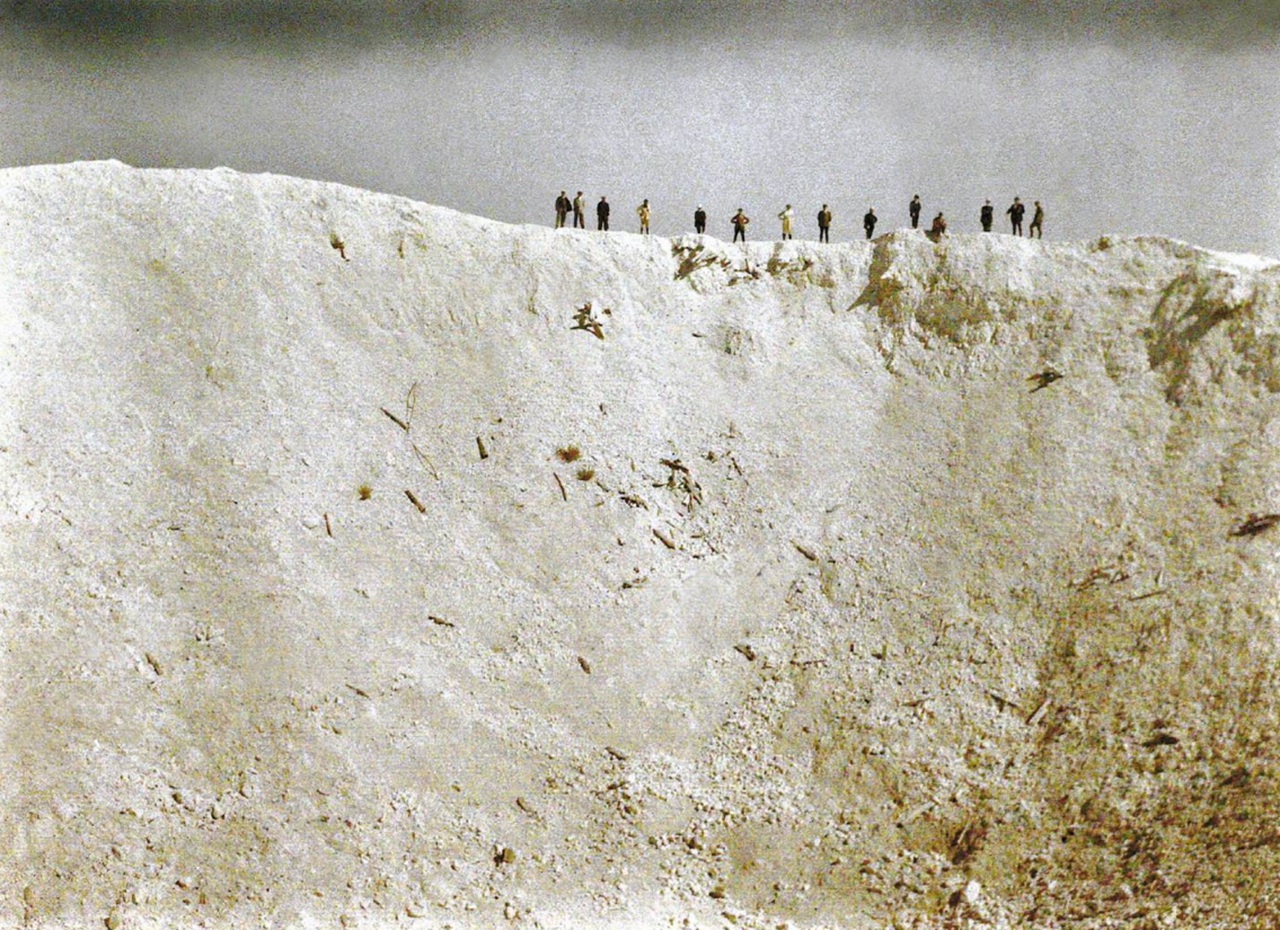

Fotografia di Fernand Cuville, Messines (Mesen in fiammingo), Fiandre occidentali, Belgio, giugno 1917. Un gruppo di soldati osservano inermi il cratere sottostante, profondo oltre 40 metri, causato dalla selvaggia detonazione di circa 21 tonnellate di esplosivo. L’esplosione servì a obliterare la prima linea difensiva tedesca, oltremodo fortificata, facendo salire il conteggio delle perdite per l’esercito del kaiser a 10.000 fra morti e feriti. Tutto questo per effetto di un’unica deflagrazione, una delle più spaventose mai generate dall’essere umano; non poteva che avere luogo in un contesto come quello della Prima guerra mondiale.

La fotografia è straordinaria nel suo riflettere la ferocia distruttiva umana, ma ci rimanda ad uno scenario storico ben delineato, che in questa sede è doveroso analizzare. È il Fronte Occidentale; dopo anni di affannosa e interminabile guerra di posizione lungo la linea franco-belga, l’Intesa cercava un modo per spezzare l’impasse delle trincee tedesche. Il settore delle Fiandre Occidentali, vicino al villaggio di Messines (in fiammingo Mesen, Belgio), divenne teatro di una delle più “spettacolari” operazioni di guerra sotterranea mai concepite.

A concepirla, quella diavoleria bellica, fu un maestro della strategia di guerra: Herbert Plumer, feldmaresciallo generale britannico. Incaricato personalmente dal Capo di Stato Maggiore Douglas Haig, Plumer pianificò un’azione su larga scala. Ordinò lo scavo di chilometri di gallerie sotto le postazioni tedesche situate sulle alture di Messines. L’obiettivo era uno ed uno soltanto: distruggere le linee nemiche dall’interno, o meglio, da sotto la pancia della terra.

Per diciotto mesi, unità di zappatori e minatori, composte anche da specialisti provenienti da Galles, Cornovaglia, Australia, Canada e Nuova Zelanda – i cosiddetti “Tunneling Corps” – lavorarono sotto terra. Spesso, anzi, spessissimo in condizioni a dir poco estreme. Si trattava di un’operazione segreta, faticosa e pericolosissima, sia per il rischio di crolli sia per l’attività di contro-minaggio tedesca.

Arriviamo dunque al 7 giugno 1917. Da oltre due settimane tuonano le artiglierie inglesi e tedesche; sono i bombardamenti di preparazione, causa diretta della maggior parte delle morti della Prima guerra mondiale. Alle 3:10 del mattino il fragore delle bocche di fuoco cessa. Il silenzio non significa il conseguimento dell’obiettivo tattico delle forze britanniche, ma il preludio per qualcosa che mai è stato visto prima, né nelle fangose Fiandre, né altrove nel mondo. Simultaneamente 24 gallerie sotterranee, strabordanti di tritolo, saltano all’aria in un’apoteosi distruttiva senza eguali.

La 3ª divisione bavarese, circa 10.000 uomini, sparisce come per magia. Del dispositivo di difesa tedesco non rimane che il ricordo, reso manifesto da un cratere insensatamente ampio. 116 metri di diametro per 45 di profondità. Dopo l’esplosione del 7 giugno il generale Plumer ebbe a dire: «Forse oggi non cambieremo la storia, ma sicuramente la geografia».

Il risultato fu apocalittico ed è giusto ricordarlo attraverso altre testimonianze. Innumerevoli fonti coeve sostengono come il boato si udì a oltre 200 km di distanza. Per intenderci, il tremolio nell’aria lo sentirono a Londra come a Dublino. L’immagine scattata da Fernand Cuville rappresenta non solo un documento visivo straordinario, ma anche una testimonianza emotiva del trauma bellico.

La dozzina di uomini in controluce è minuta dinnanzi al vuoto che si spalanca a pochi passi. Poi, scendendo con lo sguardo, si intravede una massa polverosa, biancastra, spoglia. Lì sotto, migliaia di uomini sono sepolti, letteralmente svaniti. L’immagine comunica un senso di smarrimento, almeno a mio parere. Come si può non sentirsi spaesati di fronte a cotanta desolazione? La scala del cratere annienta qualunque tipo di proporzione umana. L’uomo diventa un puntino sul bordo di una ferita terrestre di dimensioni storiche (l’esplosione di Messines è ancora oggi ricordata come una delle più potenti non nucleari mai registrate).

La fotografia del cratere di Messines è uno dei più intensi documenti visivi della Grande Guerra. Non c’è sangue, non ci sono arti mutilati e facce scavate dal dramma. Unica è la traccia, ed è quella fisica recata dell’annientamento.