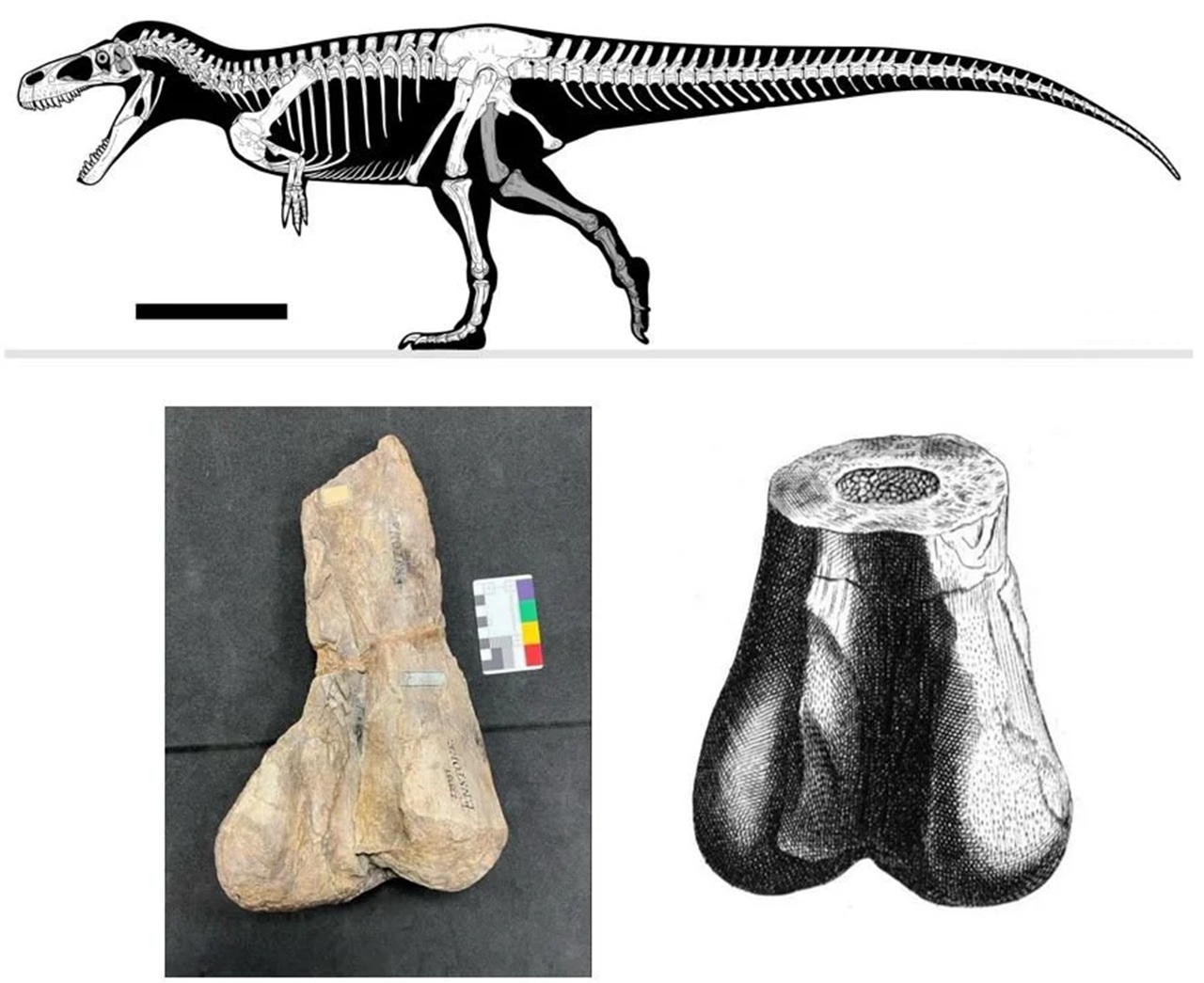

Mi ritengo un irriducibile appassionato delle “prime volte”. Amo gli albori di ogni argomento, invenzione, evento storico che si possa menzionare. Prima volta dell’essere umano sulla Luna (negazionisti non vi sento); prima fotografia della storia; primo esempio di scrittura, ecc. Data questa mia propensione, ho osato e mi sono chiesto: qual è stato il primo osso di dinosauro mai rinvenuto, almeno stando alla documentazione in nostro possesso? Alla domanda si risponde facilmente – il femore di un Megalosauro, nel 1677 – ma la curiosità del sottoscritto non si è limitata al più banale dei “chi, come, quando e perché”. Magari funzionassi così. Sono andato oltre e ho scoperto una chicca della storia moderna. Una perla narrativa di cui voglio parlarvi quest’oggi.

Ok, prendiamola alla lontana. Sappiamo che alla fine del XVII secolo la scienza naturale stava ancora cercando di definire i suoi confini e le sue metodologie. A quel tempo, un curioso ritrovamento avvenuto nell’Oxfordshire aprì un capitolo destinato a rimanere impresso nella storia della paleontologia.

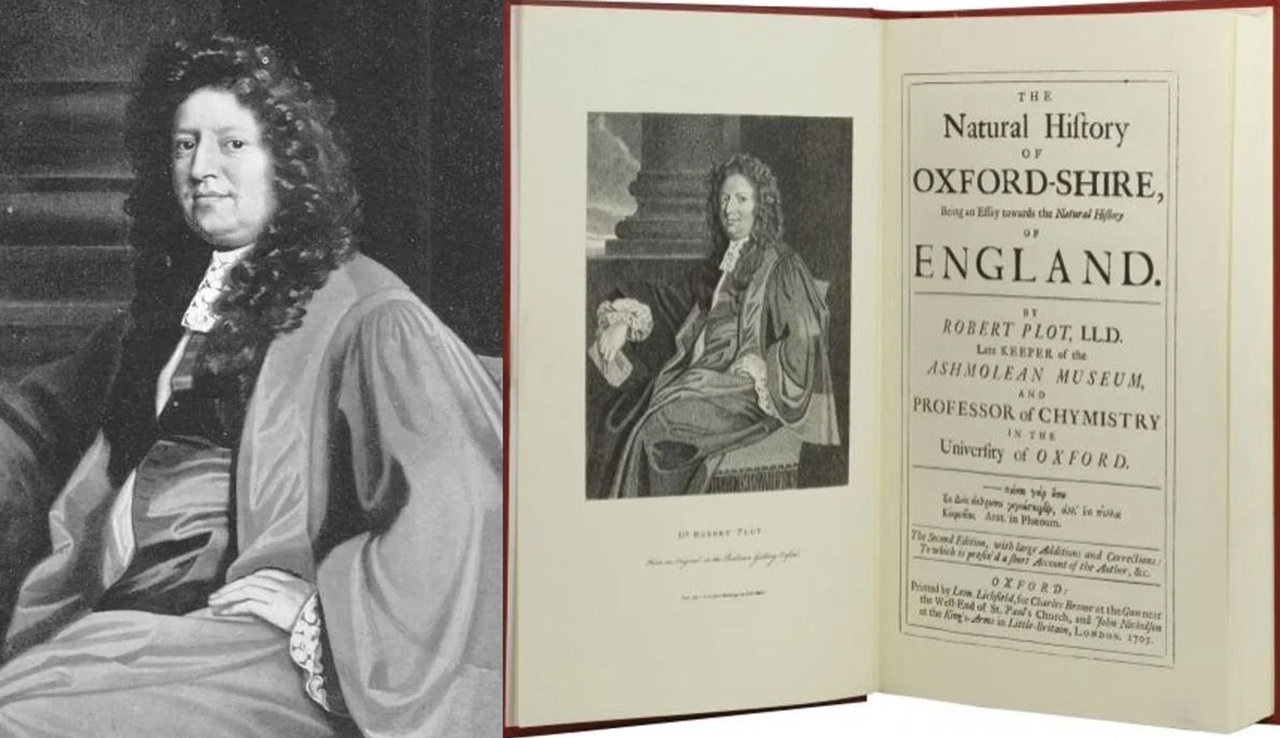

Protagonista di questa vicenda fu Robert Plot, nato nel 1640 e spirato nel 1696, naturalista, antiquario e primo curatore dell’Ashmolean Museum di Oxford, nonché professore di “chimica” presso l’università della città. La sua fama si deve in parte alla pubblicazione di un’opera dal titolo The Natural History of Oxford-shire (datata 1677). In pratica un volume in cui raccolse stranezze geologiche e naturalistiche osservate nelle campagne della contea.

Ci sia chiara una cosa però, ossia che ancora nella parte centrale del Seicento la nozione di fossile come resto di un organismo del passato non era ancora del tutto chiara. Molti studiosi pensavano che si trattasse di formazioni spontanee della materia, generate da misteriose “virtù plastiche” insite nella terra. Una cosa molto fumosa, come vi sarà parso di capire. In questo contesto culturale si inserisce il racconto di Plot su un grande osso incompleto, donatogli da Sir Thomas Pennyston e proveniente da una cava della parrocchia di Cornwell, nell’Oxfordshire.

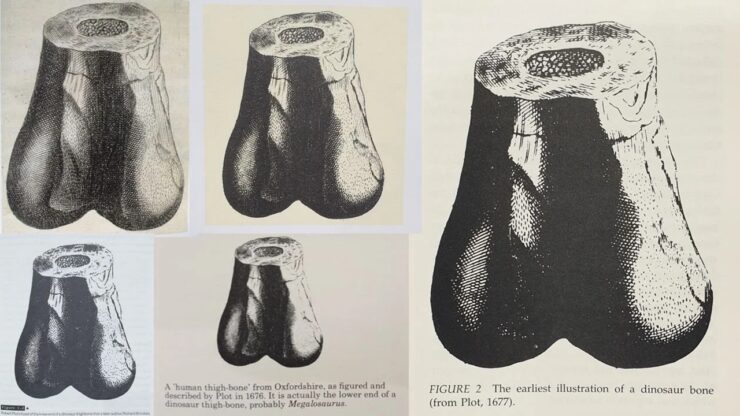

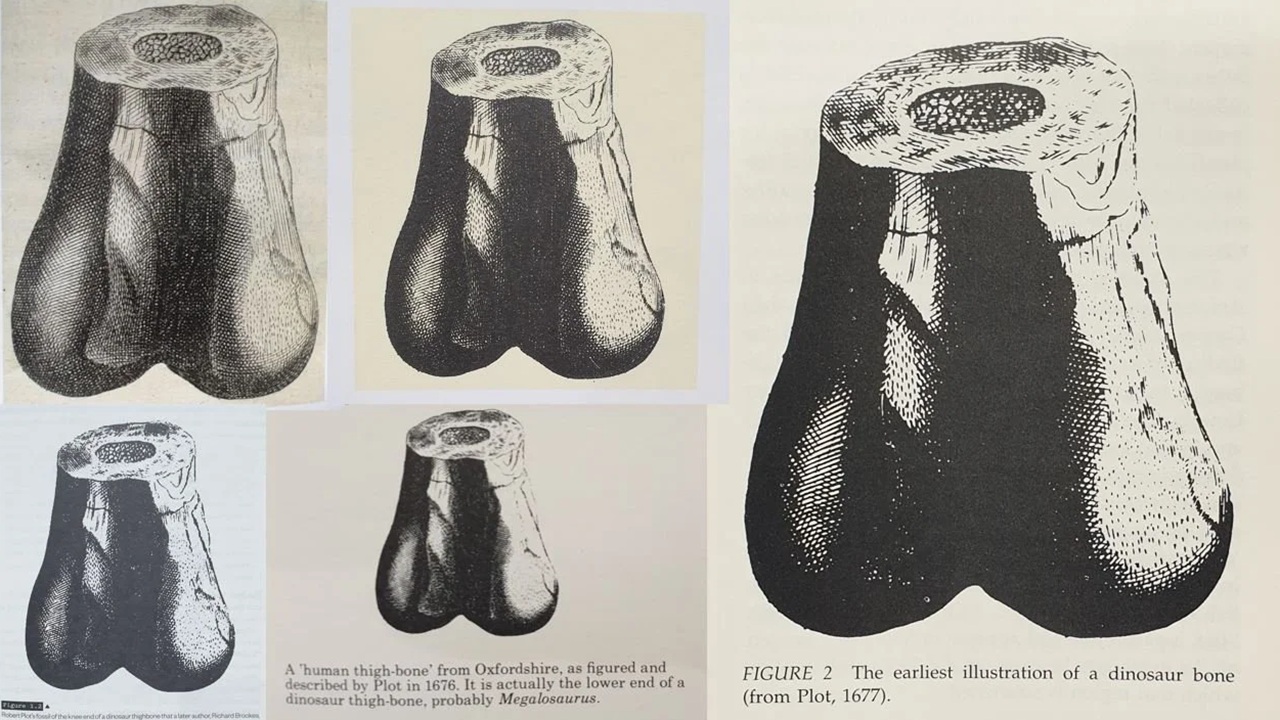

Osservandolo attentamente, Plot ebbe l’intuizione di riconoscerne la forma. Doveva trattarsi, secondo lui, dell’estremità distale di un femore. Fra l’altro molto simile a quello umano o a quello di qualche grande animale. Il problema era che le dimensioni superavano nettamente quelle di cavalli e buoi.

Mh, proprio un bel problema interpretativo. Sapete come ne uscì il caro buon vecchio Plot? Ipotizzò inizialmente che potesse appartenere a un elefante. Ma pachidermi nella Terra d’Albione non è che se ne vedessero tanti, allora come nel passato più remoto. Pensò quindi che a introdurlo furono i Romani. Ma Plot era uno scienziato, e come tale viveva di curiosità e prudenza. Riuscì a confrontare l’osso di Cornwell con veri resti di elefante, notando subito che le proporzioni non coincidevano affatto.

A quel punto, la spiegazione a cui approdò fu sorprendente – almeno ai nostri occhi, ma comprensibile se calata nel clima del tempo. L’osso doveva appartenere a un gigante umano. Oh, più chiaro di così si muore. Nel suo libro, infatti, Plot dedica ampie pagine a riferimenti antiquari e leggendari su uomini e donne giganteschi, alcuni dei quali sarebbero stati alti fino a 5 metri. Un’interpretazione che oggi appare ingenua, ma che riflette perfettamente la mentalità seicentesca, dove le testimonianze bibliche e mitologiche erano ancora parte integrante delle spiegazioni scientifiche. In buona pace della rivoluzione scientifica, che pure avanzava e permetteva grandi conquiste del sapere.

La storia dell’osso non si fermò lì. Nel 1763, quasi un secolo dopo, venne ripresa da Richard Brookes, che nel quinto volume della sua A New and Accurate System of Natural History tornò a illustrare il reperto. La sua tavola lo etichettava in modo enigmatico come Scrotum Humanum. Non è chiaro perché. Nel testo Brookes continuava a descriverlo come parte di un femore, ma nell’illustrazione compariva quella dicitura curiosa e fuorviante. Mistero nel mistero. E comunque di Megalosauro ancora non si parlava.

Col tempo, questa etichetta si trasformò in una sorta di mito storiografico. Alcuni paleontologi del Novecento, come Beverley Halstead, arrivarono a sostenere che Scrotum humanum potesse essere considerato il primo nome scientifico attribuito a un dinosauro, antecedente persino alla denominazione ufficiale di Megalosaurus bucklandii (Megalosauro di Buckland).

Ne nacquero dibattiti e perfino proposte di petizioni all’ICZN (Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica), per impedire che quel nome bizzarro avesse dignità formale. Alla fine, gli studiosi hanno chiarito che si trattava solo di un’etichetta descrittiva, affiancata ad altre annotazioni del volume, e non di un vero tentativo di classificazione binomiale.

Oggi sappiamo che l’osso di Cornwell (noto anche come osso di Plot) proveniva con tutta probabilità dai calcari giurassici dell’Oxfordshire. Si dà altresì per assodato come fosse part parte dello scheletro di un grande dinosauro carnivoro, forse proprio un Megalosauro, il primo dinosauro mai descritto ufficialmente nella letteratura scientifica moderna. Ma all’epoca di Plot, il termine “dinosauro” non esisteva ancora. Eh no, ci sarebbero voluti quasi due secoli prima che Richard Owen, nel 1842, coniasse la parola che avrebbe dato forma a un intero campo della scienza.

Così, quello che per Plot fu la prova dell’esistenza di giganti, e per Brookes un enigma tra anatomia e ironia, si rivelò invece essere una delle prime testimonianze documentate di un dinosauro, nella fattispecie di un Megalosauro. Una vicenda che mostra come la scienza non proceda per linee rette, ma per tentativi, errori e reinterpretazioni, con reperti che da curiosità leggendarie si trasformano, col tempo, in tasselli fondamentali della conoscenza scientifica. E tutto perché mi sono chiesto quale fosse la “prima volta” per un fossile dinosauro all’interno della nostra storia…