Nel 338 a.C., con la schiacciante vittoria di Filippo II di Macedonia a Cheronea, molti ritennero che la libertà dei Greci fosse morta per sempre. Da quel momento in avanti, le poleis non furono più arbitre del proprio destino, ma pedine nella grande scacchiera della politica macedone. Alessandro Magno, erede di Filippo, non conquistò tanto la Grecia quanto la piegò a una supremazia inevitabile, mantenendo l’ordine con una serie di atti esemplari: la sconfitta congiunta di Atene e Tebe nel 338, la distruzione totale di Tebe nel 335, la repressione dei tentativi spartani di ribellione nel 331. La successiva guerra lamìaca (323-322 a.C.) vide dunque un’alleanza delle poleis greche, guidata da Atene, combattere per liberare la Grecia dal giogo macedone. Per alcuni mesi, il destino delle città-stato elleniche rimase in bilico, mentre una serie di battaglie serrate infuriavano per terra e per mare.

Alessandro Magno e suo padre Filippo II non conquistarono la Grecia, ma la dominarono. Gli atti di repressione precedentemente citati servivano a garantire una certa tranquillità ad Occidente mentre ad Oriente il più grande conquistatore della storia penetrava nella Persia degli Achemenidi. Data l’assenza di re Alessandro, a detenere le redini del potere in Grecia fu un reggente, il fidato luogotenente Antipatro. Rimase in carica fino alla morte del suo sovrano e allo scoppio della guerra lamìaca.

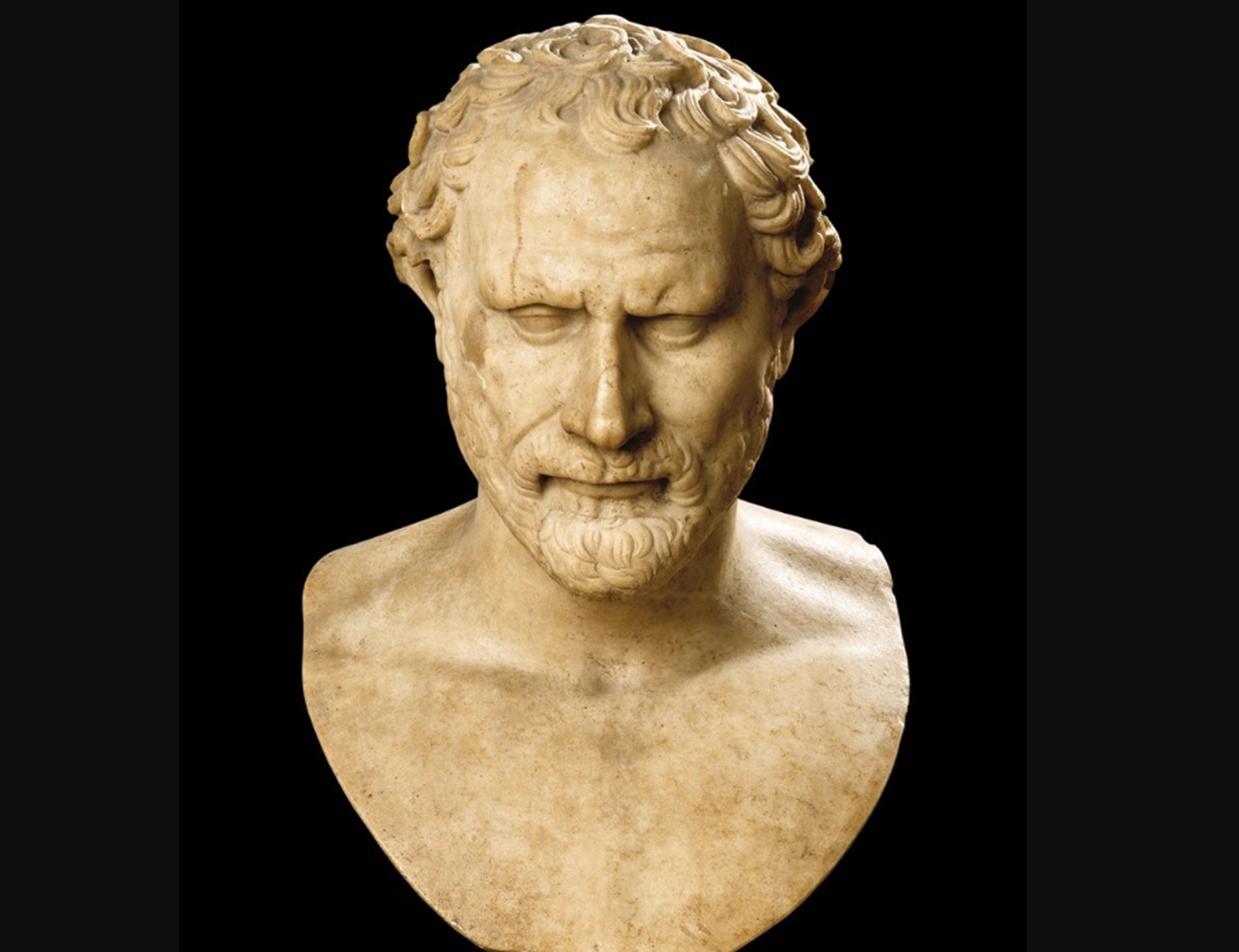

Prime avvisaglie di un’imminente crisi si registrarono già nel 324 a.C. In quell’anno giunse ad Atene un personaggio che divenne simbolo della precarietà dell’equilibrio macedone: Arpalo, già amico e tesoriere di Alessandro, fuggito dall’Asia con un tesoro immenso e un seguito di mercenari. Accogliere il fuggitivo avrebbe significato guerra aperta con la Macedonia; cacciarlo, rinunciare a un’occasione unica. Demostene, il più irriducibile avversario dell’egemonia macedone, preferì la prudenza e invitò i concittadini a non compromettersi. Arpalo fu respinto, ma il denaro che lasciò dietro di sé finì ugualmente a ingrassare le casse ateniesi, usato in segreto per assoldare mercenari. La pace, sebbene salva, era stata incrinata.

Un anno più tardi, Alessandro destabilizzò ulteriormente la Grecia con il decreto degli esuli (324 a.C.), imponendo alle città di riaccogliere i cittadini espulsi nei decenni precedenti. Il provvedimento, che coinvolse circa 20.000 esuli, si tradusse in un colpo diretto alle autonomie locali, infatti intere comunità rientravano con il sostegno del re, che così si garantiva un vasto gruppo di alleati riconoscenti. Per alcune poleis il decreto toccava nervi scoperti: gli Etoli avrebbero dovuto restituire Eniadi, conquistata tempo addietro, mentre Atene avrebbe perso Samo, ultimo frammento del suo impero egeo. Il decreto, dunque, offrì il movente politico per una futura ribellione.

Quindi c’era il movente; mancava tuttavia la miccia d’innesco. A questo ci pensò il caso, che si rese manifesto nell’estate del 323 a.C. Da Oriente giunse la notizia che cambiò per sempre il mondo antico: Alessandro III di Macedonia si era spento a Babilonia. Fu il segnale che gli Ateniesi e i loro alleati attendevano.

Sfruttando denaro, mercenari e il malcontento generale, Atene assunse il ruolo di guida. Il generale Leostene, forte di un esercito ben organizzato, intensificò il reclutamento e raccolse consensi in tutta la Grecia. Persino Demostene, sebbene ancora in esilio, percorse le città greche arringando le folle e stringendo nuove alleanze.

Accanto ad Atene si schierarono gli Etoli, i Tessali e molte altre comunità che vedevano nell’occasione l’ultima possibilità di liberarsi dal giogo macedone. Atene era pronta: sotto la gestione finanziaria di Licurgo, la città aveva ricostruito la propria flotta e riorganizzato l’addestramento militare. Nel 323 disponeva di circa 400 triremi e 50 quadriremi, una forza navale di tutto rispetto, benché non più sostenuta da una tradizione marinara viva come nel V secolo a.C.

È la storiografia moderna a chiamare quel conflitto “guerra lamìaca” – da Lamia, città della Grecia centrale dove si avvenne il primo scontro decisivo fra le parti – ma gli autori greci che ci parlano della vicenda – soprattutto Diodoro e Plutarco, che pure mantengono un tono obiettivo – chiamarono quel grande evento “guerra ellenica”. La lotta per la libertà di tutti gli Elleni.

All’inizio le cose andarono sorprendentemente bene. Leostene sconfisse i Beoti, che si erano rifiutati di aderire all’alleanza, e marciò verso nord. Qui ottenne un successo inatteso: la cavalleria tessala, storicamente fedele alla Macedonia, passò dalla parte dei Greci. Forte di questo apporto decisivo, Leostene affrontò Antipatro, lo sconfisse e lo costrinse a rifugiarsi all’interno delle mura di Lamia. Per qualche mese il destino della Grecia sembrò sospeso. Antipatro, assediato e in netta inferiorità numerica, attese rinforzi dall’Asia. Se i Greci avessero spezzato la resistenza di Lamia, la Macedonia sarebbe stata ridotta all’impotenza proprio nel momento in cui i successori di Alessandro iniziavano a combattersi tra loro.

Ma la fortuna non arrise a lungo. Durante uno scontro esterno, Leostene cadde, privando i Greci del loro comandante più carismatico. Al suo posto subentrarono Antifilo e il tessalo Menone, ma la macchina dell’alleanza cominciò a mostrare le sue crepe. Molti contingenti cittadini si ritirarono per occuparsi di faccende locali; gli Etoli dovettero fronteggiare minacce sul proprio territorio, e la disciplina dell’esercito vacillò. Nel frattempo, le sconfitte ateniesi in mare compromettevano la strategia complessiva. La flotta, che forse cercava di bloccare i rinforzi macedoni nell’Ellesponto, subì rovesci a catena, culminati con la sconfitta ad Amorgo. Sebbene le perdite non fossero devastanti, la superiorità navale di Atene era ormai un ricordo.

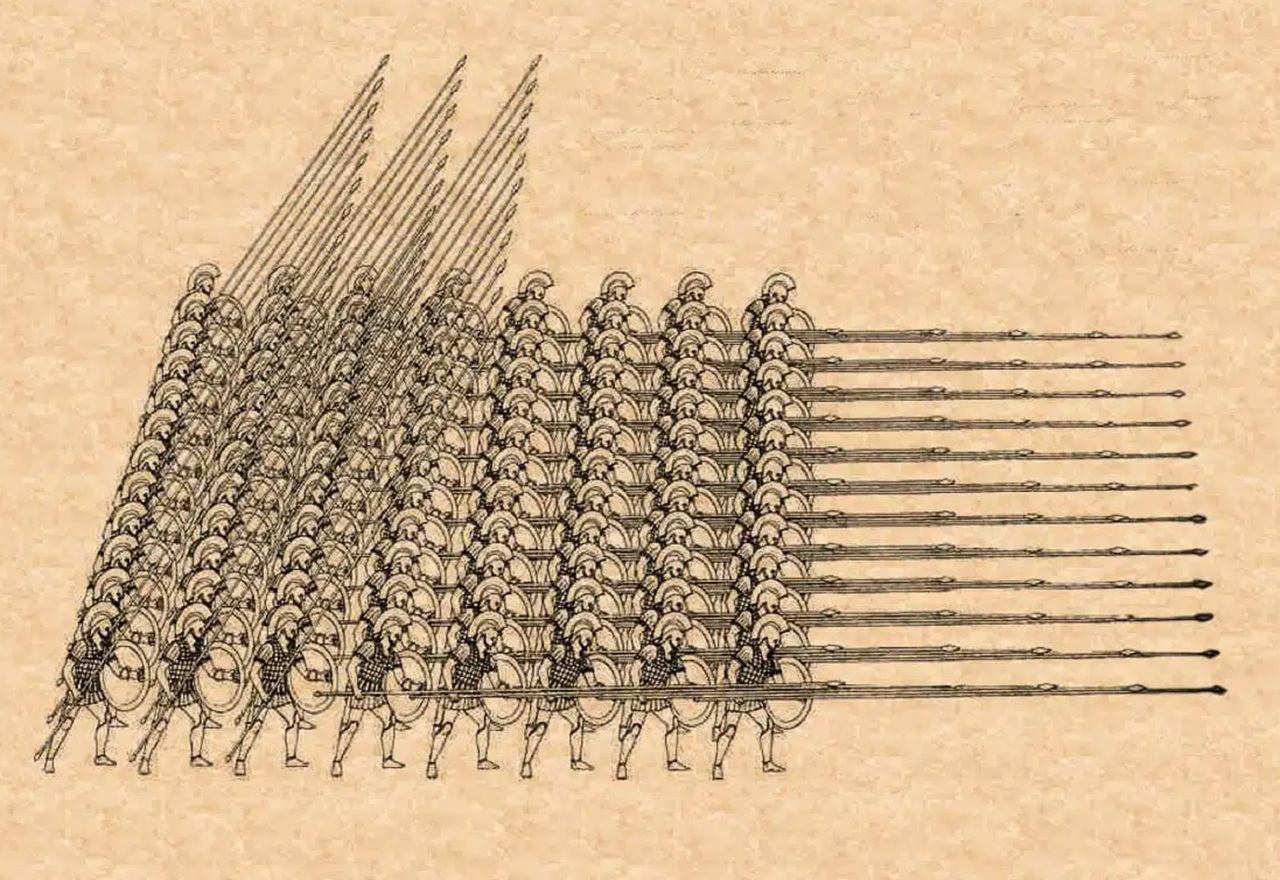

La situazione precipitò nel 322, quando in Grecia giunsero due figure di primo piano: Leonnato, che cadde eroicamente combattendo contro i Greci, e soprattutto Cratero, comandante di élite e reduce dalle campagne di Alessandro. Unendosi ad Antipatro, Cratero mise in campo un esercito di circa 40.000 fanti e 5.000 cavalieri, molti dei quali veterani dell’Asia, abituati a combattere contro Persiani e Indiani. Al confronto, l’esercito ellenico poteva schierare non più di 25.000 fanti e 3.500 cavalieri.

Lo scontro decisivo ebbe luogo presso Crannone, in Tessaglia. In un primo momento, la cavalleria tessala parve ribaltare le sorti della battaglia, mettendo in difficoltà i Macedoni. Ma la falange, superiore per numero e qualità, schiacciò lentamente la fanteria greca, costringendola alla ritirata.

Le perdite non furono enormi (500 Greci contro 130 Macedoni, stando a quello che racconta Diodoro), ma la battaglia segnò la fine delle speranze. La coesione dell’alleanza si sgretolò. Antipatro e Cratero rifiutarono di trattare con i Greci nel loro insieme, imponendo trattative separate con ciascuna polis. In breve, la coalizione si dissolse.

Atene fu costretta alla resa. Una guarnigione macedone occupò il Pireo, ponendo fine all’autonomia navale della città. I leader antimacedoni furono perseguitati: Demostene, vedendosi braccato, si avvelenò per non cadere nelle mani di Antipatro. Ancora più devastante fu il colpo politico. Atene vide la propria democrazia ridotta a un’oligarchia censitaria, con il diritto di voto riservato ai più ricchi. La guerra lamìaca non fu dunque soltanto una sconfitta militare, ma il tramonto definitivo della libertà politica greca. Dopo secoli in cui le poleis avevano creduto di essere padrone del proprio destino, esse si ritrovarono ridotte a pedine nel grande gioco dei regni ellenistici.