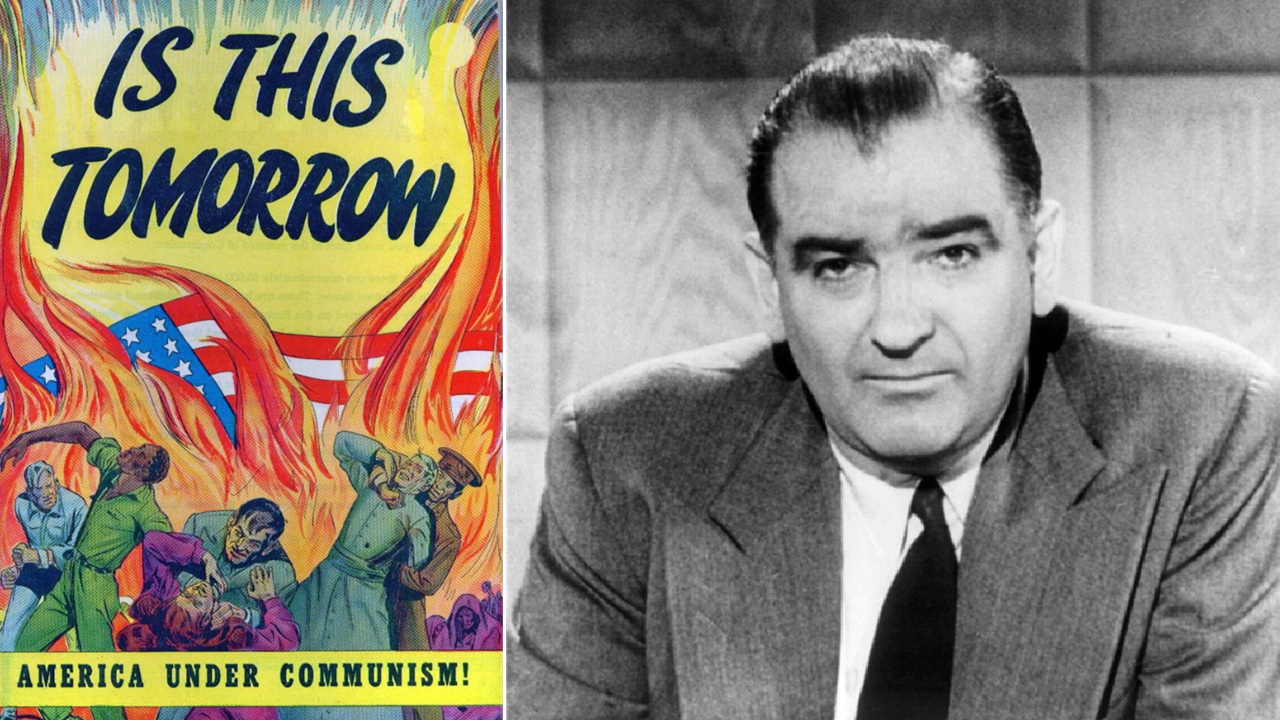

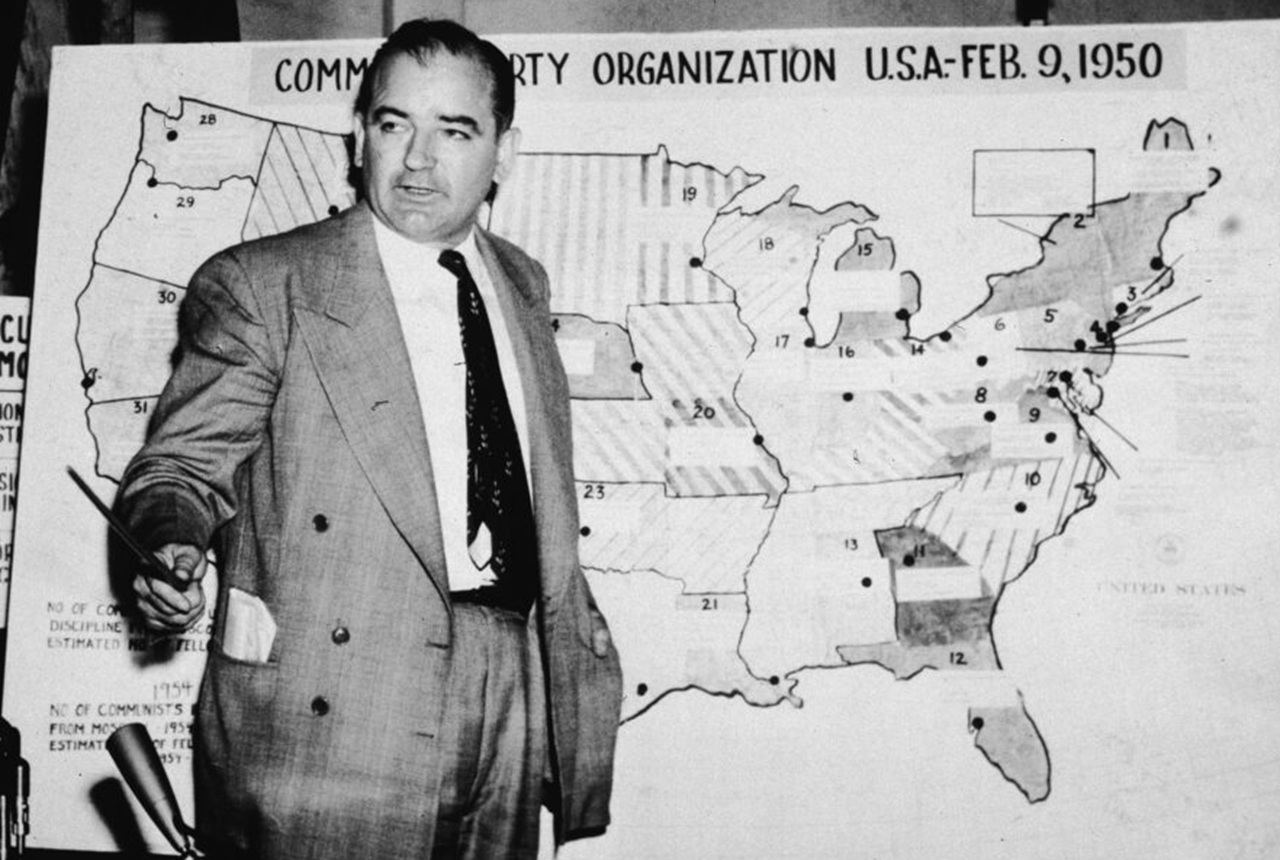

Era il 9 febbraio 1950 quando al Women’s Republican Club di Wheeling, in West Virginia, andò in scena una convention politica destinata a segnare una specifica stagione politica, oltre che storica, del secondo Novecento. Dalla bocca di un uomo di mezza età, il quale già da tre anni si fregiava del titolo di senatore e occupava un seggio al Congresso degli Stati Uniti d’America, uscirono parole di fuoco, rivolte tanto al popolo statunitense, quanto ad un nemico interno identificato solo ideologicamente, quasi mai con nettezza d’informazione e criterio d’accusa. Quell’uomo si chiamava Joseph Raymond McCarthy, e in un certo senso i suoi impetuosi avvertimenti avrebbero mutato la percezione politica, oltre che identitaria, di un intero Paese prima, di una corrente di pensiero globale dopo. Così prendeva piede la storia del Maccartismo.

Con quel discorso, il repubblicano Joseph McCarthy fece esplodere una bomba. Anzitutto, egli si presentò come il paladino della lotta contro un presunto complotto comunista che avrebbe infiltrato persino il cuore delle istituzioni americane. Una volta definiti i confini della lotta culturale e politica, ed essendosi schierato dalla “giusta” parte, McCarthy si rese conto di aver toccato le “giuste” corde, di aver instillato nell’animo di molti i timori per un nemico subdolo e squallido. La demonizzazione del diverso trovava terreno fertile in quella vasta nazione, già scossa dall’inizio della Guerra fredda, dalla vittoria di Mao in Cina e dall’atomica sovietica che aveva spezzato il monopolio nucleare statunitense.

Eppure mi sento in obbligo di dire una cosa: McCarthy non inventò l’anticomunismo. L’atteggiamento di avversione ad ogni corrente politica della sinistra radicale negli Stati Uniti aveva radici lontane (e ben piantate). Basti pensare alla “Red Scare” (“Terrore Rosso”) del 1917-1920.

Semmai, il senatore repubblicano seppe trasformarlo in un’arma politica, alimentando un clima di paranoia che mise in conflitto sicurezza nazionale e libertà individuali. Attraverso audizioni e indagini condotte dal Senate Committee on Government Operations, il senatore impose una vera e propria “caccia alle streghe”, colpendo dipendenti federali, militari, intellettuali, accademici, giornalisti e personalità dello spettacolo. Il tutto con il beneplacito dell’amministrazione Truman (1945-1953).

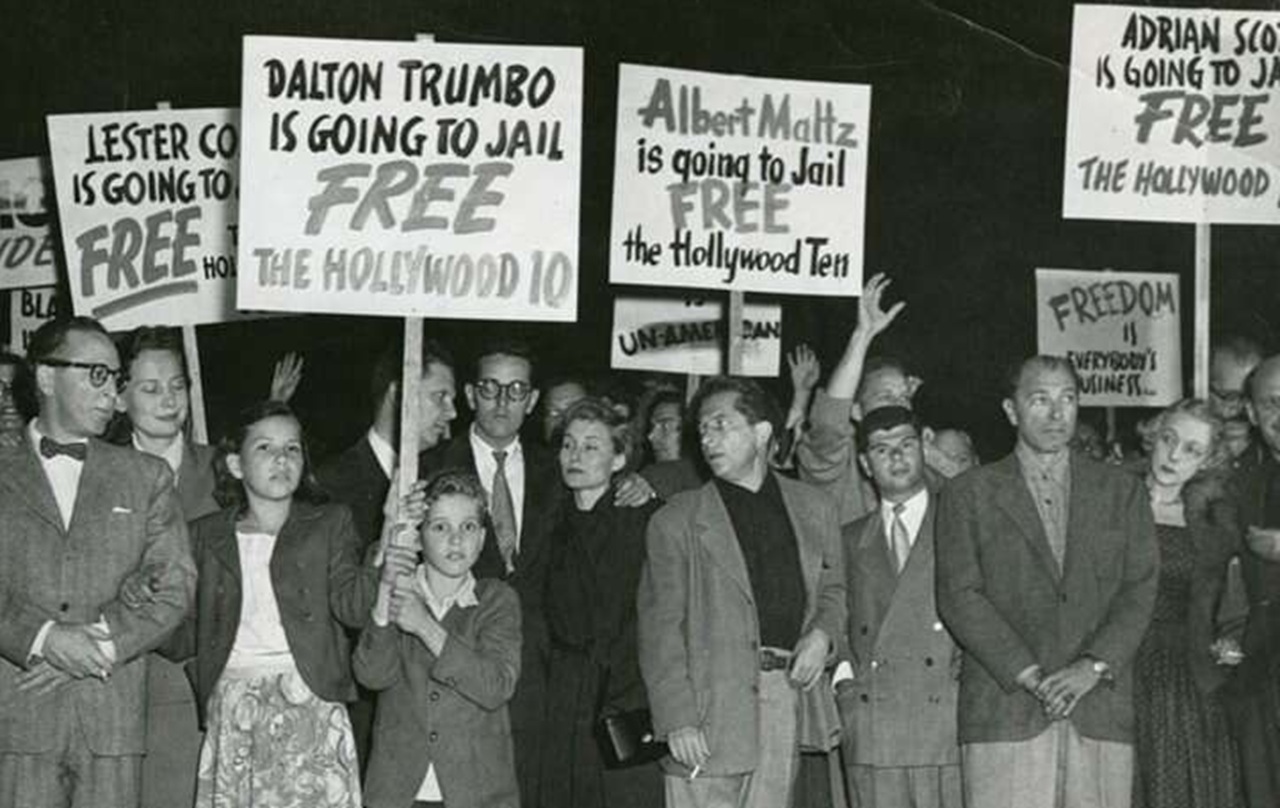

L’azione della Commissione per le attività antiamericane e le famigerate liste nere di Hollywood produssero esclusioni, licenziamenti, carriere stroncate. Allontanamenti che fecero un gran trambusto, poiché coinvolsero personaggi pubblici e riconoscibili. Due casi noti ai più: Charlie Chaplin, osteggiato e costretto a trasferirsi in Europa, o quello di J. Robert Oppenheimer, privato del nulla osta di sicurezza. Ma i nomi furono tanti altri oltre a questi (Bertolt Brecht, Orson Welles, Dalton Trumbo, ecc.).

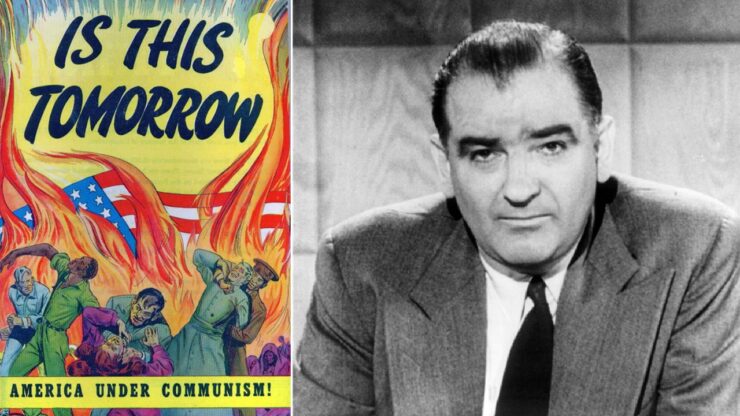

Analizziamo per un secondo la retorica del Maccartismo, poiché è attraverso essa che si comprendono davvero i suoi successi più stravolgenti. Se ascoltate un discorso di McCarthy – o di uno dei suoi accoliti – si noteranno diverse cose. Prima di tutto, era un’oratoria che si alimentava di una terminologia apocalittica e manichea. Che presentava il comunismo non solo come un avversario politico, ma come una minaccia morale e religiosa. In questo clima, bastava un sospetto o un’accusa, spesso senza prove, per compromettere la vita di un individuo. La paura del nemico interno dilagò e si tradusse in un controllo ossessivo della fedeltà politica e ideologica dei cittadini.

L’anticomunismo di buona parte della classe dirigente a stelle strisce combaciò con la medesima propensione ideologica cara alla maggioranza del ceto medio. Un connubio che, se ci pensate in fondo, generò un’oppressione delle libertà individuali proprio nel Paese dove queste – almeno secondo la teoria – dovevano trovare maggior difesa.

Ma se fosse stata una comunione di intenti politici fra élite e borghesia, il Maccartismo non avrebbe sperimentato quella rapida ascesa. Ciò che davvero fece la differenza fu l’assecondamento del sistema mediatico. La stampa, anche quella dalla larga tiratura, assoggettò le prime pagine ai discorsi incendiari di McCarthy o di chi per lui. Poi ci si mise la guerra di Corea (1950-1953), capace di polarizzare una situazione già di per sé fortemente orientata.

La parabola di McCarthy fu rapida quanto il suo trionfo. Le sue accuse finirono per colpire figure di grande prestigio, come l’ex Segretario di Stato George Marshall e persino l’esercito, spingendo l’opinione pubblica a dubitare della sua credibilità. Anche perché la lotta non era più solo contro il comunismo in America, ma contro tutti gli orientamenti che si fossero banalmente differenziati dalla destra. Quindi si fece di tutta l’erba un fascio e anche il democratico, nella sua “ordinaria” sopravvivenza politica, assunse i connotati di una spia sovietica. Un po’ esagerato…

Le audizioni trasmesse in televisione nel 1954 mostrarono a milioni di americani un uomo aggressivo, arrogante, incapace di suffragare le proprie accuse. L’immagine del paladino dell’anticomunismo si sgretolò e lo stesso Partito Repubblicano, sotto la presidenza Eisenhower, prese le distanze. In dicembre, il Senato approvò una mozione di censura che ne sancì la caduta.

McCarthy morì pochi anni dopo, nel 1957, a soli quarantotto anni, debilitato dall’alcol e ormai emarginato. Con lui tramontava il Maccartismo, ma non la sua eredità. La stagione della “caccia alle streghe” (prendendo in prestito la metafora di Salem magistralmente adattata dal drammaturgo Arthur Miller) lasciò profonde cicatrici nella società americana, mostrando quanto anche in una democrazia solida potesse radicarsi la paura e quanto fragile fosse l’equilibrio tra sicurezza collettiva e libertà individuale.