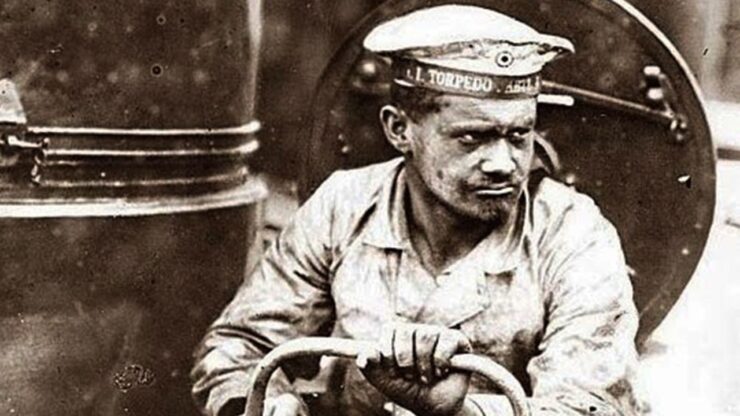

Fotografia del Bundesarchiv, località sconosciuta, 1916. Guardatela bene, osservatela attentamente, nelle sue pieghe così come nelle sue rughe, perché questa era la faccia di chi trascorreva settimane, se non addirittura mesi, all’interno di un aggroviglio apparentemente confusionario di metallo, ferro, fili, manopole e tubi; una creatura dell’ingegneria novecentesca che nella Germania guglielmina chiamavano Großes Torpedoboot, ma che noi ci riserviamo il “lusso” di definire semplicemente “torpediniera”. Al suo interno la vita non era semplice, affatto. La faccia di questo mozzo, platealmente imbronciata, non avrebbe bisogno di commenti. Appunto, usiamo il condizionale.

Le torpediniere della Kaiserliche Marine rappresentavano allora l’apice tecnico della guerra navale. Strumenti di distruzione temuti e rispettati, vero, come è vero che fossero – né più, né meno – prigioni galleggianti. Una pattuglia poteva durare da tre settimane fino a sei mesi, e in tutto questo tempo i marinai non avevano la possibilità di lavarsi, radersi o cambiarsi con regolarità. Lo spazio vitale era minimo, l’aria pesante di umidità e di fumo, e ogni centimetro del battello era sfruttato per l’equipaggiamento o per i siluri, riducendo al minimo le aree destinate al riposo.

Il personale era diviso in due grandi categorie: gli specialisti, come radiotelegrafisti, meccanici e siluranti, e i marinai semplici, incaricati dei compiti più faticosi. E allora diamo un nome a questi compiti. Dal caricamento dei siluri alla guardia sul ponte, fino alla pulizia generale: ecco cosa spettava ad un mozzo come quello che vediamo in foto.

I turni di lavoro erano organizzati rigidamente: otto ore di sonno, otto di servizio e otto per attività varie o manutenzione. Gli specialisti, invece, alternavano turni di quattro o sei ore, soprattutto nelle fasi notturne.

Durante le missioni di pattugliamento, il Mare del Nord e l’Atlantico offrivano condizioni climatiche durissime. Onde gelide travolgevano la torre di comando, bagnando completamente l’equipaggio di guardia. Venivano forniti impermeabili speciali, ma non bastavano. Gli uomini restavano costantemente umidi, senza modo di asciugarsi. Per evitare di essere “catturati” dal mare, i marinai si assicuravano al ponte con cavi di sicurezza. Spesso non bastava…

L’abitabilità era l’ultimo dei pensieri dell’ingegneria navale tedesca. L’acqua dolce era così preziosa che veniva riservata quasi interamente al bere. Capitava (e ci sono resoconti ufficiali in tal senso) di riempire uno dei serbatoi di carburante per aumentare l’autonomia del battello. Di conseguenza, lavarsi era un lusso impossibile. Gli uomini ricevevano un sapone a base di acqua salata, che però lasciava una patina appiccicosa sulla pelle.

Ogni marinaio disponeva di un piccolo armadietto per i propri effetti personali e di un solo cambio di biancheria. Le cuccette, disposte lungo i corridoi, si trovavano spesso vicino alla sala siluri di prua, dove dormire significava convivere con il clangore del metallo e il ronzio continuo delle macchine. La privacy? Che domanda… Era inesistente! Il capitano era l’unico a disporre di uno spazio “riservato”. In alcuni casi neppure lui, visto che si ritrovava ad essere separato dal resto dell’equipaggio da una semplice tenda, più simbolica che reale.

Le scorte di cibo fresco si esaurivano in un batter di ciglia. Ben presto, la dieta si riduceva a cibo in scatola e preparati a base di soia, noti come Bratlingspulver, un composto che gli uomini ribattezzarono sarcasticamente Dieselfutter, “cibo diesel”, per via del costante odore di carburante che impregnava tutto.

Le toilette rappresentavano un altro incubo (anche se non causavano ancora il rischio d’affondamento, per quello bisognerà attendere qualche decennio…). Su una cinquantina di uomini, spesso vi era un solo bagno funzionante. Lo scarico era manuale, azionato con pompe a mano per espellere i rifiuti in mare. Durante le operazioni di pattugliamento, tuttavia, il loro uso era proibito per non produrre rumori che potessero rivelare la presenza del sommergibile al nemico.

L’isolamento psicologico era forse l’aspetto più logorante. Passavano settimane senza vedere la terra, circondati solo da acqua. Alcuni marinai descrissero quella condizione come una “vita sospesa”, in cui il tempo perdeva significato. Per spezzare la monotonia, si organizzavano partite a carte, ascolto di dischi su un piccolo grammofono, o scherzi e giochi improvvisati. Tuttavia, l’attesa, la paura costante – si era pur sempre in guerra – e la claustrofobia lasciavano segni profondi.

Quando finalmente la torpediniera rientrava in porto, l’equipaggio veniva accolto come un gruppo di eroi. La popolazione e le autorità militari riconoscevano la durezza del loro lavoro, concedendo loro riposo, pasti caldi e libertà momentanea. Mentre una squadra di pulizia disinfettava e ripristinava il battello, i marinai potevano godere di brevi momenti di vita normale, prima di tornare a quella che era, a tutti gli effetti, una guerra combattuta nel buio del mare.