Prendete due uomini, influenti e dotati di enorme prestigio nel loro campo. Poi date loro un obiettivo: scrivere una storia della propria città. Un grande onore, oltre che una gustosa occasione di guadagno. Lo scenario è quello offerto da una Napoli nel pieno della sua evoluzione barocca, nello stile come nell’anima di chi la vive. Aggiungete nel calderone narrativo un pizzico di orgoglio personale, opposto sentimento politico e capacità di toccare le giuste corde delle istituzioni a rappresentanza del potere costituito. Otterrete una storia che si ambienta a cavallo fra Sei e Settecento nella capitale di un Vicereame – Napoli, per l’appunto – pronta ad accogliere e celebrare il paladino che, con metaforica carta e metaforica penna, sia in grado di scrivere una degna storia della città, come mai nessuno prima d’ora.

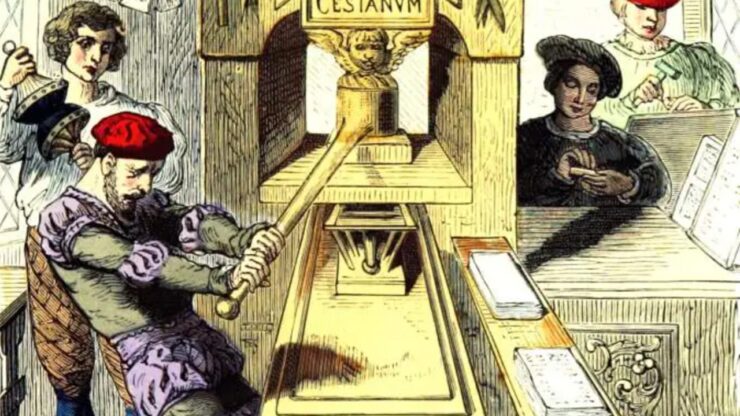

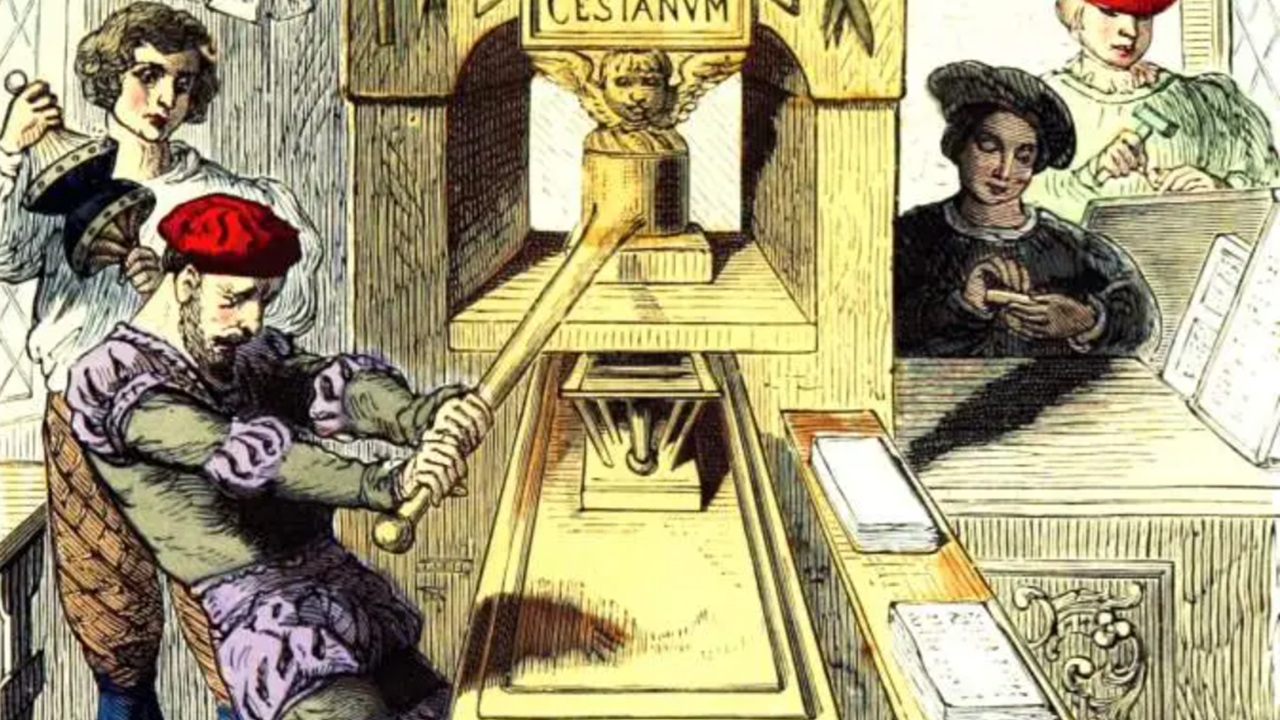

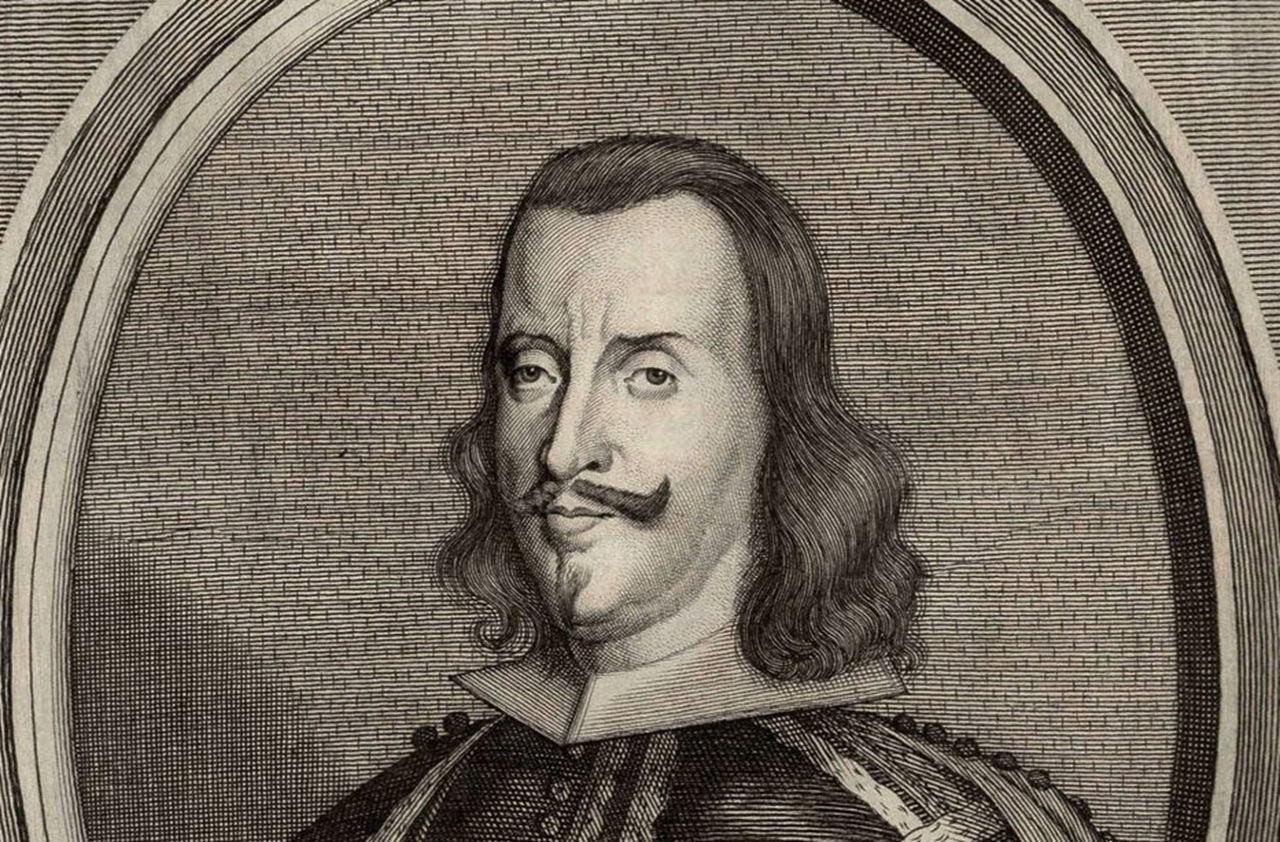

Due uomini, e una storia da dover raccontare. Semplice incipit per una trama invero complessa. Domenico Antonio Parrino (1642-1716) e Antonio Bulifon (1649-1707); forse i più grandi tipografi partenopei della loro epoca. Ma i due non si limitarono a contendersi il mercato dei libri, no, andarono oltre. Si affrontarono in una guerra di lunga durata, fatta di colpi bassi, accuse reciproche e manovre politiche. Una contesa che rifletteva anche le tensioni della Napoli seicentesca, a sua volta terreno di battaglia, poiché stretta tra dominazioni straniere e mutamenti culturali. Il mio racconto dell’affaire Parrino-Bulifon è in realtà un quadro di quella città e di quel contesto storico. Solo per questo, credo sia meritevole d’attenzione.

Al centro della disputa c’era il controllo della Gazzetta napoletana, l’unico giornale autorizzato dalle autorità spagnole. Dal 1684 questo privilegio apparteneva a Parrino, che ne traeva non solo guadagni economici (grazie ad almanacchi, calendari e inserzioni pubblicitarie), ma soprattutto prestigio politico. Avere in mano la Gazzetta significava poter controllare la narrazione ufficiale degli eventi e ottenere visibilità per altre pubblicazioni.

Bulifon, tipografo francese giunto a Napoli in giovane età e rapidamente divenuto figura di spicco nel panorama editoriale cittadino, vedeva in questo monopolio un ostacolo alla sua affermazione. La rivalità professionale sfociò così in un astio personale. Bulifon bollava Parrino come un “letterato pezzentone” e “editore di dodicesimi” (quindi in formato 12, solitamente più piccolo) insinuando che producesse libri economici e di scarsa qualità. Parrino rispose a modo, giocando la carte del “Buffone” (che, se posso dire, è molto scontata), facendo leva sulle assonanze del cognome.

La tensione esplose negli anni ’80 del Seicento, quando i due si sfidarono sul terreno della storiografia cittadina. Bulifon preparava da tempo il suo Cronicamerone, un’opera monumentale sulla storia di Napoli. Parrino, venuto a saperlo, decise di precederlo con una mossa astuta. Nel gennaio 1688 scrisse al viceré (se vi steste chiedendo cosa caspita può fare un viceré, questo è l’approfondimento che fa per voi. Non c’è di che) chiedendo un privilegio esclusivo per pubblicare una storia del Viceregno spagnolo di Napoli a partire dal 1504. Il privilegio gli fu concesso, è vero, ma in maniera alquanto insolita. Il privilegio si imponeva non a protezione di un testo già esistente, ma direttamente sull’intero argomento, bloccando di fatto la possibilità per altri di trattarlo. Novità assoluta, perché mai prima di quel 1688 i privilegi editoriali avevano assunto quell’accezione. Almeno a Napoli, beninteso.

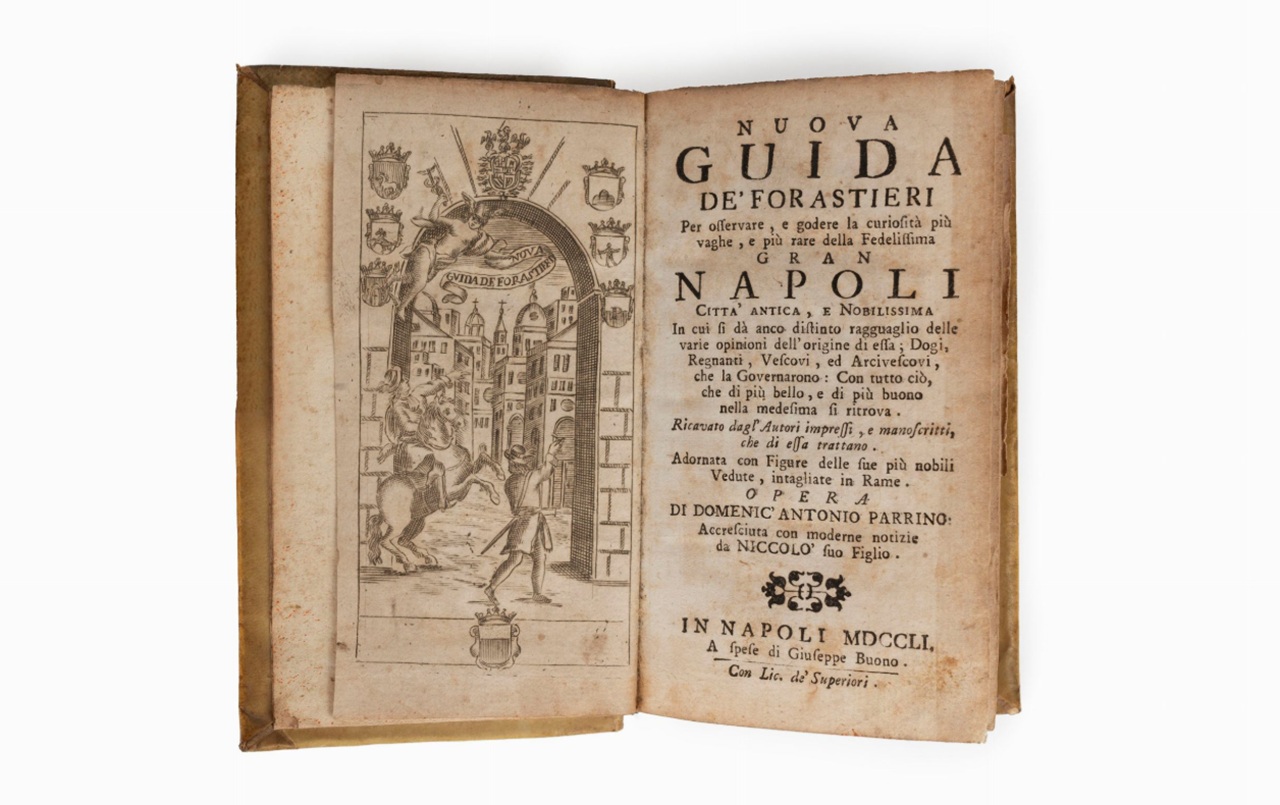

Quando Bulifon nel 1690 pubblicò comunque il primo volume del Cronicamerone, fu costretto a fermarsi a seguito della causa intentata da Parrino. Umiliato, preferì abbandonare il progetto piuttosto che proseguire sotto la minaccia legale del rivale. Parrino, trionfante, pubblicò poco dopo il suo Teatro Eroico e Politico de’ Governi de’ Signori Vicerè di Napoli, corredato, quasi per scherno, della copia del privilegio che gli aveva assicurato la vittoria.

Questa capacità di muoversi nelle pieghe della burocrazia si spiega con i solidi rapporti che Parrino intratteneva con gli ambienti governativi spagnoli. Per anni, grazie anche al sodalizio con il socio Camillo Cavallo, aveva fornito gratuitamente la Gazzetta a tutti gli uffici pubblici, costruendo una rete di protezioni e alleanze che gli garantiva vantaggi decisivi nelle dispute.

La situazione però cambiò radicalmente con la guerra di successione spagnola (1701-1714). Parrino rimase fedele agli Asburgo, schierandosi con l’arciduca Carlo, mentre Bulifon, francese, sostenne il candidato dei Borbone, Filippo V. Quando quest’ultimo salì al trono di Spagna nel 1700, le fortune si invertirono: Parrino perse il privilegio della Gazzetta, che passò nelle mani di Bulifon a condizioni assai vantaggiose. Pagava appena 300 ducati l’anno, contro gli 810 che Parrino e Cavallo (suo collega) avevano dovuto versare. Sembrava la rivincita definitiva del francese, ma il successo ebbe vita breve. La Gazzetta di Bulifon fu accusata di servilismo verso la monarchia borbonica e criticata per la sua parzialità. Pamphlet anonimi e satire circolavano in città, ridicolizzandolo e chiamandolo con quel soprannome che il suo nemico gli aveva affibbiato anni prima.

La svolta definitiva arrivò nel 1707, quando le truppe imperiali austriache entrarono a Napoli: Bulifon, ormai screditato, si ritirò, lasciando la sua tipografia al figlio Nicola. Parrino, invece, vide restaurato il suo predominio. Ottenne di nuovo la Gazzetta e, secondo le cronache, spinse addirittura una folla ad assaltare e incendiare la tipografia dei Bulifon, sancendo simbolicamente la sua vittoria totale.

La vicenda di Parrino e Bulifon non è soltanto la storia di due uomini dal carattere focoso e competitivo, ma anche lo specchio di una Napoli che era crocevia di interessi politici e culturali europei. In essa si riflette il peso della stampa come strumento di prestigio e di potere in un’epoca in cui la parola stampata non era solo veicolo di sapere, ma un’arma di propaganda e di legittimazione politica. In questo duello di tipografi, vinto da Parrino, si intravede la modernità di un mondo editoriale che già allora oscillava tra cultura, mercato e politica.