Spesso non lo si tratta, perché snobbato da chi intende la storia come una sequela di avvenimenti politici, militari e, ogni tanto, economici, ma il tema dell’evoluzione umana e dell’adattamento della nostra specie entro determinate condizioni naturali è altresì Storia, con la “S” maiuscola se permettete. Storia sono i processi biologici, correlati a quelli ambientali, che hanno plasmato la vita delle comunità nel corso dei millenni. A pensarci bene, l’evoluzione non è altro che la grande “storia naturale” dell’uomo, che si intreccia con le vicende delle migrazioni, delle scoperte e delle culture. Una volta detto questo, voglio solleticare il vostro interesse prendendo in prestito un’affermazione che un recente studio storico-scientifico ha reso pubblica. L’asserzione giudica “capricciosa” l’evoluzione umana quando si parla di adattamenti ad alta quota. In che senso?

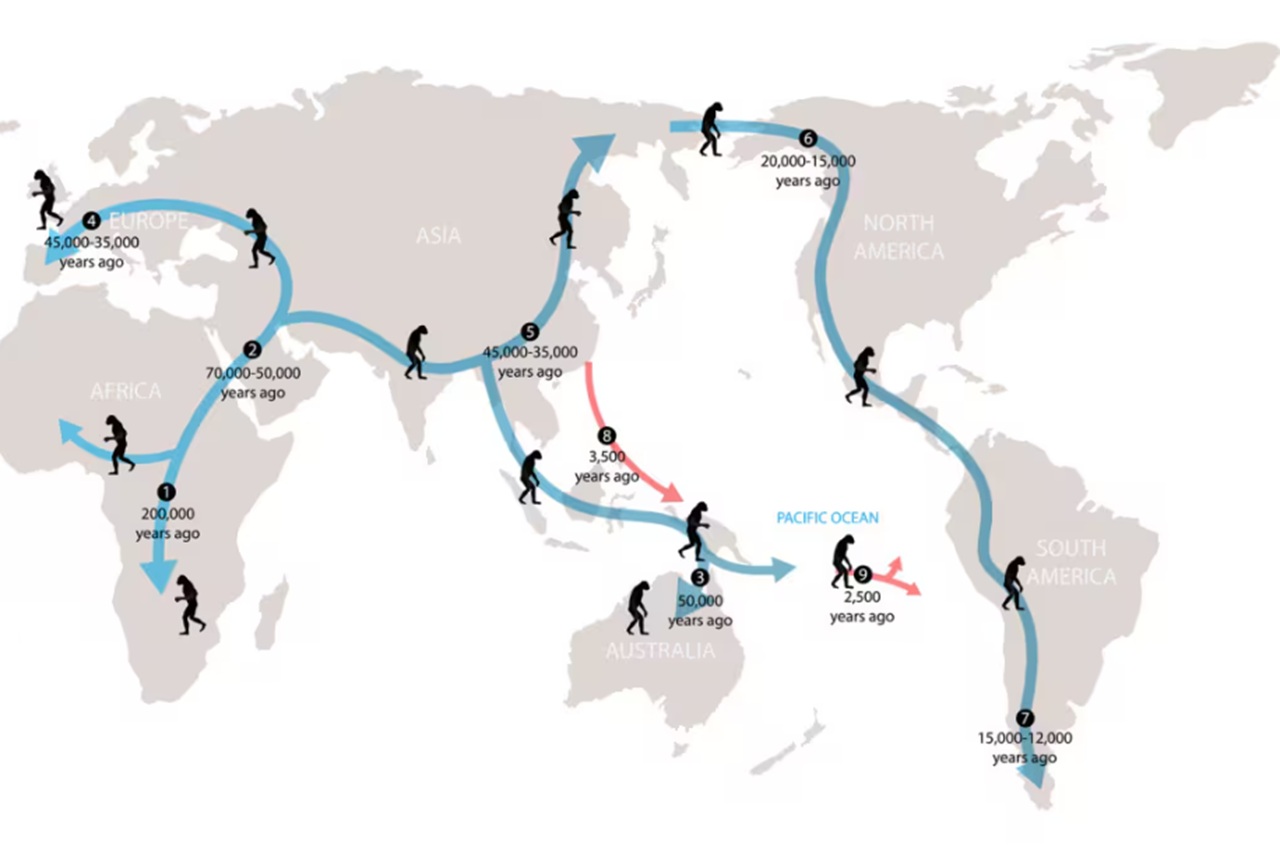

Seguitemi in questo discorso. Circa 60.000 anni fa, piccoli gruppi di Homo sapiens lasciarono l’Africa orientale e iniziarono un lungo cammino che li portò a colonizzare praticamente ogni angolo abitabile del pianeta. Questa espansione non fu lineare. Implicò adattamenti progressivi a climi radicalmente diversi, dalle foreste pluviali alle steppe, fino alle alture che si innalzano sopra i 3.000-4.000 metri. Ogni volta, l’incontro con un nuovo ambiente pose una sfida che non sempre poteva essere affrontata con soluzioni culturali immediate. A volte era necessario che intervenisse la selezione naturale. Oh, sarà contento Darwin.

Gli altipiani andini, abitati da circa 9.000 anni (forse anche di più, ma questo è un altro discorso), rappresentano un laboratorio naturale di questo processo. Qui gli esseri umani si trovarono di fronte a due difficoltà principali. In primis la rarefazione dell’aria, che riduce drasticamente la quantità di ossigeno disponibile. In secundis, il freddo rigido, che richiedeva capacità di resistenza e nuove strategie di sussistenza.

La ricerca genetica guidata dall’antropologo John Lindo nel 2018 ha gettato luce su un aspetto sorprendente. Gli antichi abitanti delle Ande non hanno seguito la stessa strada dei tibetani. Nei genomi analizzati di individui vissuti tra 1.600 e 6.100 anni fa, i ricercatori hanno individuato varianti genetiche che rafforzavano il cuore e il sistema cardiocircolatorio, rendendoli più resistenti allo stress dell’ipossia.

Questa soluzione evolutiva non è universale. Mentre gli andini si sono “protetti” con un cuore più robusto, i tibetani hanno invece sviluppato un meccanismo diverso, ossia un aumento dell’efficienza del sangue nel trasportare ossigeno. È come se la natura, partendo dallo stesso problema – l’aria sottile – avesse scelto due strade distinte per risolverlo.

Capite su che canale voglio dirigere il ragionamento? Il punto cruciale è che l’evoluzione non lavora con un progetto prestabilito. Sfrutta ciò che ha a disposizione in una popolazione in un determinato momento. Ogni comunità umana porta con sé un patrimonio genetico unico, frutto di migrazioni precedenti, incroci con altre popolazioni e pure eventi casuali. Così, se nelle Ande erano disponibili varianti utili a rafforzare il cuore, la selezione le ha favorite; in Tibet, invece, hanno prevalso varianti che modificavano il metabolismo del sangue. Ora ditemi se non è incredibile una cosa del genere.

Aspettate però, perché tutto ciò conduce a una considerazione più ampia. L’uomo e l’ambiente formano un sistema complesso in cui le piccole differenze iniziali possono condurre a risultati molto diversi. Catena delle Ande e Tibet sono la dimostrazione. È lo stesso principio che spiega perché due comunità, poste di fronte a sfide simili, abbiano trovato soluzioni distinte. Non esiste un unico percorso “migliore”, ma una pluralità di strade che dipendono dalla storia biologica e culturale di ciascun gruppo.

Adattando il ragionamento scientifico, o per meglio dire biologico-evolutivo, a quello storico, possiamo stendere un’ultima riflessione. Popolazioni come gli Inca riuscirono a costruire un vasto impero sulle Ande proprio grazie alla capacità di vivere e lavorare a quote proibitive per chiunque altro. L’agricoltura delle terrazze, l’allevamento dei lama e la costruzione di città come Cusco o Machu Picchu furono possibili anche perché i loro corpi, dopo millenni di adattamento, potevano resistere dove altri sarebbero crollati.

In questo senso, lo studio genetico di Lindo e dei suoi colleghi non è solo un’indagine scientifica, ma un tassello in più per comprendere la storia profonda dell’umanità. Una Storia che si scrive tanto nei geni e nei corpi quanto nei libri e nelle cronache.