Almanacco del 6 agosto, anno 1284: le navi delle repubbliche marinare di Genova e Pisa si scontrano al largo al largo delle coste del Porto Pisano, nell’area di mare che oggi nota come secche della Meloria, a nord di Livorno. L’evento passerà alla storia come battaglia della Meloria e decreterà da un lato l’affermazione militare, dunque politica e commerciale, della Superba Genova, dall’altro l’inesorabile declino della potenza marinara pisana. Il 6 agosto dell’anno 1284 andò in scena uno degli scontri navali più importanti della storia medievale italiana. Doveroso quanto opportuno ricordarlo.

Alla base dello scontro vi era una rivalità secolare tra le due potenze marittime che, sin dal XII secolo, si contendevano il controllo delle rotte commerciali nel Tirreno e l’influenza sulle isole maggiori del bacino, in particolare Sardegna e Corsica. Il progressivo indebolimento di Pisa era cominciato già nel secolo precedente, a causa della perdita di relazioni privilegiate con l’Oriente e della crescente pressione delle città toscane dell’entroterra, come Firenze e Lucca. Genova, al contrario, si trovava in una posizione più solida: protetta dai rilievi montuosi, senza nemici terrestri rilevanti, poteva dedicare risorse, energie e attenzione esclusivamente alla supremazia marittima.

Il pretesto immediato per lo scontro fu la vicenda di Simoncello di Cinarca, signorotto corso (Corsica che qualche secolo dopo sarà patrimonio del Banco di San Giorgio) che, in cerca di autonomia da Genova, si rifugiò a Pisa. Questa mossa fu strumentalizzata da Genova per giustificare una reazione bellica, ma in realtà essa non faceva che incanalare tensioni accumulate da decenni. Scaramucce navali, reciproche incursioni e vendette, come quella del 1241 all’isola del Giglio, erano ormai cronaca abituale.

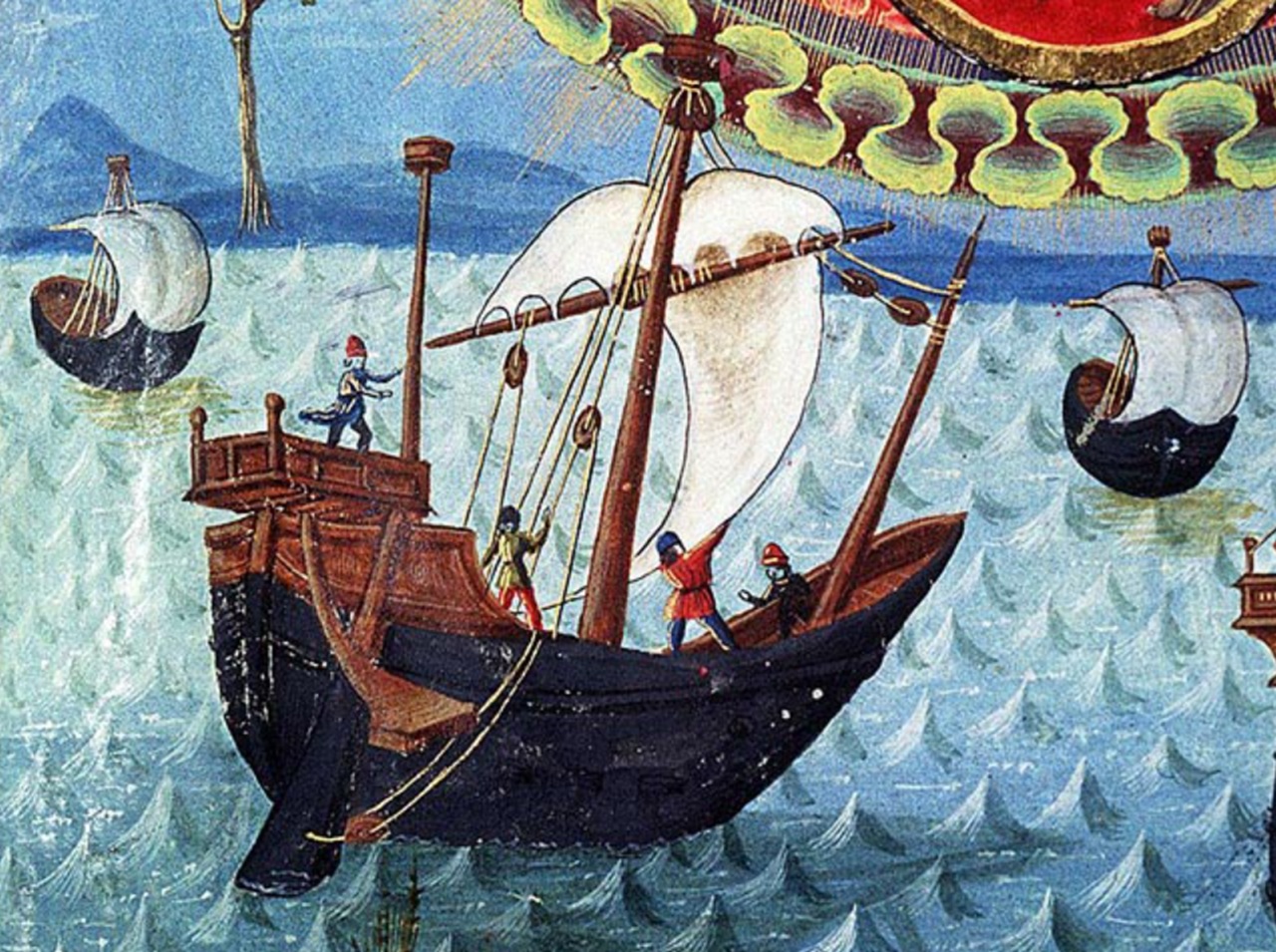

La fase preparatoria alla battaglia della Meloria fu lunga e articolata. Entrambe le città si dotarono di nuove galee e affinarono le loro tecniche navali. Genova aveva un vantaggio strategico importante: l’uso di carte nautiche più avanzate. Queste le permettevano di navigare senza ricorrere al cabotaggio costiero. La sconfitta pisana ad Alghero nel 1284, poco prima dello scontro decisivo, accese una certa volontà di rivalsa. La ricerca della vendetta durò veramente poco, perché il 6 agosto 1284 Pisa poteva dirsi pronta. La repubblica marinara toscana armò una flotta impressionante. Con oltre 70 galee si spinse fin davanti al porto genovese, cercando l’effetto sorpresa. Ma una tempesta e il ritorno di una squadra genovese costrinsero gli alfei alla ritirata.

Era solo questione di giorni; lo scontro finale sarebbe avvenuto al largo di Porto Pisano, uno dei più antichi sistemi portuali al servizio di Pisa. I pisani, ingannati da una tattica genovese ben congegnata, credettero di avere di fronte un numero inferiore di navi nemiche e accettarono lo scontro in mare aperto. Oberto Doria, comandante genovese, aveva infatti tenuto una seconda flotta in retroguardia con alberi e vele ammainati per non farsi notare.

Quando l’urto avvenne, fu violento e caotico. Si verificarono speronamenti, abbordaggi, lanci di dardi e calce, anche di catene e vasi incendiari. Nonostante il coraggio e la compattezza iniziale dei pisani, le loro navi erano più vecchie e pesanti, e gli uomini, bardati con armature complete sotto il sole cocente d’agosto, si stancarono più rapidamente. Il momento decisivo fu l’entrata in scena della flotta genovese di riserva. Sorprendendo i nemici dal fianco, spezzò la formazione toscana. Il gesto simbolico che sancì la disfatta fu la caduta dell’asta dello stendardo pisano, tranciata da una catena lanciata tra due galee genovesi. Il 6 agosto 1284 la Superba aveva domato Pisa.

Le conseguenze per Pisa furono devastanti sul breve termine, drammatiche sul lungo. La repubblica marinara dovette fare i conti con oltre 30 navi catturate. Per non annoverare le molte altre affondate o incagliate – in un’epoca in cui il naviglio era per la maggior parte di proprietà privata, dunque dei danni ne rispondevano i cittadini. Pisa dovette accettare altresì la perdita di migliaia e migliaia di uomini. Circa 5.000 morti e 11.000 prigionieri di guerra. Numeri immensi per i tempi, riportati da diverse fonti, tra cui anche Rustichello da Pisa. Esatto, colui che, durante la prigionia ligure, avrebbe poi raccolto e redatto i racconti di Marco Polo nel Milione.

La flotta pisana fu annientata. Anche se Genova non occupò Pisa militarmente (non aveva la forza logistica per farlo), la città toscana non riuscì più a risollevarsi sul piano navale. Fu l’inizio di una lenta e inesorabile decadenza, segnata da difficoltà politiche interne ed esterne. Se Pisa sopravvisse, fu solo per i calcoli politici ed economici delle vicine città toscane, prime fra tutte Firenze, Prato, Arezzo, San Miniato e Siena. Quest’ultime preferivano una Pisa indebolita e facilmente sfruttabile per via del suo porto, ad una repubblica marinara sotto lo scacco di Genova o Lucca – altro comune rivale.