Almanacco del 30 luglio, anno 1656: dopo tre giorni di duri scontri, termina la battaglia di Varsavia, combattuta dall’esercito della Confederazione polacco-lituana da una parte, e dalle forze combinate di Svezia e Brandeburgo-Prussia dall’altra. Evento centrale del cosiddetto “Diluvio” – termine nato in seno alla storiografia polacca con il quale si fa riferimento alla serie di campagne militari che l’Impero svedese portò avanti sul territorio polacco-lituano – nel più ampio ambito della guerra del nord (1655-1660).

Un po’ di contesto storico non guasta mai. Soprattutto per meglio comprendere vicende moderne che troppo spesso tendiamo ad ignorare perché considerate “lontane” e “ininfluenti” per la “nostra” storia. Non è così ed è una presunzione pensarlo, dato che in quella seconda metà di Seicento si affrontarono in Europa nord-orientale le potenze politicamente, economicamente e militarmente più influenti del continente. La guerra del nord (altresì nota come prima o seconda guerra del nord; nel dubbio evitiamo l’aggettivo numerale…) fu un duro conflitto che a partire dal 1655 e per tutto un quinquennio vide coinvolte innumerevoli potenze. Dalle già citate Polonia-Lituania, Svezia e Brandeburgo-Prussia, passando per Danimarca-Norvegia, Zarato russo, Repubblica delle Sette Province Unite, e altri attori minori.

Il re svedese Carlo X Gustavo, con ambizioni espansionistiche, aveva invaso la Polonia nel 1655 approfittando della sua fragilità interna. In pochi mesi, vaste porzioni del territorio caddero in mano svedese. Tuttavia, la resistenza si riorganizzò gradualmente, favorita anche dal crescente odio popolare verso gli occupanti stranieri e da una restaurata lealtà al sovrano Giovanni II Casimiro Vasa, rientrato nel Paese nel dicembre 1655.

Nel frattempo, Federico Guglielmo I di Brandeburgo, elettore di Brandeburgo e duca di Prussia, si era alleato con Carlo X Gustavo. Ciò avveniva in un contesto strategico dove cercava di espandere la propria autonomia nei confronti della Polonia, da cui dipendeva formalmente per il Ducato di Prussia.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma per l’argomento odierno ci basta conoscere questi tre attori. La coalizione svedese-brandeburghese-prussiana puntò la città di Varsavia per un duplice motivo: simbolico e strategico. La caduta di una delle capitali del Commonwealth avrebbe comportato un netto smacco alla fazione nemica. Inoltre, prendere la grande città attraversata dalla Vistola avrebbe permesso agli attaccanti di dilagare nella regione della Grande Polonia, mettendo ancor di più alle strette i polacco-lituani stretti attorno il re e granduca Giovanni II Casimiro.

Quando sorse il sole il 28 luglio 1656, le forze svedesi-brandeburghesi contavano su circa 19.000 effettivi (12.500 cavalieri e 6.500 fanti) e 47 bocche di fuoco. A loro si contrapponeva una forza numerica polacco-lituana superiore, all’incirca 37.000 uomini (di cui 25.000 regolari, 2.000 Tartari alleati, e 10.000 leve cittadine), ma peggio addestrata e inadeguatamente armata. La dissonanza qualitativa avrebbe giocato a favore dell’esercito aggressore.

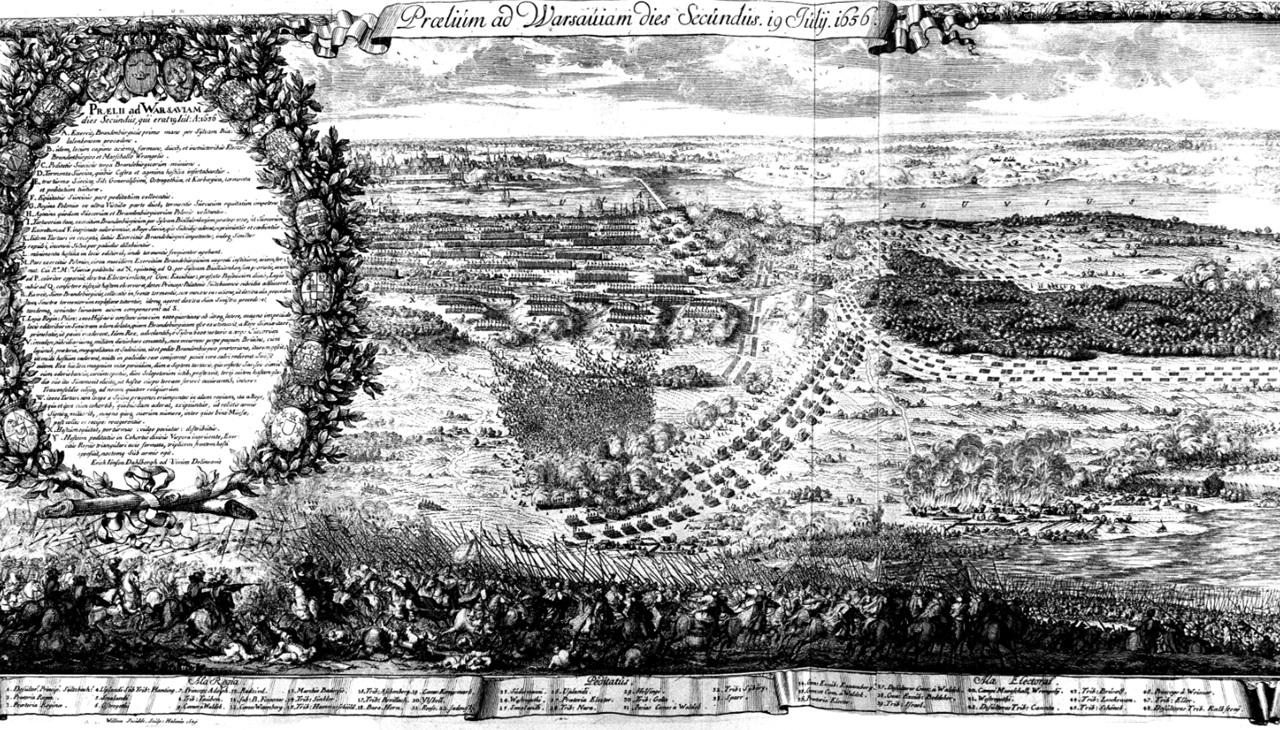

La battaglia di Varsavia si articolò in tre giornate e si svolse prevalentemente sulla riva destra della Vistola, nei pressi di un sobborgo cittadino. Finalmente il 30 luglio gli svedesi sferrarono l’attacco decisivo. Risolutiva e determinante fu la loro manovra a tenaglia. Le forze di Giovanni II Casimiro si ritirarono ordinatamente, pur perdendo la battaglia. Bisogna dire come la cavalleria riuscì a salvare gran parte dell’esercito da un disastro completo. Ciononostante, re Carlo X Gustavo e l’elettore Federico Guglielmo entrarono da vincitori a Varsavia.

Tatticamente e sul breve periodo, il successo fu rilevante. Non si può dire lo stesso su un piano strategicamente esteso e su un lungo periodo. L’occupazione di Varsavia fu solamente temporanea, poiché gli svedesi – ai quali spettò il compito d’amministrazione provvisoria – non riuscirono a consolidare la loro posizione. I polacco-lituani riuscirono a riprendere presto la capitale.

Poi subentrò il fattore diplomatico, favorevole a Giovanni II Casimiro. La battaglia di Varsavia terminata il 30 luglio 1656 spinse il re-granduca a rafforzare le relazioni con Asburgo, Regno di Russia e Danimarca-Norvegia. Contemporaneamente determinò un progressivo isolamento della Svezia (abbandonata dall’alleato brandeburghese-prussiano che nel 1657 passerà dalla sponda opposta).

Il Diluvio svedese continuò ancora per alcuni anni, ma progressivamente le fortune scandinave declinarono; anche per via del coinvolgimento crescente di altre potenze europee. Il conflitto si concluse infine con il Trattato di Oliva del 1660 (valido per Svezia, domini degli Asburgo, Brandeburgo-Prussia, Polonia-Lituania). Il trattato riconfermò l’integrità della Confederazione Polacco-Lituana. Inoltre sancì il riconoscimento della sovranità brandeburghese sul Ducato di Prussia (prima vassallo della corona polacca). Ne uscì rafforzatissima la Svezia, che con il termine della guerra del nord visse il suo apogeo.