Almanacco del 29 ottobre, anno 1956: forze armate di Francia, Regno Unito e Israele occupano il canale di Suez, nazionalizzato dal governo egiziano nel luglio del medesimo anno. Gli eventi che scaturirono dall’aggressione tripartita del 29 ottobre cambiarono per sempre la storia contemporanea globale, segnando una serie di “prime volte” dalla portata eccezionale. La Crisi di Suez, è vero, cambiò per sempre gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Sancì altresì la fine del dominio coloniale europeo.

Per comprendere la portata di quel 29 ottobre, occorre risalire agli anni precedenti. Il Canale di Suez – come ben sappiamo, inaugurato nel 1869 – era divenuto, nei decenni successivi, una delle più preziose arterie strategiche del pianeta. Collegando il Mediterraneo al Mar Rosso, esso riduceva drasticamente le rotte commerciali verso l’India e l’Estremo Oriente. Un vantaggio decisivo per l’Impero britannico, che vi transitava le navi cariche di merci e di petrolio provenienti dal Golfo Persico.

Fin dalla fine del XIX secolo, Londra e Parigi avevano esercitato un controllo pressoché totale sul canale. Ma dopo la Seconda guerra mondiale, i venti del nazionalismo e della decolonizzazione soffiavano con forza in tutto il Medio Oriente. L’Egitto, ancora formalmente indipendente ma di fatto sotto l’influenza britannica, divenne il centro di questa nuova ondata. Nel 1952, un gruppo di ufficiali dei Liberi Ufficiali, guidati dal carismatico Gamāl ʿAbd al-Nāṣer, aveva rovesciato la monarchia di re Fārūq, ponendo fine a un’epoca di sottomissione politica ed economica.

Nāṣer (o se preferite, Nasser), divenuto presidente nel 1954, incarnava il nuovo spirito del mondo arabo: indipendenza, sovranità e dignità nazionale. Quando il 26 luglio 1956 annunciò la nazionalizzazione della Compagnia del Canale di Suez, fino ad allora gestita da capitali franco-britannici, il suo gesto ebbe un effetto dirompente. Per i popoli arabi fu un atto di emancipazione; per le potenze europee, un affronto intollerabile.

Francia e Regno Unito, potenze ormai in declino ma ancora decise a difendere i propri interessi coloniali, trovarono in Israele un alleato naturale. Lo Stato ebraico, compimento del progetto sionista nel 1948 e per questo osteggiato dai Paesi arabi, vedeva in Nāṣer il principale nemico, soprattutto dopo che l’Egitto aveva chiuso gli Stretti di Tiran, bloccando l’accesso al porto israeliano di Eilat.

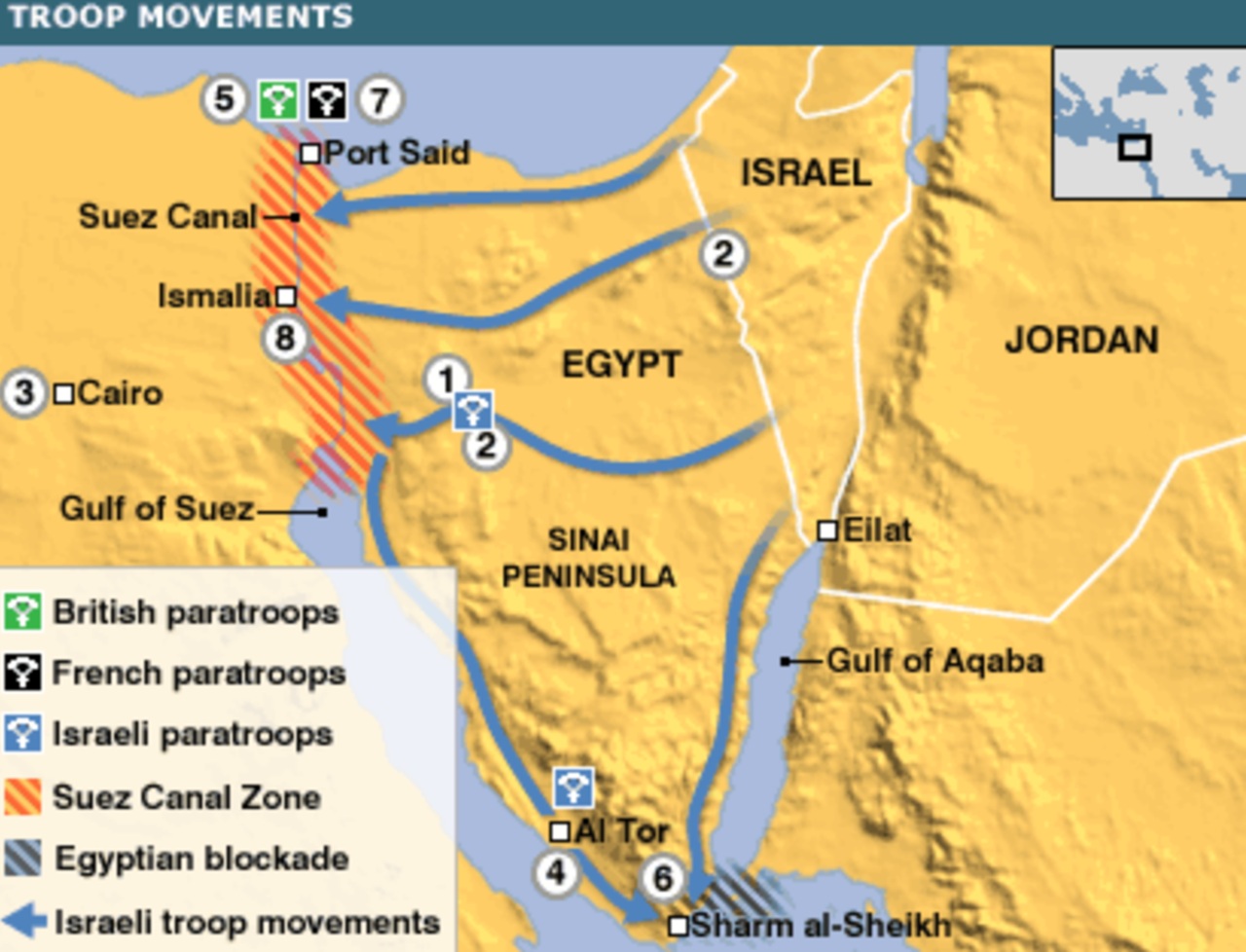

Nel corso di incontri segreti a Sèvres, nell’ottobre 1956, rappresentanti dei tre Paesi misero a punto un piano di azione coordinato. Israele avrebbe attaccato per primo, fingendo un’operazione autonoma. Dopo poche ore, Francia e Regno Unito sarebbero intervenuti come “mediatori”, fingendo di voler separare i contendenti, ma in realtà mirando a occupare la zona del canale e deporre Nāṣer. Il piano, denominato Operazione Musketeer, prevedeva uno sbarco congiunto anglo-francese a Porto Said, sul Mediterraneo, e a Suez, sul Mar Rosso.

Il 29 ottobre 1956, dunque, il piano entrò in azione. Le forze armate israeliane, comandate dal generale Moshe Dayan, lanciarono un’offensiva lampo contro le posizioni egiziane nel Sinai. Paracadutisti israeliani vennero lanciati nei pressi dei passi di Mitla e Gidi, punti strategici lungo la via verso il canale. In pochi giorni, le truppe israeliane avanzarono rapidamente, travolgendo la debole resistenza egiziana e occupando la Striscia di Gaza.

Mentre Israele si muoveva sul campo, Londra e Parigi emisero un ultimatum tanto surreale quanto premeditato. Arrivarono a chiedere a entrambe le parti di cessare il fuoco e di ritirarsi a dieci miglia dal canale. Nāṣer, che sciocco non era, respinse indignato la richiesta. A quel punto, le potenze europee dichiararono di dover “intervenire per ristabilire l’ordine” e iniziarono i bombardamenti sull’Egitto il 31 ottobre.

Nei giorni successivi, le forze aeree e navali di Regno Unito e Francia colpirono duramente obiettivi egiziani, in particolare le difese costiere di Porto Said e Ismailia. L’assalto culminò il 6 novembre con il primo impiego su larga scala di elicotteri in una missione di combattimento. Militarmente, l’operazione fu un successo. In meno di una settimana, le forze alleate avevano conquistato il controllo del canale. Politicamente però, per le forze occupanti s’intende, fu un disastro senza precedenti. Il mondo intero reagì con sdegno.

L’Unione Sovietica, impegnata contemporaneamente a reprimere nel sangue la rivolta ungherese, minacciò di intervenire militarmente in difesa dell’Egitto. Gli Stati Uniti, che non erano stati informati del piano di Sèvres, reagirono con altrettanta furia. Cosa incredibile, perché per la prima volta USA e URSS si trovavano d’accordo sul piano internazionale. Il presidente Dwight D. Eisenhower, preoccupato che la crisi potesse spingere il mondo arabo verso Mosca, impose a Londra e Parigi un immediato cessate il fuoco.

Per costringere gli alleati europei a obbedire, Washington colpì dove faceva più male: la finanza. Minacciò di vendere le riserve americane di sterline, provocando un crollo della valuta britannica. In pochi giorni, la pressione sovietico-americana e quella diplomatica dell’ONU costrinsero gli invasori al ritiro.

Il 7 novembre 1956, mentre i Royal Marines combattevano ancora a Porto Said, Londra e Parigi accettarono il cessate il fuoco. Poche settimane dopo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, fu dispiegata la United Nations Emergency Force (UNEF) – la prima forza di peacekeeping della storia moderna – grazie all’iniziativa del ministro canadese Lester B. Pearson, che l’anno seguente avrebbe ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Ah, per la cronaca, per la prima volta nella storia, il Canada agì in disaccordo con l’Inghilterra, condannando l’atto di forza britannico.

Il ritiro definitivo delle truppe anglo-francesi e israeliane si concluse nel marzo 1957. Il Tory Anthony Eden, allora primo ministro britannico e principale artefice dell’avventura, si dimise, travolto dallo scandalo e dall’umiliazione internazionale.

La Crisi di Suez segnò la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra. Per il Regno Unito e la Francia fu l’atto conclusivo delle loro ambizioni imperialiste. Da quel momento, nessuna delle due potenze avrebbe più intrapreso un’azione militare di tale portata senza l’appoggio degli Stati Uniti d’America. L’Impero britannico, già indebolito, si avviava definitivamente al tramonto.

Per Nāṣer, invece, Suez rappresentò un trionfo politico. Pur sconfitto sul piano militare, uscì dalla crisi come eroe del mondo arabo, simbolo della resistenza al neocolonialismo occidentale e promotore del panarabismo. L’Egitto consolidò la propria indipendenza e divenne un punto di riferimento per i movimenti nazionalisti dei “Paesi non allineati“.