Almanacco del 27 ottobre, anno 1553: i calvinisti di Ginevra mettono al rogo Miguel Servet (poi italianizzato in Michele Serveto), umanista, teologo, medico e uomo di scienza spagnolo. L’accusa di eresia e la successiva condanna scossero le fondamenta della galassia riformata. Soprattutto, l’evento storico del 27 ottobre 1553 fu uno dei segni più tangibili delle profonde tensioni religiose nell’Europa tardorinascimentale.

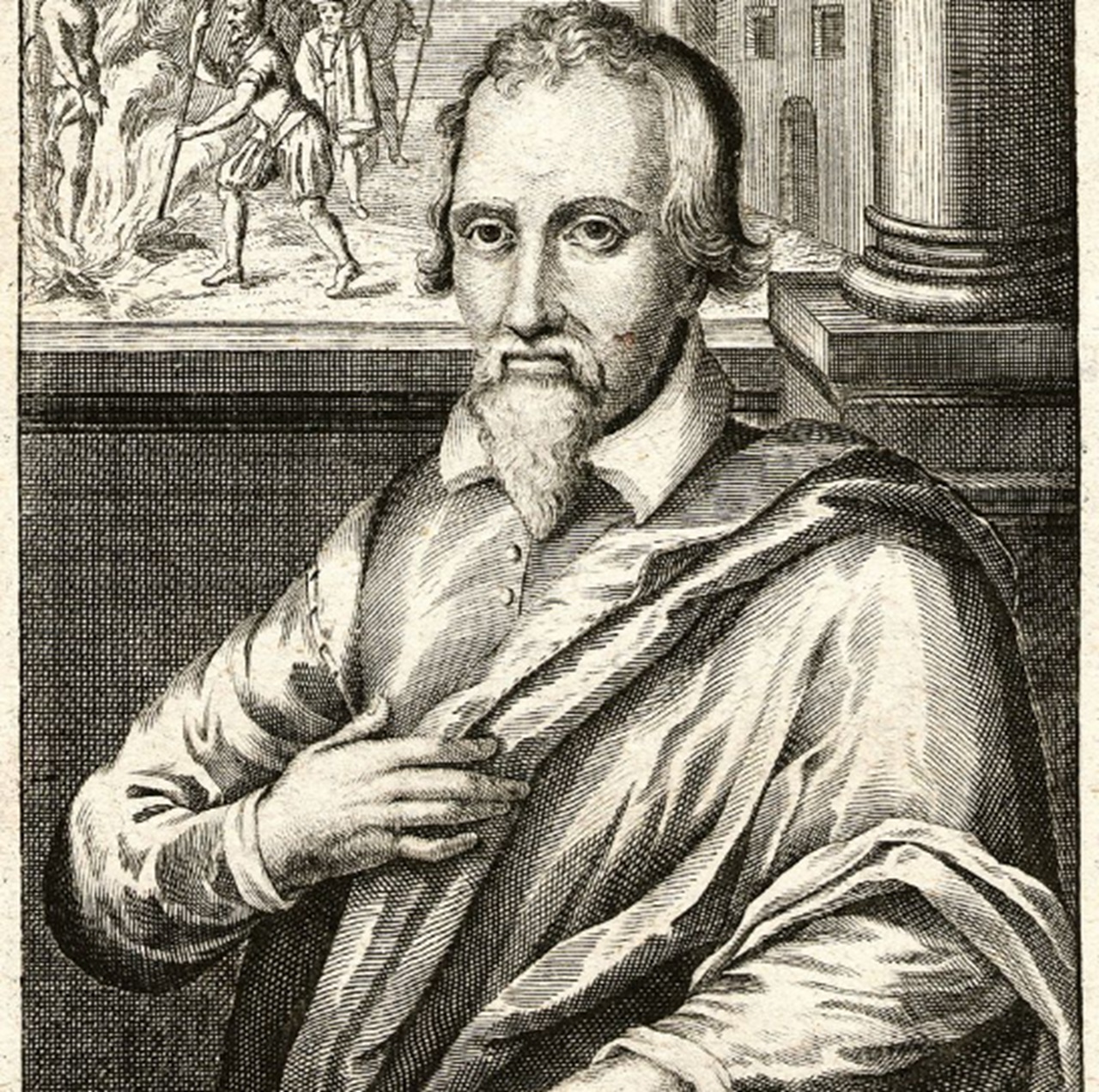

Miguel Servet nacque nel 1511 a Villanueva de Sigena, in Aragona, in una famiglia di conversos, cioè ebrei convertiti al cristianesimo. Questo contesto familiare, in un’epoca segnata dall’Inquisizione spagnola, lo rese fin da giovane consapevole della fragilità dei confini tra ortodossia e eresia. Spirito inquieto e curioso, dotato di un’intelligenza brillante, Servet si dedicò a studi vastissimi: teologia, diritto, medicina, astronomia, filosofia, geografia, anatomia. Esperienze che lo resero un esempio raro di “umanista totale“, nel senso rinascimentale del termine. Non c’era sapere che non finisse per appassionare l’aragonese.

Già negli anni ’30 del Cinquecento, Servet si era distinto per la sua posizione radicale sulla Trinità, tema che rappresentava una delle colonne portanti della dottrina cristiana. Nei suoi trattati De Trinitatis Erroribus (del 1531) e Dialogorum de Trinitate (del 1532), egli sosteneva che il concetto di “tre persone” divine era un’errata interpretazione teologica nata nei secoli successivi a Cristo. Per lui, Dio era un’unica essenza, e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano soltanto modi o manifestazioni di questa stessa realtà divina. Era una visione che, pur richiamando antiche eresie come il monarchianismo o il modalismo, veniva proposta con un linguaggio nuovo, intriso di razionalità e di misticismo insieme.

Le sue tesi gli valsero subito la condanna come eretico da parte del nunzio papale Girolamo Aleandro, lo stesso che aveva perseguitato Lutero. Da allora, Servet visse sotto falsa identità, cambiando costantemente nome e residenza. Michel de Villeneuve (per un po’ adottò questo nome) visse soprattutto tra Francia e Svizzera. Esercitò la professione medica e continuò a scrivere. Citiamo gli interessi dell’umanista aragonese per campi del sapere quali l’astronomia, meteorologia, geografia, giurisprudenza, anatomia e matematica.

Ma le sue idee teologiche non erano le uniche a suscitare scandalo. Nella sua grande opera Christianismi Restitutio, oltre a ribadire la sua dottrina unitaria, Servet negava anche la validità del battesimo dei neonati, sostenendo che soltanto gli adulti consapevoli potessero ricevere il sacramento.

In quell’opera, tra l’altro, egli anticipava anche una scoperta di straordinaria importanza scientifica: la circolazione polmonare del sangue. Solo decenni dopo William Harvey riuscirà a farla riconoscere in campo medico e accademico. La portata rivoluzionaria della Restitutio non era tanto scientifica quanto teologica e politica. Servet voleva “restaurare” il cristianesimo delle origini, liberandolo dalle strutture ecclesiastiche, dai dogmi e dal potere coercitivo della Chiesa… Cattolica o protestante che fosse!

A quel punto, il destino di Servet si incrociò con quello di Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra. I due avevano intrattenuto una corrispondenza fin dal 1546, mediata dall’editore lionese Jean Frellon. Servet, attratto dalle idee riformate ma insofferente verso ogni autorità dogmatica, cercava un dialogo intellettuale. Tuttavia, la loro relazione epistolare degenerò presto in un violento scontro dottrinale. Calvino, rigido nella sua concezione della predestinazione e della Trinità, considerava Servet un pericoloso sovvertitore della fede cristiana. Servet, dal canto suo, lo accusava di trasformare la libertà evangelica in una nuova tirannia teocratica.

Quando nel 1553 la Christianismi Restitutio uscì clandestinamente a Vienne, in Francia, Calvino non esitò a denunciarla alle autorità. L’Inquisizione arrestò Servet mentre si trovava a Lione. Comunque l’umanista riuscì a fuggire dopo pochi mesi di cattività. Cercò rifugio, ma commise un errore fatale. Infatti decise di passare proprio da Ginevra, la città di Calvino, forse sperando di trovare accoglienza o di poter difendere le proprie idee pubblicamente.

Lo riconobbero immediatamente. Denunciato alle autorità, quest’ultime lo arrestarono di nuovo, sottoponendolo a processo. Interessante notare come, dopo aver conosciuto il giudizio contrariato dei cattolici, anche i riformati calvinisti si accanirono con lui per vie giudiziarie. Il tribunale ginevrino, controllato dal Consiglio cittadino e fortemente influenzato da Calvino, lo accusò di eresia e blasfemia (nello specifico bestemmia contro la Trinità e contro il battesimo). Servet si difese con coraggio, sostenendo che non negava Dio, ma al contrario cercava di restituirlo alla purezza evangelica. Rivendicava la libertà di interpretazione delle Scritture e il diritto di dissentire in materia teologica.

Ma in un’epoca in cui le Chiese riformate avevano appena conquistato la loro fragile autonomia, la libertà di coscienza non era ancora concepita come un diritto universale. Sia il cattolicesimo che il protestantesimo, pur in lotta tra loro, condividevano l’idea che l’eresia fosse un crimine contro Dio e contro la comunità. E così, il 26 ottobre 1553, il Consiglio di Ginevra condannò Servet al rogo.

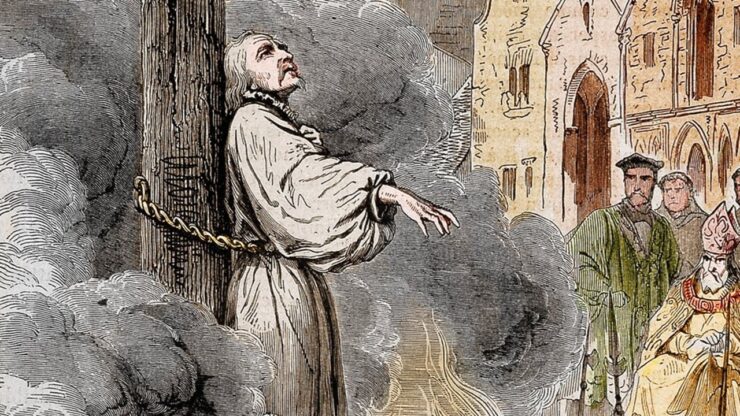

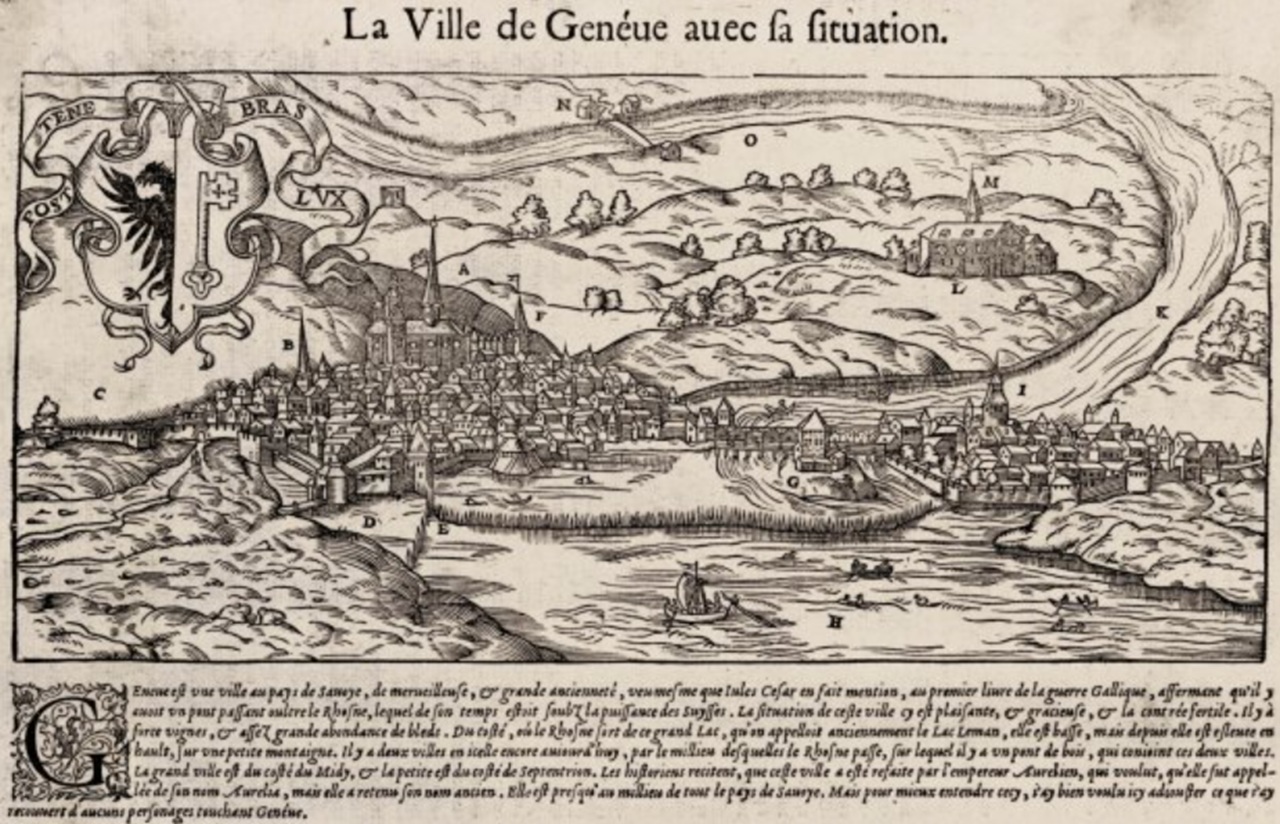

Il giorno seguente, 27 ottobre, sulla collina di Champel, fuori dalle mura di Ginevra, Servet fu legato a un palo e arso vivo insieme ad alcune copie della sua Christianismi Restitutio. Le cronache raccontano che morì lentamente, invocando Cristo fino all’ultimo respiro. Calvino assistette da lontano, giustificando la condanna come necessaria per difendere la verità della fede.

La sua esecuzione ebbe un effetto dirompente. Anche all’interno del mondo protestante molti ne furono turbati. Sébastien Castellion, umanista e teologo, reagì con il celebre scritto De haereticis, an sint persequendi (“Se sia lecito perseguitare gli eretici”), in cui affermava:

«Uccidere un uomo non è difendere una dottrina, è uccidere un uomo. Quando i ginevrini hanno ucciso Serveto non hanno difeso una dottrina, hanno ucciso un uomo. Non spetta al magistrato difendere una dottrina. Che ha in comune la spada con la dottrina? Se Serveto avesse voluto uccidere Calvino, il magistrato avrebbe fatto bene a difendere Calvino. Ma poiché Serveto aveva combattuto con scritti e con ragioni, con ragioni e con scritti bisognava refutarlo. Non si dimostra la propria fede bruciando un uomo, ma facendosi bruciare per essa».

Nei secoli successivi, la figura di Michele Servet fu rivalutata dagli unitariani, dai sociniani e dai sostenitori della separazione tra Chiesa e Stato. La condanna e la dipartita del 27 ottobre 1553, avvenuta per mano di chi pure si proclamava difensore della libertà religiosa, inaugurò un dibattito che avrebbe attraversato tutta la modernità: quello sulla tolleranza, sul diritto alla differenza e sulla libertà di pensiero.