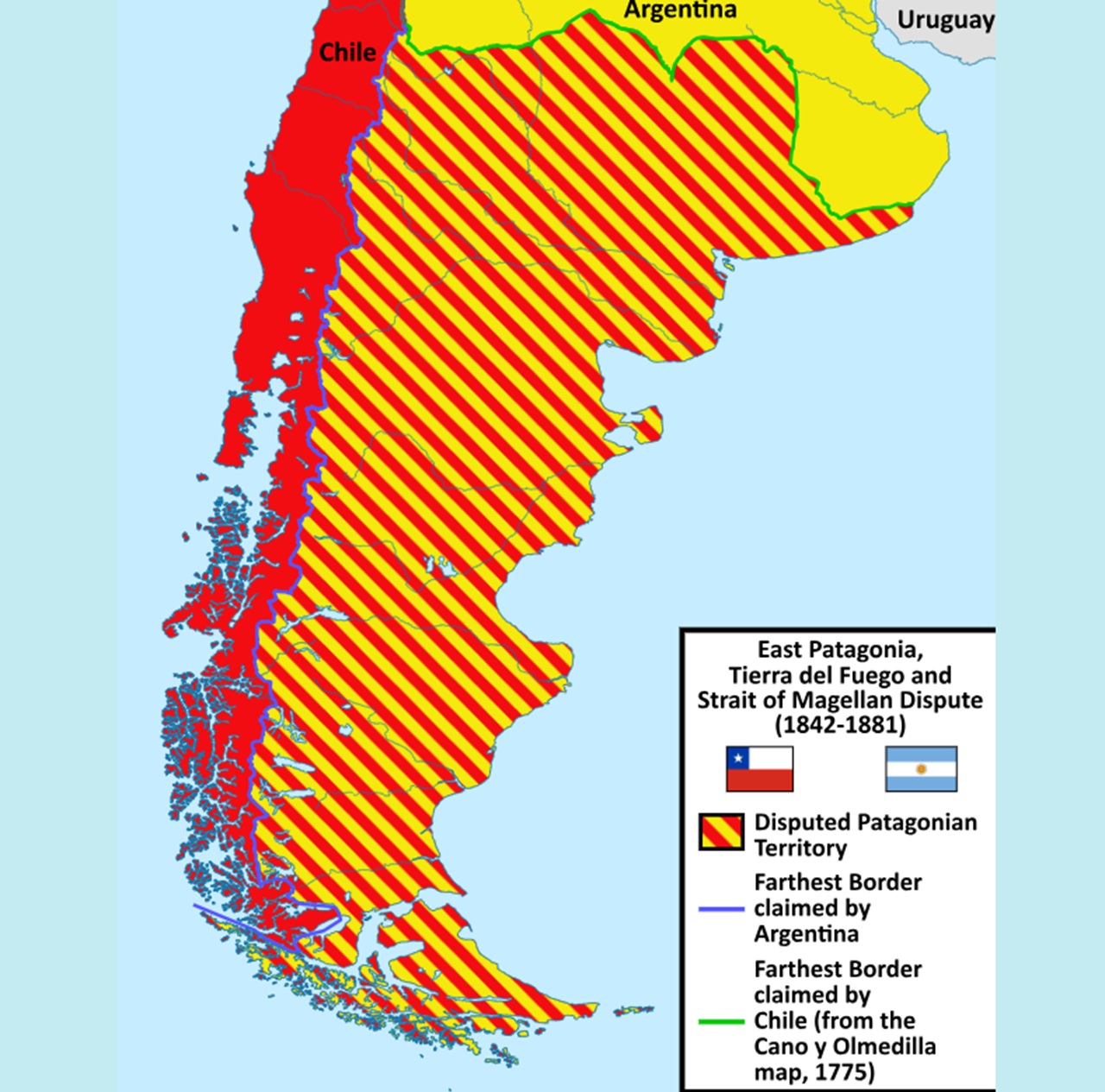

Almanacco del 23 luglio, anno 1881: i governi di Argentina e Cile firmano a Buenos Aires il Tratado de Límites (Trattato di Confine). L’obiettivo fu quello di stabilire un confine preciso tra i due paesi basato sul principio uti possidetis juris. L’accordo è di enorme rilevanza per la storia sudamericana del XIX secolo. Esso stabilì formalmente (almeno nelle intenzioni) una linea di frontiera tra due Stati che, pur essendo entrambi figli dell’indipendenza dallo stesso impero coloniale, si trovarono per decenni in conflitto per il controllo di territori vasti, remoti e in gran parte inesplorati. Si citino la Patagonia, la Terra del Fuoco e le regioni australi fino a Capo Horn.

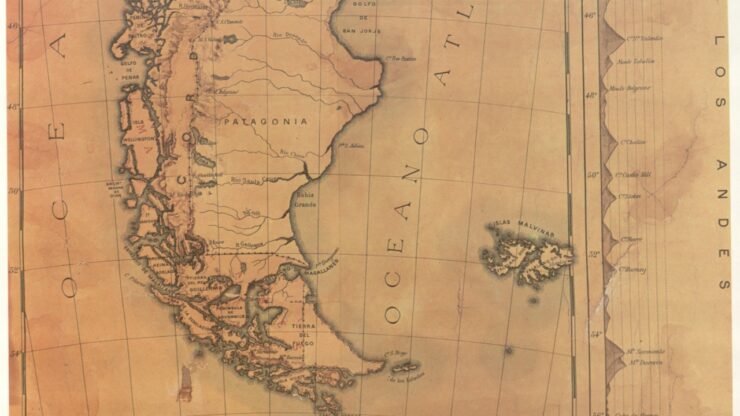

Prima di arrivare alla firma del 23 luglio 1881 è necessario fornire un’infarinatura storica e giuridica che giustifichi l’avvicinamento fra le parti. La disputa affonda le sue radici nel principio giuridico dell’uti possidetis juris, secondo il quale i nuovi Stati indipendenti in America Latina avrebbero dovuto mantenere i confini delle vecchie unità amministrative coloniali spagnole del 1810. Il problema è che nei territori meridionali, dunque dalla Patagonia alle isole australi, i confini di queste entità non erano mai stati tracciati con precisione. Allora accadde che gli Stati interessati iniziarono a rivendicare la sovranità (secondo loro ereditata legittimamente) su queste aree.

Ora, gli assunti cronologici da cui partire sono due: l’Argentina dichiarò la propria indipendenza nel 1816; il Cile due anni dopo, nel 1818. Dopo l’espulsione degli spagnoli, entrambi gli Stati cercarono di consolidare la propria presenza nella Patagonia, una vasta regione abitata da popolazioni indigene (come i Mapuche, Tehuelche, Selk’nam) e mai realmente integrata né nella colonia né nei primi Stati indipendenti. Su questo fenomeno abbiamo realizzato un approfondimento, che prende come caso di studio la Pampa argentina e i suoi leggendari Gauchos. Se interessati, questo è rimando!

A rendere più complicata la situazione fu l’attività, per così dire, “intellettuale” e “diplomatica”. Nel 1853, lo storico cileno Miguel Luis Amunátegui, nel suo libro Títulos de la República de Chile a la soberanía y dominio del extremo sur del continente americano, sostenne che il Cile avesse diritti storici su tutta la Patagonia. La sua argomentazione si fondava su un’interpretazione espansiva dei poteri concessi nel XVI secolo dalla Corona spagnola a Pedro de Valdivia, conquistador e fondatore della Capitaneria generale del Cile.

Nonostante le difficoltà di espansione verso sud, il Cile iniziò a rafforzare la sua presenza nella regione con la fondazione di Fuerte Bulnes (1843) e poi Punta Arenas (1847) sullo Stretto di Magellano. La posizione era strategica per il controllo della navigazione tra Oceano Atlantico e Pacifico.

Andando avanti negli anni, notiamo come la tensione fra i due paesi latinoamericani andò progressivamente alzandosi. I tentativi di mediazione ci furono però. Ad esempio nel 1874 l’ambasciatore cileno Guillermo Blest Gana e il ministro degli esteri argentino Carlos Tejedor accettarono di sottoporre la questione all’arbitrato di una terza potenza. Dell’accordo non si fece nulla visto l’annullamento dello stesso l’anno seguente, voluto dal presidente argentino Nicolás Avellaneda, preoccupato dalla pressione interna dell’opinione pubblica. Nel frattempo, il Cile era impegnato in un conflitto ben più serio: la Guerra del Pacifico del 1879-1884 (qui l’articolo d’approfondimento) contro Perù e Bolivia. Il conflitto permise al governo cileno di imporsi sui suoi vicini settentrionali.

Nel 1881, per evitare l’apertura di un nuovo fronte di guerra con l’Argentina (che avrebbe tranquillamente potuto schierarsi con Perù e Bolivia), il governo cileno del presidente Aníbal Pinto autorizzò il diplomatico Diego Barros Arana a negoziare un compromesso. Secondo alcuni storici, il Cile si mostrò disposto a cedere ampie porzioni di territorio pur di evitare l’alleanza argentino-peruviana.

Tuttavia, contrariamente a quanto pensava la diplomazia argentina, il Cile si trovava in una posizione di forza dopo la conquista di Lima nel 1881. Poté quindi negoziare da una posizione relativamente vantaggiosa, accettando un compromesso che assicurava i suoi interessi marittimi e territoriali più urgenti. I rappresentanti plenipotenziari Bernardo de Irigoyen (Argentina) e Francisco de Borja Echeverría (Cile), firmarono il Trattato di Confine a Buenos Aires il 23 luglio 1881.

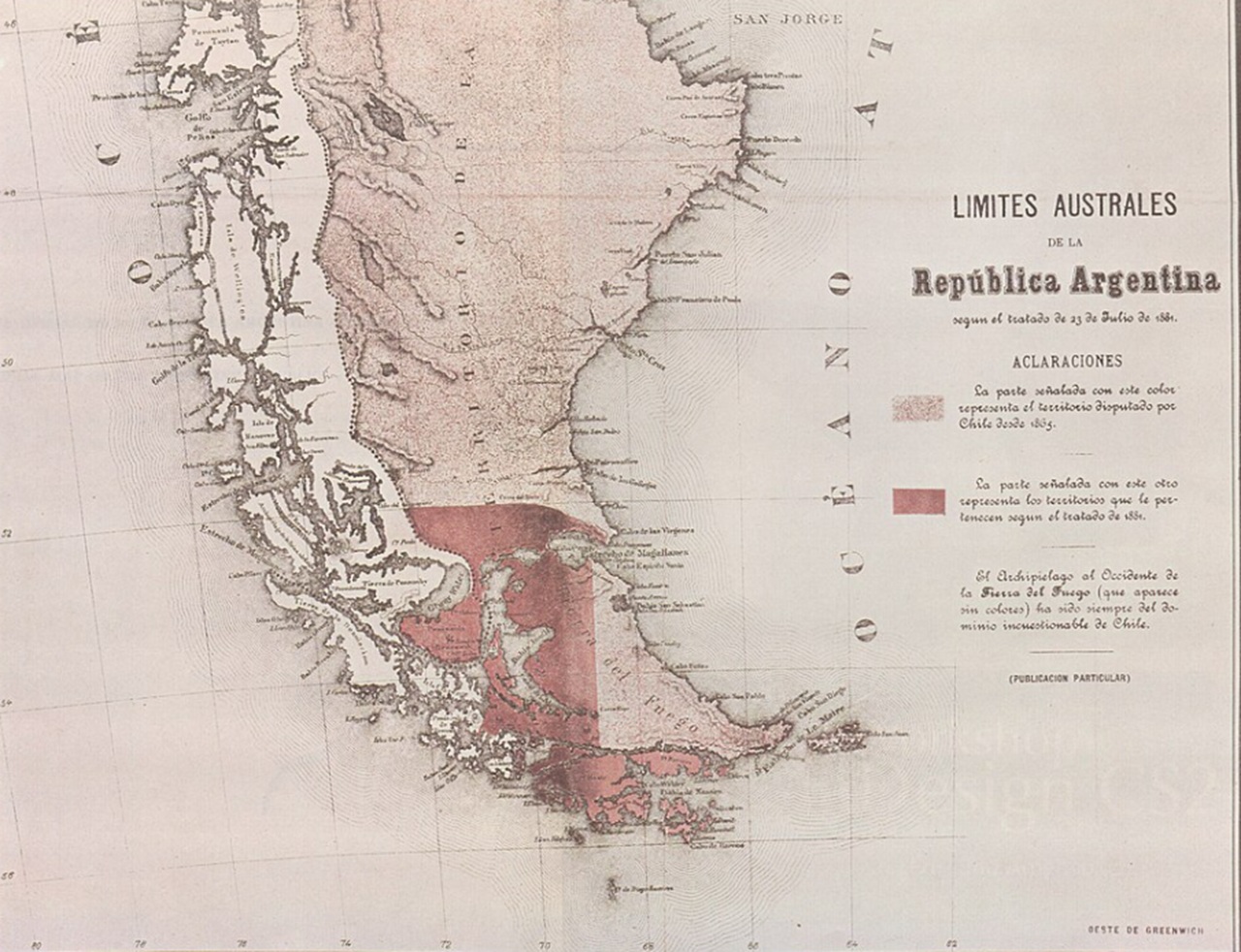

Il Tratado de Límites de 1881 consta di sei articoli principali, ognuno dei quali fa riferimento ad una sezione geografica di reciproco interesse. La linea di confine passa dalle Ande a nord fino allo Stretto di Magellano a sud. Il documento cita anche la demarcazione del confine nella Terra del Fuoco e sulle isole meridionali. Importante analizzare l’ultimo articolo del trattato. In esso le nazioni accettano che eventuali future dispute saranno risolte da una terza potenza amica. Inoltre, il trattato rende nulli tutti gli accordi precedenti in materia di confini.

Quindi? Come interpretare il nocciolo della questione? Difficile offrire una valutazione generale e univoca, ma qualche spunto di riflessione storica lo possiamo certamente cogliere. Il Trattato del 23 luglio 1881 rappresentò un successo diplomatico per il Cile. La nazione-costa ottenne il controllo dello Stretto di Magellano, una delle vie marittime più strategiche del pianeta. Anche l’Argentina poté dirsi contenta. Dal canto suo, ottenne la quasi totalità della Patagonia orientale, fino alla cordigliera andina, un’area molto più vasta e fertile.

Tuttavia, le ambiguità del trattato, le diverse interpretazioni cartografiche e le trasformazioni del diritto internazionale resero necessarie successive mediazioni: nel 1902; poi negli anni ’70 (la controversia del Beagle) e infine con il Trattato di Pace e Amicizia del 1984, firmato sotto la mediazione papale, che chiuse definitivamente la disputa sul Canale di Beagle. Ad oggi l’unica questione che suscita ancora qualche sussulto diplomatico è quella relativa al Campo di Ghiaccio della Patagonia meridionale, un’area in gran parte glaciale e remota, oggetto di disputa per la sua delimitazione esatta, ma priva di popolazione o infrastrutture permanenti.