Almanacco del 15 luglio, anno 1974: avviene il colpo di stato a Cipro. I golpisti dell’organizzazione paramilitare greco-cipriota EOKA-B depongono il legittimo Presidente della Repubblica di Cipro, l’arcivescovo greco-ortodosso Makarios III. Al suo posto, assume i pieni poteri presidenziali il dittatore nazionalista Nikos Sampson, propugnatore dell’Enōsis (lett. “unione”) fra l’isola nel Mediterraneo orientale e la nazione greca. Cerchiamo in questa sede di comprendere come mai la data del 15 luglio 1974 segni un punto di non ritorno per la storia di Cipro.

Impossibile chiarire gli aspetti del colpo di stato del ’74 senza prima accennare al contesto storico in cui essi si concretizzarono. Si parta dunque dal clima politico respirato a Cipro e in Grecia in quel frangente di secondo Novecento. Il sogno dell’Enōsis fu una costante del linguaggio politico greco-cipriota sin dall’epoca coloniale britannica. Quest’ultima iniziò nel 1874 con la Convenzione di Cipro – accordo segreto fra Regno Unito e Impero ottomano per cui l’isola passava sotto il controllo di Londra in cambio dell’aiuto britannico fornito a Costantinopoli in funzione antizarista – e terminò nel 1960 con la Dichiarazione d’Indipendenza cipriota.

Dopo la fine del dominio britannico, la tensione tra le due principali comunità dell’isola, quella greco-cipriota e quella turco-cipriota, rimase altissima. L’Accordo di Zurigo (risalnete al 1959), che aveva sancito l’indipendenza di Cipro, imponeva un fragile equilibrio costituzionale tra le due comunità.

Qui entra in scena il già citato Makarios III. Egli, pur essendo un religioso e politico molto legato alla causa ellenica, nel corso degli anni ’60 e ’70 del XX secolo si era progressivamente allontanato dal progetto dell’Enōsis. Assunse invece una posizione più realista, orientata alla difesa dell’indipendenza nonché della sovranità cipriota. Questa scelta gli alienò il favore degli estremisti greco-ciprioti e, in particolare, dell’organizzazione EOKA-B. Creatura di Georgios Grivas, detto Digenīs – che la fondò nel 1971 – già leader della prima EOKA (1955–1959), formazione in strenua contrapposizione con i britannici per l’unione dell’isola con la Grecia.

Parallelamente, la Grecia dal 1967 decise di vestirsi di nero. Da quell’anno le redini del potere erano nelle mani di una giunta militare, quella dei colonnelli. Come ben sa chi ci segue da tempo, si trattava di un regime autoritario ultranazionalista, d’ispirazione estremista, apertamente anticomunista. Atene vedeva in Makarios un ostacolo all’unione di Cipro con la madrepatria greca e temeva che la sua politica autonomista potesse persino avvicinare Cipro al blocco sovietico.

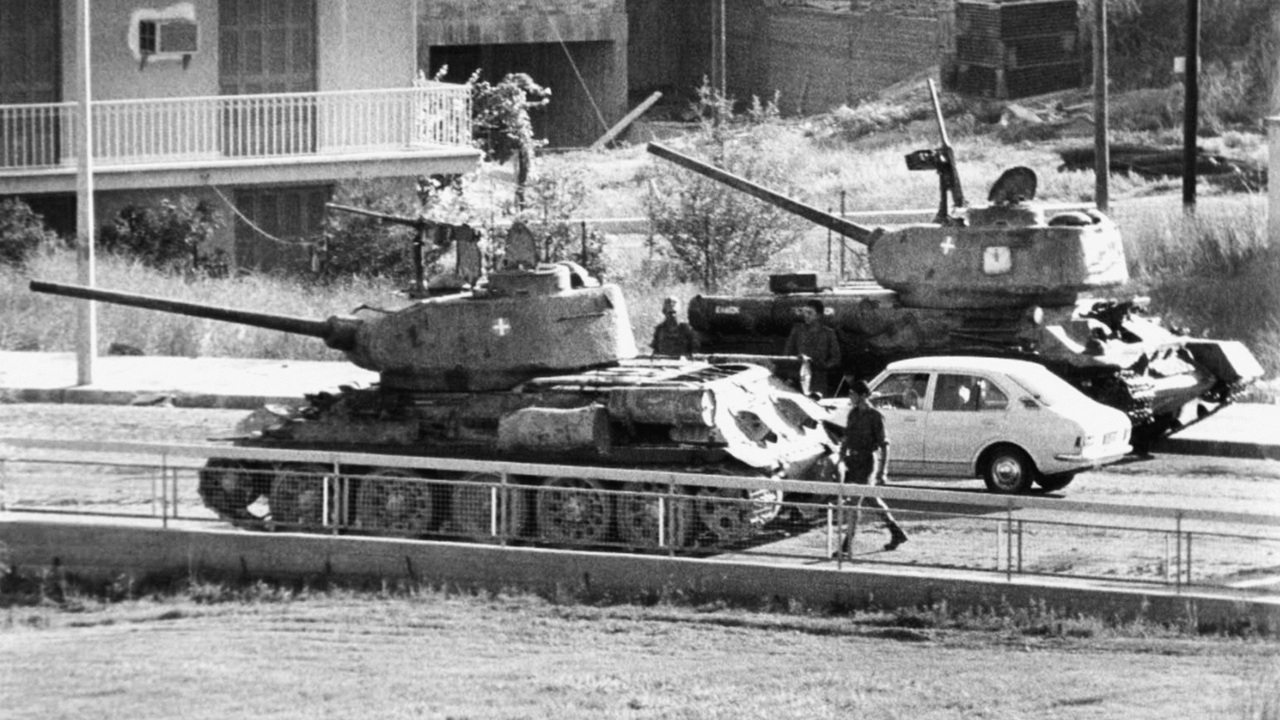

Sotto gli occhi avete le premesse per il colpo di stato del 15 luglio 1974. Le truppe della Guardia Nazionale Cipriota – infiltrata da ufficiali greci fedeli alla giunta, rappresentati da Dimitrios Ioannidis, l’uomo ombra al servizio dei colonnelli – con il supporto logistico e strategico di Atene (e il patrocinio della CIA), lanciarono un attacco armato contro il Palazzo Presidenziale di Nicosia.

L’operazione fu rapida e brutale. Il palazzo fu bombardato e pesantemente danneggiato, e inizialmente si diffuse la voce che Makarios fosse stato ucciso. In realtà, il presidente riuscì a fuggire grazie all’aiuto di fedeli ufficiali della polizia, rifugiandosi prima in una zona remota dell’isola e poi, dopo essersi imbarcato su un elicottero britannico, si mise in salvo raggiungendo la base inglese di Akrotiri e infine volò nel Regno Unito.

Nel giro di poche ore, i golpisti assunsero il controllo delle istituzioni statali. La radio statale annunciò la “caduta del traditore Makarios” e l’instaurazione di un governo provvisorio. Come presidente fu insediato Nikos Sampson, noto giornalista e attivista di estrema destra, coinvolto fin dagli anni ’50 nella lotta armata dell’EOKA. Come è facile intendere, la sua nomina fu una chiara provocazione politica, oltre che un segnale inequivocabile dell’obiettivo del nuovo regime: l’attuazione dell’Enōsis.

Ad oggi non è semplicissimo quantificare il numero di morti causato dal golpe del 15 luglio 1974. L’insicurezza deriva da una controversia. La Repubblica di Cipro (con capitale Nicosia; de iure proietta la propria sovranità su tutta l’isola, de facto non può per via della separazione segnata dalla Linea Verde con la Repubblica Turca di Cipro del Nord) elenca i morti dovuti al colpo di stato tra i dispersi a causa dell’invasione turca. Esatto, l’invasione delle forze armate turche, la prima e più grande reazione al golpe greco-cipriota.

La comunità turco-cipriota, già fortemente isolata e militarmente organizzata, temette per la propria sopravvivenza sotto un governo nazionalista greco estremista. Il timore chiamò a sé l’intervento armato della Turchia. Ankara ebbe anche il legittimo pretesto per spedire i suoi soldati sull’isola: si appellò ai trattati internazionali del 1960, in particolare al Trattato di Garanzia, che dava a Grecia, Turchia e Regno Unito il diritto di agire – con la forza se necessario – per ristabilire l’ordine costituzionale a Cipro.

Così il 20 luglio 1974, con lo sbarco turco a Kyrenia, nel nord dell’isola, aveva formalmente inizio l’occupazione turca del settentrione di Cipro. La nascita di Cipro del Nord è l’erede diretta di quell’operazione militare, denominata Operazione Attila (Atilla Harekâtı). Come spero di aver dimostrato, il colpo di stato del 15 luglio 1974 è l’evento scatenante di una vicenda ancora oggi irrisolta.