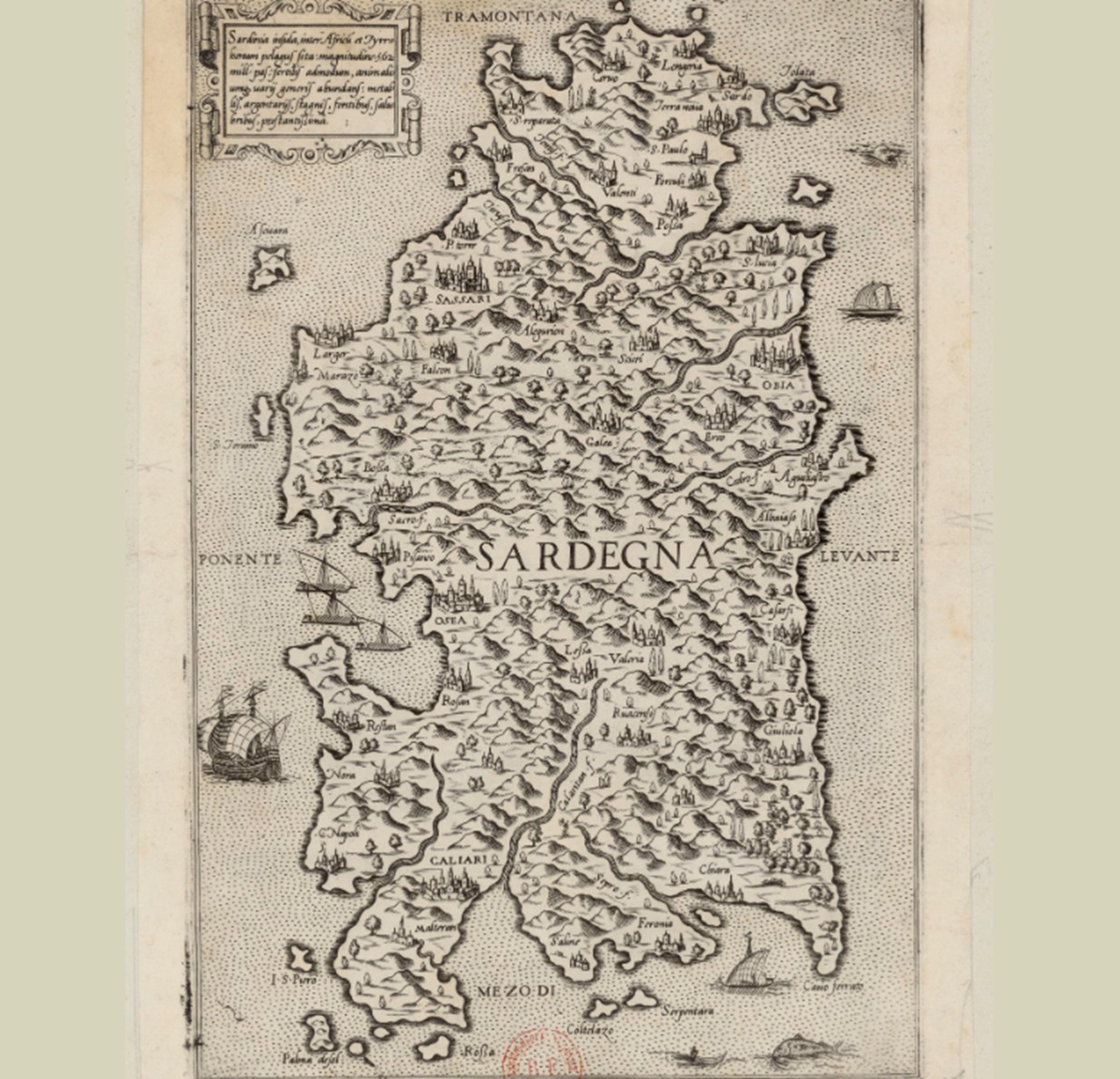

Per oltre quattro secoli, dal 1323 fino al 1714, la Sardegna visse all’interno dell’orbita politica e culturale della penisola iberica. Prima come parte integrante della Corona d’Aragona, poi come territorio del vastissimo impero spagnolo, l’isola fu teatro di una profonda trasformazione: nei suoi paesaggi, nella lingua, nelle istituzioni e persino nella mentalità collettiva. Quella dominazione, iniziata come un’impresa militare di conquista, divenne col tempo un intreccio duraturo di influenze culturali che, ancora oggi, si riconoscono in molti aspetti dell’identità sarda. Quello che segue sarà un accenno alla storia della Sardegna spagnola e non, come solo un saggio storico potrebbe fare, un approfondimento stratificato della dominazione iberica sulla seconda isola mediterranea per grandezza.

All’inizio del XIV secolo, la Sardegna si presentava come un mosaico di stati autonomi noti come Giudicati: Cagliari, Torres, Gallura e Arborea. Ciascun Giudicato era una sorta di regno indipendente, guidato da un giudice, ma sottoposto al controllo della corona de logu, un’assemblea rappresentativa che ne limitava i poteri, e alle cartas de logu, testi legislativi in volgare sardo che servivano a regolare le più diversificate sfere del potere e dell’amministrazione pubblica. Non proprio delle costituzioni, ma poco ci mancava.

In questo equilibrio frammentato si erano già inserite, fin dall’XI secolo, le grandi potenze marinare italiane, Pisa e Genova. Esse avevano stabilito scali commerciali e fortificazioni lungo le coste. L’isola, crocevia strategico nel cuore del Mediterraneo, divenne così il campo di scontro di interessi economici e politici. Un po’ come accadde per la Corsica, di cui però già si è detto e scritto parecchio, soprattutto in relazione al dominio genovese, o meglio, al dominio del Banco di San Giorgio.

Nel 1297, mentre l’Europa era ancora segnata dal conflitto tra angioini e aragonesi per il controllo della Sicilia, papa Bonifacio VIII decise di risolvere la disputa creando un nuovo regno: il Regnum Sardiniae et Corsicae. Lo fece così da assegnarlo simbolicamente al re d’Aragona. L’intento era quello di compensare la perdita della Sicilia, caduta sotto il controllo angioino, ma la concessione papale era puramente teorica: gli aragonesi avrebbero dovuto conquistare l’isola con le proprie forze.

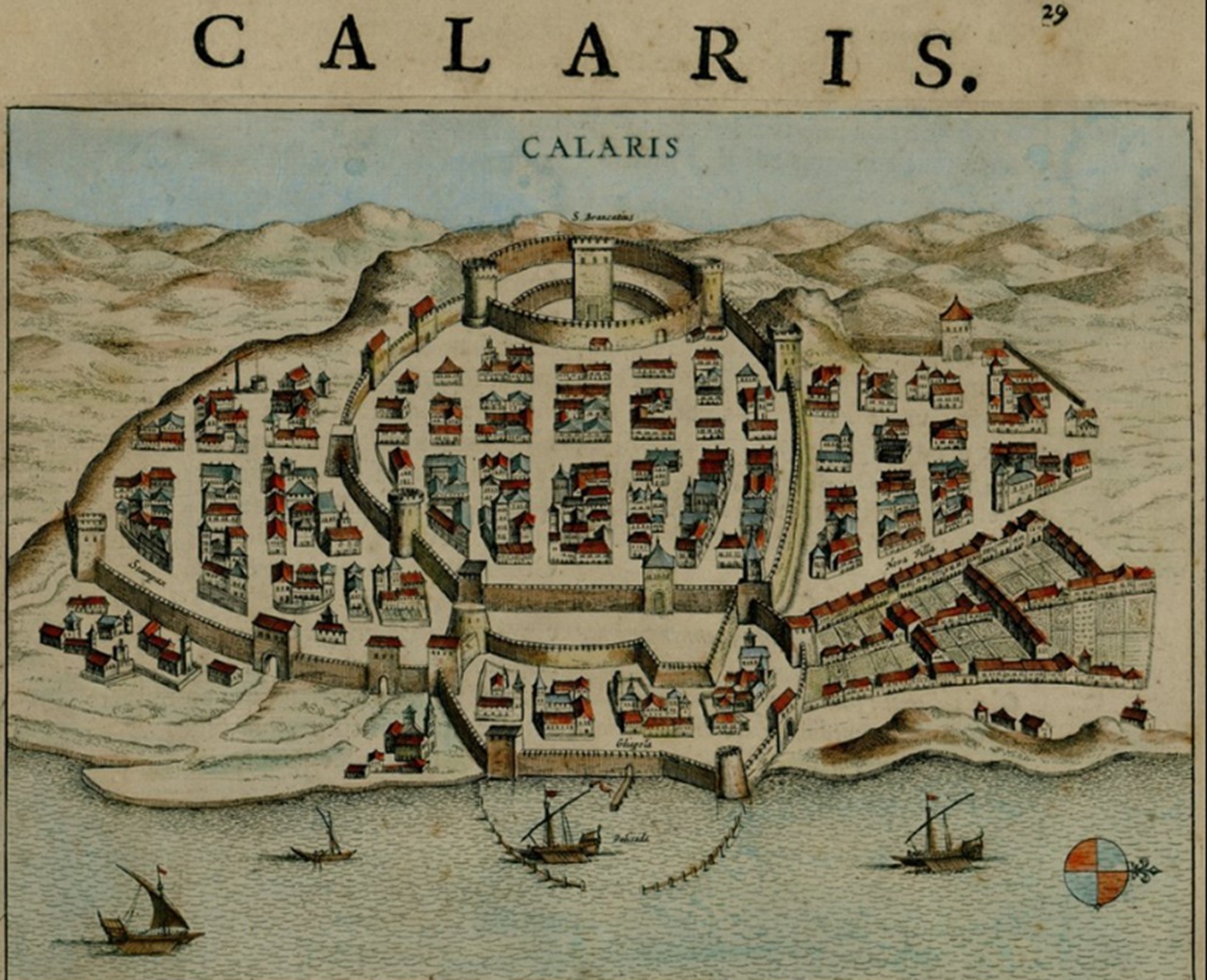

Sfida accettata. Fu così che, nel 1323, una flotta aragonese-catalana, guidata dal giovane principe Alfonso, figlio di Giacomo II, sbarcò nel sud della Sardegna. L’obiettivo era chiaro: espugnare Cagliari, allora sotto il dominio pisano. Dopo tre anni di guerre, nel 1326, Pisa dovette capitolare. Con la sua resa, la Sardegna divenne ufficialmente un possedimento aragonese. Almeno sulla carta, visto che resistevano delle forze indipendenti.

La successiva conquista aragonese dell’isola non fu immediata, né tantomeno pacifica. I catalani ereditarono un’isola divisa, dove l’unico potere locale rimasto indipendente, il Giudicato di Arborea, dominava ancora gran parte del territorio. In un primo momento gli arborei avevano visto con favore l’arrivo degli aragonesi, sperando che essi potessero limitare l’influenza pisana. Ma ben presto si resero conto che gli invasori iberici miravano a un controllo totale.

A metà del Trecento, sotto il giudice Mariano IV, Arborea divenne il simbolo della resistenza sarda. Con un esercito ben organizzato e un’amministrazione efficiente, riuscì a infliggere agli aragonesi pesanti sconfitte. Per decenni la guerra devastò l’isola, alternando momenti di tregua a nuove ribellioni. Il sogno di unire la Sardegna sotto un potere autoctono sembrò quasi realizzarsi durante il governo di Eleonora d’Arborea, una delle figure più affascinanti della storia sarda.

Ma alla lunga, la superiorità militare e diplomatica aragonese prevalse. Nel 1420, Guglielmo II di Narbona, ultimo giudice d’Arborea, vendette i resti del Giudicato alla Corona d’Aragona. Con la fine di Arborea cessò ogni autonomia sarda. Il sistema politico iberico inglobò definitivamente la realtà isolana.

Gli aragonesi delegarono il governo dell’isola ad un viceré, rappresentante diretto della sovranità in loco. La struttura feudale introdotta dai catalano-aragonesi e consolidata dall’unificata Corona di Spagna, ridusse gran parte della popolazione in condizioni di dipendenza economica. L’isola forniva grano, sale, bestiame e legname, ma le ricchezze finivano in larga parte nelle mani dei feudatari iberici e delle grandi famiglie nobiliari locali che avevano saputo adattarsi al nuovo regime. Per dirla in parole spicciole, gli spagnoli considerarono la Sardegna come una fonte di risorse unicamente da dover sfruttare.

La guerra e le epidemie, unite a un’amministrazione fiscale gravosa, causarono una lunga stagnazione economica. C’è da dire però che il dominio iberico non fu solo oppressione. Una lettura talmente tanto semplicistica della storia sarda medievale e moderna scaturirebbe una distorsione di ciò che fu nel concreto il dominio iberico. Esso portò con sé anche nuove forme culturali, artistiche e linguistiche che si radicarono profondamente nel tessuto sardo. Tratti distintivi che ancora oggi sopravvivono, sia chiaro.

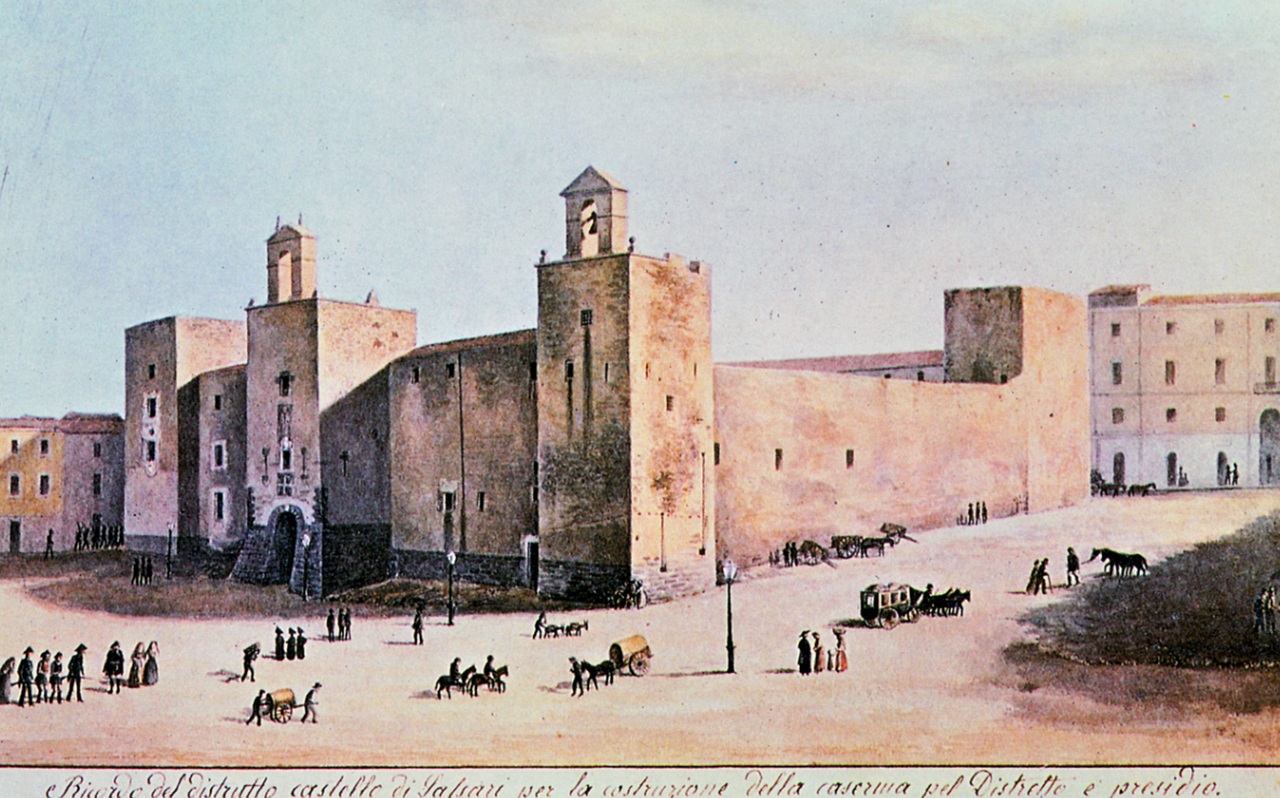

Fin dai primi anni della dominazione, Cagliari e Alghero furono ripopolate da coloni catalani. Ad Alghero, in particolare, la presenza catalana fu così intensa da trasformare la città in una vera enclave linguistica: se visitate la zona potete ascoltare l’alguerés, un dialetto del catalano. Testimonianza diretta di quella stagione storica.

La lingua catalana si impose negli atti amministrativi e nella cancelleria del regno, lasciando tracce profonde anche nel lessico sardo. Molti termini di uso quotidiano derivano ancora dal catalano – ulleras (“occhiali”), calàsciu (“cassetto”), busaca (“tasca”) – e lo stesso accadde per i toponimi: Elmas (da El mas, “casa di campagna”), Monserrato (dal santuario di Montserrat), Sarroch (da Roc, “roccia”).

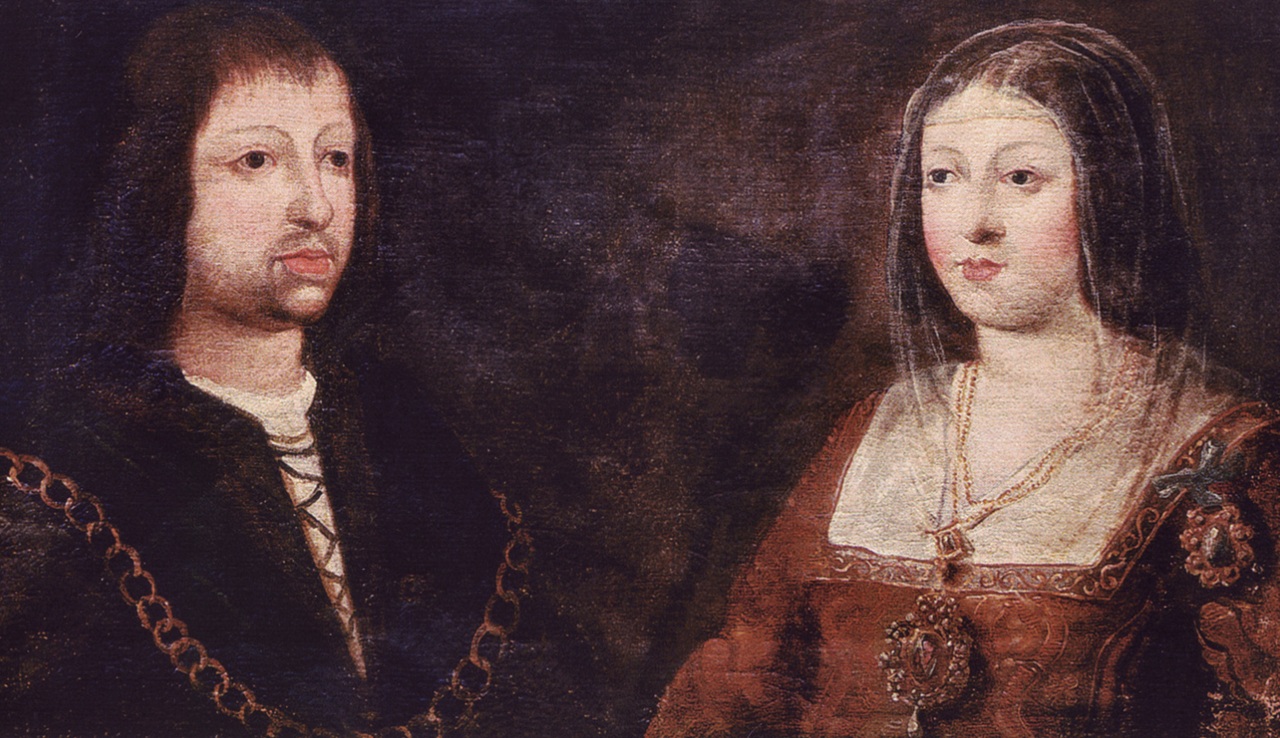

Nel corso del Cinquecento, dopo l’unione dinastica tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia (1492), la Sardegna entrò a pieno titolo nei domini della monarchia spagnola. La lingua spagnola (dicasi, castigliana) sostituì progressivamente il catalano, e nuovi prestiti lessicali si aggiunsero al patrimonio linguistico isolano: bentana (“finestra”), mesa (“tavola”), serrai (“chiudere”). Anche numerosi cognomi ancora diffusi risalgono al periodo della Sardegna spagnola.

Le arti gotiche catalane plasmarono l’architettura religiosa e civile, come testimoniano molte chiese di Cagliari, Bosa o Alghero. La pittura e la scultura sarde adottarono forme e iconografie ispirate ai modelli spagnoli, fondendo elementi mediterranei e gotici in uno stile peculiare. Profondamente radicata fu anche la devozione religiosa d’origine iberica.

Infine, nel paesaggio costiero, le torri di avvistamento erette tra il XVI e il XVII secolo rappresentano una delle eredità più tangibili della Sardegna spagnola. Costruite per difendere l’isola dalle incursioni dei corsari barbareschi, sono ancora oggi parte integrante dell’identità visiva della Sardegna.

Agli inizi del XVIII secolo, la guerra di successione spagnola (1701-1714) scosse l’Europa e ridisegnò gli equilibri del continente. Alla fine del conflitto, i trattati di Utrecht e Rastatt imposero alla Spagna di cedere diversi territori: la Sardegna spagnola passò sotto la sovranità austriaca. Ma il dominio degli Asburgo fu di breve durata. Nel 1718 l’isola finì sotto l’egida dei Savoia, i quali ottennero il titolo di sovrani di Sardegna. Con essi si aprì una nuova epoca della storia isolana, di cui in parte abbiamo già parlato…