La fine degli Iberi e della loro cultura non fu un evento istantaneo o improvviso. Al contrario, fu un lungo processo di trasformazione che si svolse nel corso di secoli e che culminò con la completa assimilazione dei popoli iberici nel vasto universo romano. Parlare di “estinzione” del mondo iberico – come in altre sedi qualcuno ha azzardato fare – non rende pienamente giustizia alla complessità del fenomeno. Quando si tenta di individuare un momento preciso in cui la cultura iberica cessò di esistere, ci si accorge che non è possibile: le tracce materiali, artistiche e linguistiche degli Iberi convivono a lungo con quelle romane, tanto che alcuni degli oggetti più tipici di questa civiltà (vedasi le ceramiche decorate, monete, persino le iscrizioni in alfabeto iberico) risalgono a un periodo in cui Roma aveva già imposto il proprio dominio sulla penisola.

Dal titolo lo si sarà capito, ma questa non vuole essere una disamina sull’intera storia degli Iberi e della loro civiltà. L’intento è chiaramente un altro. Qui si vuole analizzare su un piano prettamente storico il disgregamento, poi riconvertito in assimilazione, degli Iberi in quanto popolo definito. Ecco perché introduco la tematica dalla sua “fine”.

Ecco, appunto, l’inizio della fine si può collocare nel 237 a.C. Amilcare Barca, generale cartaginese, sbarca a Gadir (Cadice) con l’intento di ricostruire la potenza di Cartagine, messa in ginocchio dalla sconfitta nella prima guerra punica. Le sue campagne militari in Iberia sono solo l’avvisaglia di un conflitto ben più grande. Lo sappiamo, è la seconda guerra punica, in cui la penisola iberica diviene uno dei principali teatri di scontro tra Roma e Cartagine.

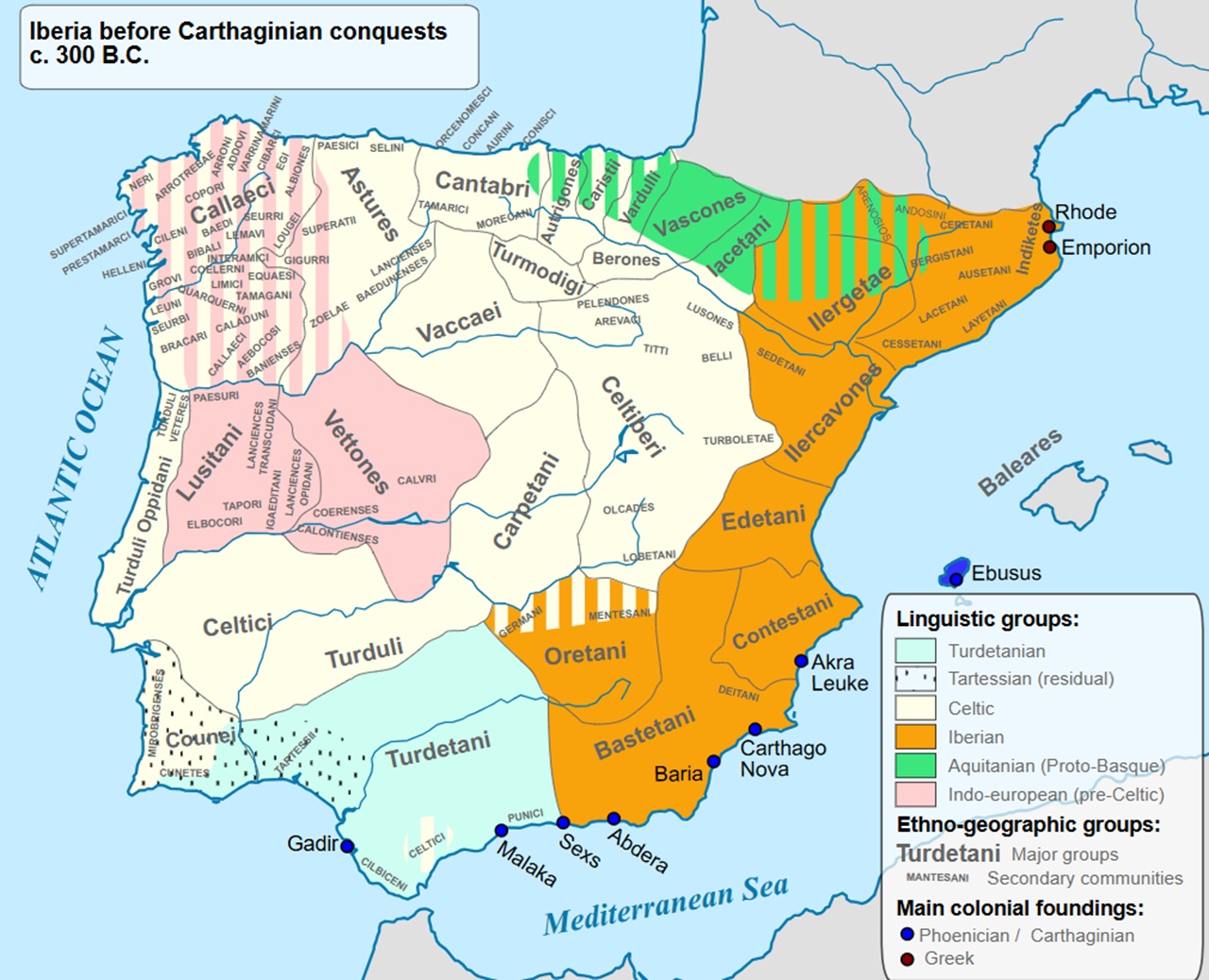

Gli Iberi, divisi in molteplici tribù e piccoli regni, finirono per essere coinvolti loro malgrado in questo duello tra giganti. Molti popoli locali si allearono ora con i Punici, ora con i Romani, in una rete di alleanze e tradimenti che li condusse infine alla rovina. Ma forse, anche di fronte ad una sostanziale imparzialità, l’oblio avrebbe bussato lo stesso alla porta della civiltà ispanica.

Dopo la sconfitta di Annibale e dei Cartaginesi, Roma comprese immediatamente il valore strategico e materiale della penisola iberica. Era ricca di metalli, fertili pianure e manodopera. Rappresentava quindi una fonte di ricchezza inesauribile. Così il Senato romano decise di non ritirare gli eserciti, ma di intraprendere una lunga e brutale guerra di conquista che durò due secoli, fino al 19 a.C., quando Augusto completò la sottomissione dei Cantabrici e degli Asturi, a nord.

L’area propriamente iberica (quella orientale e meridionale della penisola) tuttavia, era finita sotto il tacco romano già molto prima, almeno formalmente. Se pensate che fu una passeggiata, vi sbagliate di grosso. Anzi, gli storici sono concordi nell’additare l’Hispania come il luogo in cui nessun legionario voleva scontare il suo servizio. L’ostilità dei locali era una delle tante motivazioni. Prendiamo il caso del capo lusitano Viriato. Egli continuò a guidare le resistenze anti-romane ancora a metà del II secolo a.C., dimostrando che il controllo della Repubblica era ancora fragile e che molte città iberiche della Betica simpatizzavano con i ribelli.

Con l’arrivo dei Romani, il lento processo di formazione di regni e principati iberici si interruppe bruscamente. Prima della conquista, infatti, i popoli iberici sembravano avviati verso una maggiore unificazione politica, con figure di capi locali che avevano acquisito un potere quasi monarchico. Roma distrusse questo equilibrio. Le legioni rasero al suolo le città che osavano resistere, mentre risparmiarono quelle che si arresero pacificamente, lasciando i governanti al loro posto in cambio della fedeltà a Roma. La scelta, l’avrete compreso, non è casuale. I Romani non avevano abbastanza uomini per amministrare un territorio così vasto (e oggettivamente periferico), così preferirono appoggiarsi alle élite locali, trasformandole gradualmente in fedeli alleati. Questi capi indigeni divennero i primi a romanizzarsi, adottando la lingua, i costumi e le magistrature latine in cambio di privilegi e di riconoscimento politico.

Un documento eccezionale che testimonia questa transizione è il cosiddetto Bronzo di Ascoli, risalente al 90 a.C., in cui si concede la cittadinanza romana a un gruppo di cavalieri iberici per il loro servizio nell’esercito romano. Il dettaglio più significativo è che, in alcuni casi, i figli portano già nomi latini mentre i padri conservano ancora quelli indigeni.

L’esercito, in effetti, fu uno dei principali strumenti di romanizzazione. Migliaia di giovani iberici combatterono come ausiliari nelle legioni, apprendendo la disciplina, la lingua e le abitudini dei loro comandanti italici. Inoltre, al termine delle guerre, Roma fondò colonie per i veterani – come Italica, creata da Scipione l’Africano nel 205 a.C. per i suoi soldati feriti – che divennero centri di diffusione della cultura romana. Queste “piccole colonie” si moltiplicarono lungo tutta la penisola, contribuendo a trasformare radicalmente il paesaggio umano e urbano della regione.

La romanizzazione, però, non fu solo politica o militare. Indovinate un po’? Riguardò anche cultura e religione. Le abitazioni iniziarono a imitare il modello romano, con mosaici e cortili interni, mentre i templi indigeni venivano ricostruiti in stile classico. In molti santuari si manifestò un evidente sincretismo religioso. Le sculture iniziarono a rappresentare figure con abiti italici, e persino le ceramiche e le monete mostrarono progressivamente motivi e iscrizioni latine. Tuttavia, in questo processo di assimilazione, gli Iberi non rinunciarono del tutto alla propria identità. In alcuni luoghi, come dimostrano le necropoli di Arjona, si cercò di rivendicare l’antico lignaggio attraverso la conservazione di oggetti e simboli del passato.

Anche la lingua iberica, che aveva una propria scrittura sin dal V secolo a.C., continuò a essere usata a lungo, spesso accanto al latino, come dimostra la celebre iscrizione bilingue di Sagunto. Ma progressivamente anche questo segno distintivo si spense, sostituito dal latino, lingua dell’amministrazione e del potere.

Alla fine, la cultura iberica, pur resistendo a tratti con orgoglio e nostalgia, fu inevitabilmente assorbita dal mondo romano. La sua eredità sopravvisse per un po’ nei costumi locali, nei nomi delle città e nelle tradizioni rurali, ma col passare delle generazioni divenne sempre più labile, fino a dissolversi del tutto. Quella che un tempo era una fiorente civiltà autonoma, con una lingua, un’arte e un sistema religioso propri, finì per confondersi nel mare della romanità, perdendo la propria voce ma lasciando un’eco silenziosa che, ancora oggi, affiora dagli scavi e dalle pietre che raccontano la sua storia.