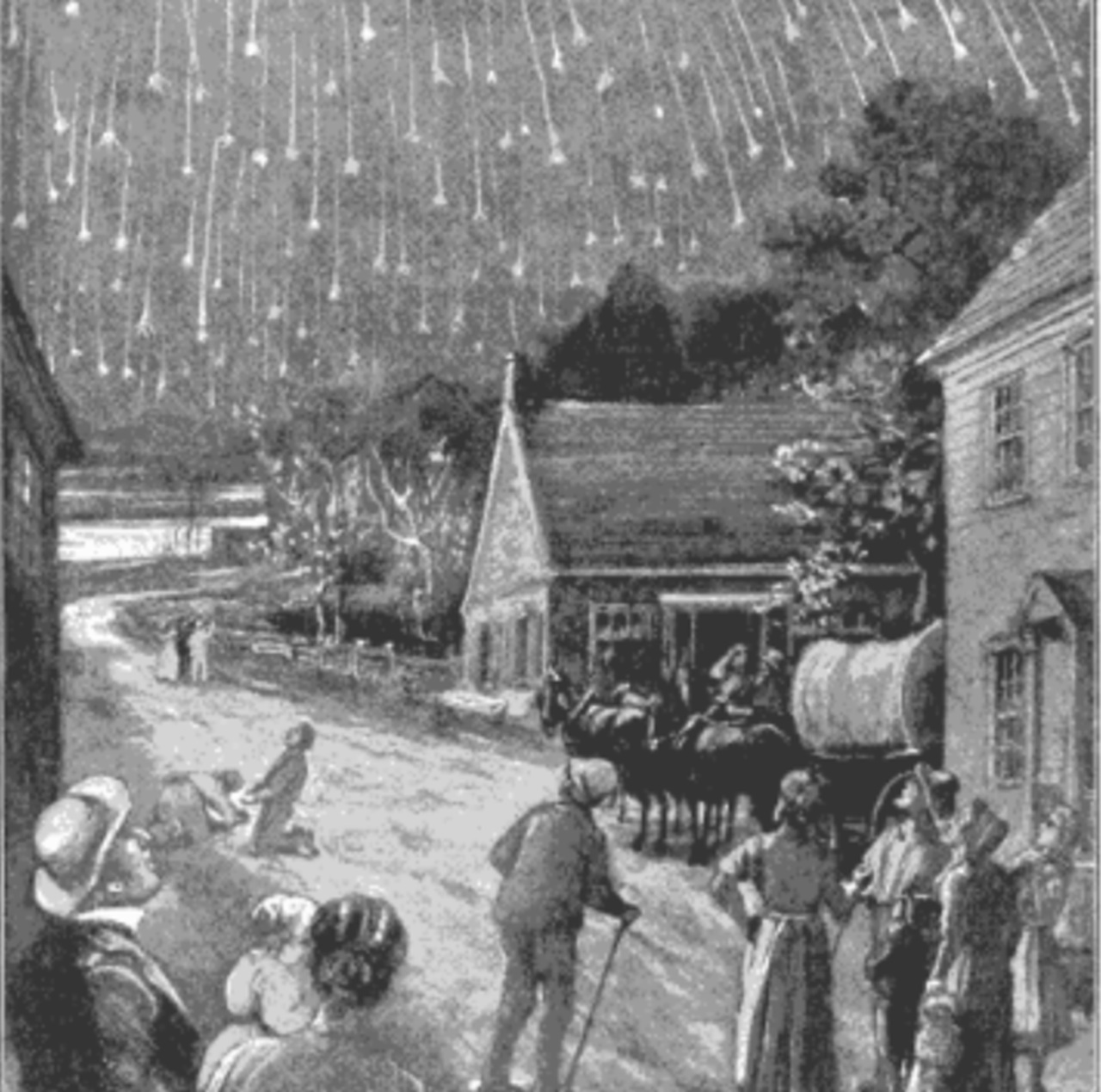

Sì, è arrivata l’apocalisse. Questo dovettero credere le centinaia di migliaia di persone che assistettero alla tempesta meteorica in Nord America nella notte fra il 12 e il 13 novembre 1833. Il più grande evento di questo genere dacché si conservano registrazioni. Fu uno spettacolo incredibile, di cui si conoscono dettagli, cause e conseguenze, sia in campo scientifico-astronomico, che in quello socio-culturale.

Una serie illimitata di scie luminose attraversavano la volta celeste in ogni direzione, incendiando la notte come un immenso fuoco d’artificio cosmico. Era la più imponente pioggia di meteoriti mai registrata nella storia moderna, tanto intensa da essere visibile dall’America centrale fino al Canada. In alcune zone si stimò che fino a 100.000 meteore all’ora attraversassero il cielo. Quella danza di luci, alla quale oggi diamo un senso empirico basato su filtri scientifici, al tempo dovette sembrare ben altro.

Per comprenderlo, basta un attimo osservare bene cosa fossero gli Stati Uniti d’America del 1833. Era un Paese ancora in gran parte rurale e profondamente religioso, soprattutto al Sud. La scienza faticava a spiegare i fenomeni celesti, altrove come in America. Così, si interpretò quella pioggia di stelle come un segno divino, un avvertimento del cielo o il Giudizio Universale annunciato dalle Scritture. I testimoni raccontano scene di panico: contadini in ginocchio nei campi, famiglie riunite in preghiera, pastori che convocavano messe improvvisate nella notte. Nelle regioni del profondo Sud, i canti religiosi si levarono all’unisono sotto un firmamento che sembrava disintegrarsi.

La cosa bella è che di quella notte si conservano alcune testimonianze scritte. Sarah Wiggins, una borghese del Midwest scrisse nel suo diario che “sembrava che il cielo si fosse aperto e che le stelle cadessero in un fiume di fuoco”. Un’altra, nel Kentucky, raccontò che “non si poteva camminare senza vedere il bagliore dei corpi celesti che si spegnevano a pochi secondi dal suolo”.

Fino a quel momento, la vera natura delle meteore era tutt’altro che chiara. Molti scienziati credevano ancora che si trattasse di fenomeni atmosferici, simili a vapori incandescenti o scariche elettriche nell’alta atmosfera. Ma la tempesta del 12-13 novembre 1833 cambiò tutto. Per la prima volta, migliaia di osservatori – tra studiosi, astronomi dilettanti e semplici cittadini – registrarono con metodi sistematici la direzione, la frequenza e la durata dei bolidi. Quelle annotazioni, raccolte da luoghi diversi, permisero di scoprire che le scie luminose sembravano irradiarsi da un punto preciso della costellazione del Leone.

Fu un’intuizione rivoluzionaria. Si identificò con precisione il “radiante” di uno sciame meteorico, cioè il punto da cui sembrano provenire le meteore. Quell’osservazione diede il nome stesso al fenomeno: le Leonidi.

Nei decenni successivi, astronomi come Denison Olmsted dell’Università di Yale e Hubert Anson Newton si dedicarono a studiare il fenomeno con rigore scientifico. Olmsted, in particolare, fu tra i primi a intuire che le meteore non erano prodotti dell’atmosfera, ma corpi cosmici che entravano nell’atmosfera terrestre ad altissime velocità. Newton, a fine secolo, stabilì definitivamente il legame tra le Leonidi e la cometa Tempel-Tuttle, una cometa periodica che la Terra incrocia ogni 33 anni circa.