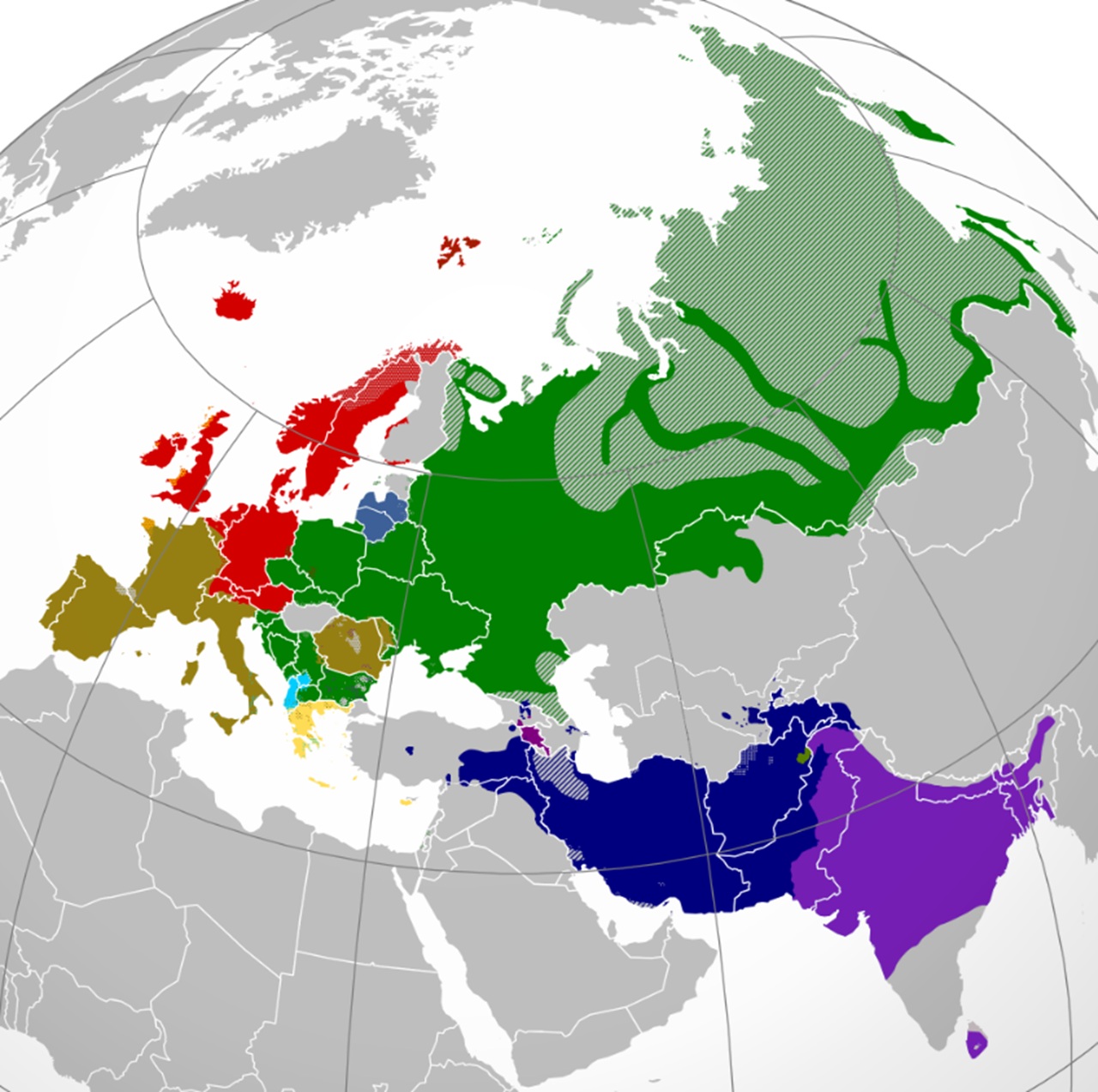

L’essere umano ha sempre cercato un principio unico capace di spiegare la complessità del mondo. Nel campo del linguaggio, questa aspirazione si è tradotta nell’idea di una lingua originaria, presente già nel mito biblico della torre di Babele. Sebbene tale idioma primordiale non sia mai stato individuato, tra il XVIII e il XIX secolo la ricerca raggiunse un punto cruciale: gli studiosi scoprirono che un vastissimo gruppo di lingue, parlate dall’Islanda fino al golfo del Bengala, condivideva un antenato comune. Era nato così il concetto di lingua indoeuropea, la madre di gran parte delle lingue europee e di numerose lingue asiatiche. Allora si ragionò su chi parlasse questa lingua archetipica, e ci si domandò chi fossero questi “Indoeuropei“. Ripercorrendo la loro (complessa) storia, si scopre molto su di noi, abitanti di un’Europa vecchia, ma vecchia per davvero.

A eccezione di pochi idiomi isolati – come il basco, il finlandese, l’estone e l’ungherese, o il sardo! – quasi tutte le lingue parlate in Europa derivano dall’indoeuropeo. Lo stesso vale per gran parte delle lingue di India, Pakistan, Iran, Afghanistan e dell’Asia centrale in generale. Una scoperta sorprendente… Chi avrebbe mai immaginato che un indiano e un islandese, un iraniano e uno svedese, uno spagnolo e un russo, un afghano e un francese potessero parlare lingue nate da un’unica radice comune?

Il primo passo verso questa intuizione avvenne in India. Nel 1583 il fiorentino Filippo Sassetti, mercante più attratto dalla conoscenza che dagli affari, imparò il sanscrito e rimase colpito dalle somiglianze con l’italiano. Parole come deva/dio, sarpa/serpe, sapta/sette, nava/nove rivelavano legami inattesi.

Due secoli dopo, un altro protagonista avrebbe dato forma più chiara all’ipotesi: l’inglese William Jones, bambino prodigio esperto in numerose lingue antiche, giunto a Calcutta nel 1783 come magistrato. Fondò la Asiatic Society e intuì l’esistenza di un’origine comune tra sanscrito, greco e latino. In realtà, già nel 1767 il gesuita francese Gaston-Laurent Coeurdoux aveva dimostrato le affinità tra sanscrito e altre lingue europee, ma la sua opera rimase in ombra e venne riconosciuta solo più tardi.

Consolidata l’idea di un’origine comune, gli studiosi iniziarono a chiedersi chi fossero questi misteriosi indoeuropei, dove vivessero, quale fosse la loro società. Alle ricerche rigorose si intrecciarono interpretazioni fantasiose: qualcuno li identificò con i mitici iperborei del Polo Nord, mentre altri, come Joseph-Arthur de Gobineau, elaborarono teorie con conseguenze disastrose. Nel suo Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane (1853-54), Gobineau reinterpretò il termine sanscrito arya (“nobile”) per sostenere una presunta supremazia razziale ariana, concetto poi ripreso dal nazionalsocialismo del XX secolo.

Anche in tempi più recenti, la questione è rimasta politica. Il nazionalismo indù, ad esempio, sostiene che l’India sia l’Urheimat, la patria originaria degli indoeuropei. Ma qual è, dal punto di vista accademico, la vera culla di questa lingua ancestrale?

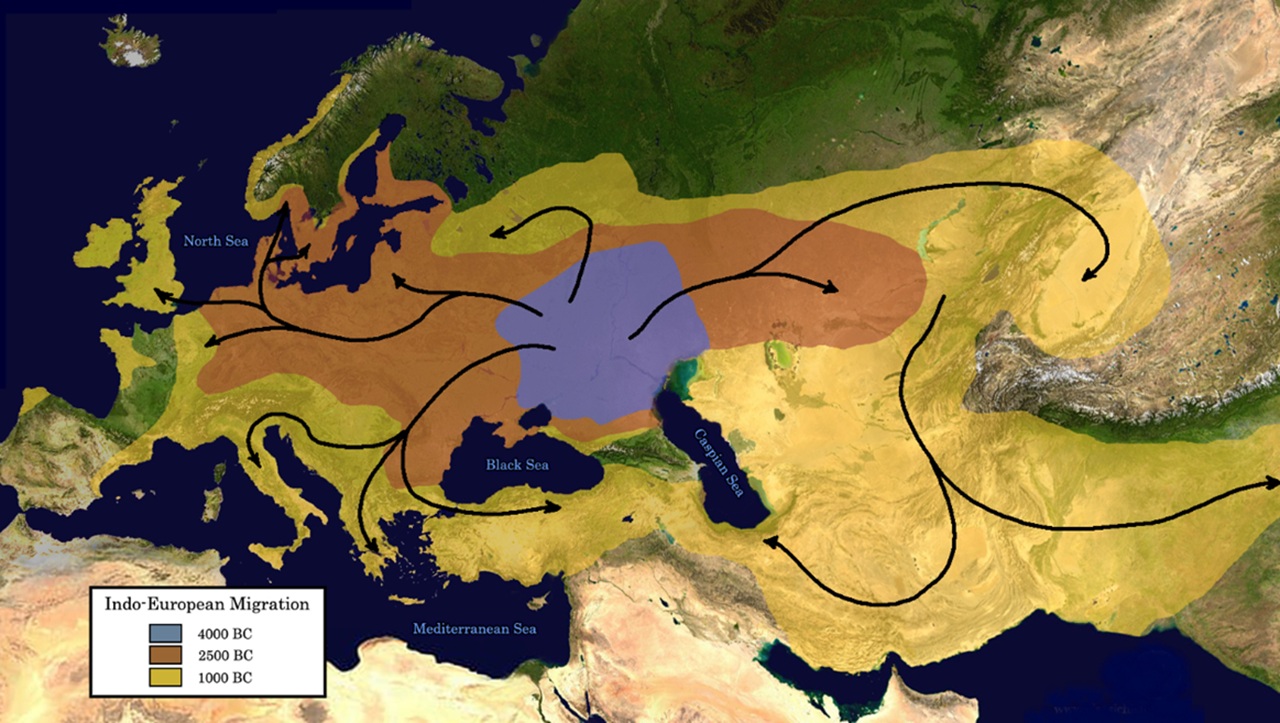

La spiegazione più diffusa è la teoria dei kurgan, formulata negli anni ’60 dall’archeologa lituana Marija Gimbutas. Secondo lei, gli indoeuropei erano pastori-guerrieri nomadi stanziati nelle steppe a est dell’Ucraina e a sud della Russia. Grazie all’addomesticamento del cavallo, tra il 4000 e il 1000 a.C. si espansero in più ondate, imponendosi sugli agricoltori neolitici. Gimbutas sottolineò il contrasto tra la loro cultura patriarcale, legata ai tumuli funerari (kurgan), e quella più pacifica e femminile delle popolazioni agricole.

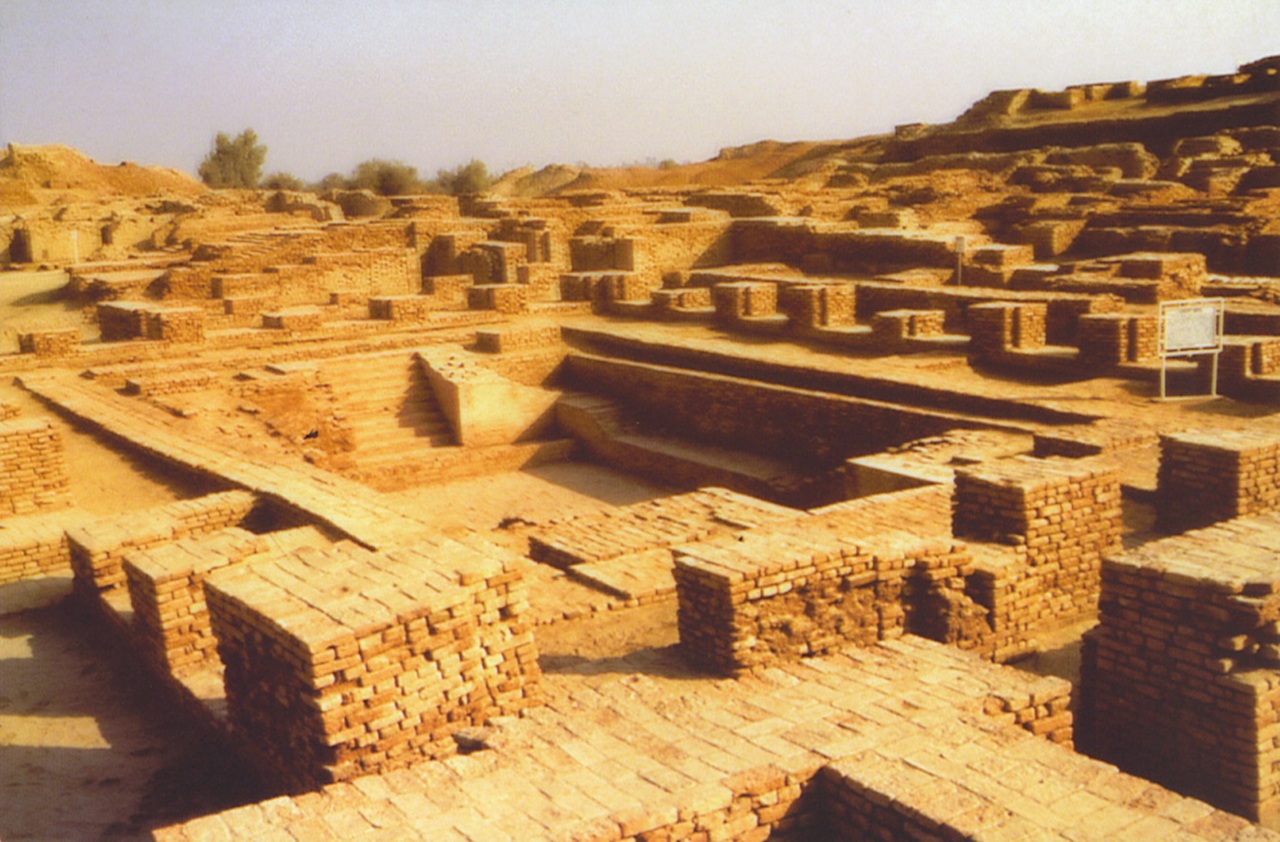

Un’altra ipotesi, proposta dall’archeologo inglese Colin Renfrew, spiega l’espansione indoeuropea non come conquista militare ma come diffusione pacifica dell’agricoltura. Secondo lui, a partire dall’8000 a.C. i contadini anatolici, scoperta la coltivazione dei cereali, avrebbero diffuso le lingue indoeuropee insieme alle nuove tecniche agricole.

Negli ultimi decenni l’archeogenetica ha permesso di conciliare queste due visioni. Il genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza ha sostenuto che le ipotesi non si escludono: i popoli del Kurgan, infatti, avrebbero avuto origine proprio in Anatolia. Uno studio sul DNA di antichissimi scheletri europei ha rafforzato la tesi dei kurgan, intrecciando prove linguistiche, archeologiche e genetiche.

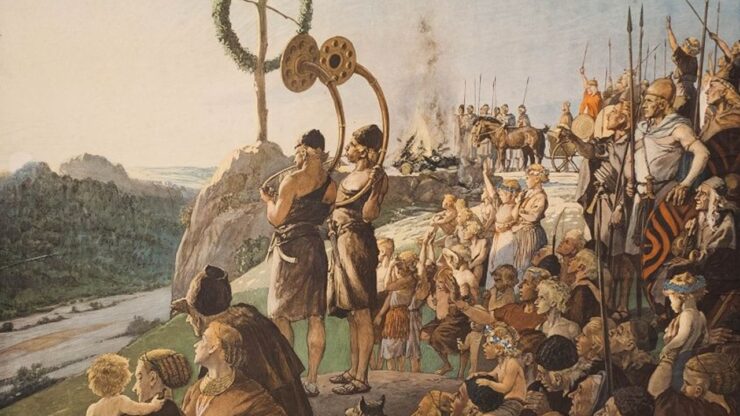

Dai dati ricavati da testi antichi emerge un ritratto abbastanza chiaro. Gli indoeuropei erano una società patriarcale, nomade, composta da pastori e guerrieri. Cavalcavano il cavallo, usavano il carro, consideravano il bestiame la principale ricchezza e praticavano sacrifici religiosi. Il loro pantheon era semplice e prevalentemente maschile, rivolto non tanto a questioni metafisiche quanto alla vittoria in guerra e al benessere terreno.

Fondamentale era il ruolo del poeta. Non solo cantore delle gesta dei re, ma anche sacerdote, giurista, medico e custode della tradizione. Due erano le sue figure. Il poeta itinerante, meno considerato, e il bardo di corte, vicino al re e dotato di grande influenza.

Un’ipotesi affascinante sulla loro visione del mondo è la tripartizione funzionale, che divideva la realtà in tre sfere: sacra, militare ed economico-produttiva. Questa concezione si rifletteva nella religione (Giove, Marte e Quirino nel tempio capitolino romano), nella filosofia (la Repubblica ideale di Platone con sapienti, guerrieri e artigiani) e nella società indoeuropea stessa.

Il potere era organizzato in clan (wik-), guidati da un re (reg-), figura al tempo stesso umana e divina, garante di fertilità, vittoria e prosperità. Un cattivo re, incapace di assicurare piogge, pascoli e abbondanza, doveva essere sostituito. Spesso la sua consacrazione avveniva attraverso un matrimonio sacro, simbolizzato dall’unione rituale con una giumenta, incarnazione della divinità locale.

La famiglia era governata dal paterfamilias (dom-potis), e i matrimoni potevano avvenire per amore, per rapimento o più spesso per accordo tra famiglie. Il riconoscimento del neonato spettava al padre, che lo prendeva sulle ginocchia: un gesto che ha lasciato traccia linguistica nella parola “genuino” (dal latino genu, “ginocchio”).

Oggi, grazie all’incontro tra linguistica, archeologia e genetica, il mistero degli indoeuropei si va chiarendo. Quello che emerge è il ritratto di un popolo complesso: pastori e guerrieri, custodi di una religione semplice ma funzionale, organizzati in clan e in re sacralizzati, legati a una visione del mondo tripartita. Una civiltà che ha lasciato in eredità non solo una lingua comune, ma anche un modo di pensare e di strutturare la società, tracce che ancora oggi si ritrovano nelle nostre istituzioni e nelle nostre parole.