Spesso quando parliamo dell’antica Roma citiamo anche la Guardia Pretoriana. Ma che cos’era? La versione breve della storia è che era un corpo d’élite che il cui compito principale era quello di fungere da guardia del corpo per gli imperatori romani. Tuttavia talvolta, anzi, spesso, si dilettava nel diventare king maker.

Tutto quello che volevate sapere sulla Guardia Pretoriana

Perché king maker? Perché molti imperatori romani caddero proprio per mano dei loro stessi bodyguard i quali, poi, scelsero da sé chi far nominare come prossimo imperatore. Da non confondere con i semplici pretoriani, guardie del corpo di nobili e autorità varie, questo corpo militare era utilizzato non solo come guardie del corpo, ma anche come servizi segreti, come polizia, come corpo amministrativo e anche come aiuto per i Vigiles nello spegnere gli incendi.

La Guardia Pretoriana nacque nel III secolo a.C. quando a gruppetti di militari delle legioni venne dato il compito di proteggere pretori, consoli e generali. Alcuni scritti sostengono che, all’inizio, a tale scopo furono usati anche schiavi e gladiatori armati. Tuttavia nel corso dei tempi, i Romani utilizzarono le prime coorti delle legioni, il che spiega perché le prime coorti avessero più uomini rispetto alle altre. All’epoca di Giulio Cesare quest’ultimo considerava come guardia del corpo tutta la Legio X e lo stesso fecero poi Marco Antonio e Ottaviano.

Quando Ottaviano ascese al trono imperiale come Augusto, ecco che la convertì e riorganizzò nella Guardia Pretoriana fra il 29 e il 20 a.C., anche se poi fu ufficialmente fondata da Tiberio. La Guardia Pretoriana era composta da nove coorti e non da dieci. Questo perché non poteva essere considerata una legione vera e propria, visto che era contro la legge avere una legione stanziata in città e in Italia. All’inizio Augusto stanziò tre coorti a Roma e il resto sparse nelle altre città italiche.

Tiberio, poi, con la scusa di evitare che queste coorti pesassero sul resto dell’Italia e per imporre una disciplina più rigida, le radunò tutte nei Castra Praetoria, l’accampamento della Guardia Pretoriana di Roma che si trovava nella parte nord-orientale della città, praticamente fra il Viminale e l’Esquilino, fra la via Nomentana e la via Tiburtina. Per tale motivo i pretoriani decisero che lo scorpione, il segno zodiacale di Tiberio, sarebbe stato il loro simbolo.

Le coorti erano guidate dal prefetto del pretorio, membro del ceto equestre. Ciascuna coorte, poi, era comandata da un tribuno militare e da un massimo di sei centurioni. Fra di essi spiccava il trecenarius, il primo dei sei.

Il reclutamento avveniva inizialmente fra i migliori legionari italici. Successivamente, con Claudio, potevano arrivare anche dalle zone nord dell’Italia. Nel II secolo, la maggior parte di questi pretoriani erano italici, mentre il resto proveniva dalle province più antiche dell’impero. All’epoca di Adriano, la Guardia Pretoriana rimase l’ultimo corpo militare a incarnare lo spirito dell’antico esercito tradizionale, visto che il resto delle legioni era composto quasi solo da gente delle province e dai popoli della frontiera.

Quando poi ci fu il congedo in massa dei pretoriani italiani e, soprattutto, divenne attiva la riforma di Settimio Severo, ecco che i cittadini romani delle province, sostituirono gli italici. E dopo Caracalla, in virtù della Constitutio Antoniniana che diede la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, ecco che tutti poterono servire nella Guardia Pretoriana.

A dire il vero la Guardia Pretoriana, rispetto ad altri servizi militari, era assai ambita. Questo non solo perché, in teoria, era un gruppo d’élite, ma anche per via della durata del servizio. I legionari romani, infatti, dovevano prestare servizio per 20-25 anni. La durata del servizio dei pretoriani, invece, era di soli 16 anni, con congedo che avveniva ogni due anni, il 7 gennaio.

Ma anche la paga faceva gola a molti. Augusto aveva fissato la paga a 750 denari all’anno, ma alla fine del I secolo grazie anche agli aumenti voluti da Claudio e Domiziano, era arrivata a 1.000 denari. Sotto Settimio Severo salì a 1.500 denari, arrivando a 2.500 sotto Caracalla. A questo stipendio base di aggiungevano poi i premi che gli imperatori del I e II secolo diedero a questo corpo in modo da assicurarsi la sua fedeltà, bonus che divenne permanente nel III secolo. E anche la liquidazione era di molto superiore a quella delle legioni normali.

Cosa faceva un pretoriano tutto il giorno? Esattamente come nelle altre legioni, i pretoriani solitamente alloggiavano nell’accampamento. Qui si esercitavano nelle arti belliche. In pratica facevano le stesse cose degli altri legionari, con il bonus aggiuntivo però che, visto che si trovavano a Roma, nel tempo libero potevano andare alle terme, assistere ai giochi nell’anfiteatro o godere dei benefici della vita cittadina.

Il loro accampamento, il Castra Praetoria, si trovava in una zona periferica, al di là delle Mura Serviane. Misurava 440 x 380 metri. La zona occidentale dell’accampamento era destinata alle esercitazioni militare e l’accampamento era circondato da mura. Alte dai 3 ai 5 metri all’epoca di Tiberio, furono danneggiate durante la guerra civile. Fu poi Vespasiano a ricostruirle. Quando poi Aureliano costruì le mura intorno alla città, ecco che inglobò praticamente l’accampamento nel loro percorso.

Per quanto riguarda armi e armature, a dire il vero non si sa molto. Probabilmente i pretoriani avevano armamenti e armature standard, niente di particolare. Sappiamo per certo che, durante il servizio, per passare inosservato, solevano indossare vestiti discreti. Indossavano spesso una tunica bianca, il mantello di lana tipico dei soldati chiamato sagum o la paenula, mantelli con cappuccio. Questo in modo da nascondere le armi.

Usavano poco gli elmi, per lo più solamente durante le parate o le dimostrazioni pubbliche. Quando gli imperatori andavano in guerra, si limitavano a usare l’elmo tipico dei legionari. Anche armi e scudi, in guerra, era uguali a quelli degli altri legionari. Avevano il gladius e forse l’unica cosa che li differenziava e che sulle insegne o sull’equipaggiamento era raffigurato lo scorpione.

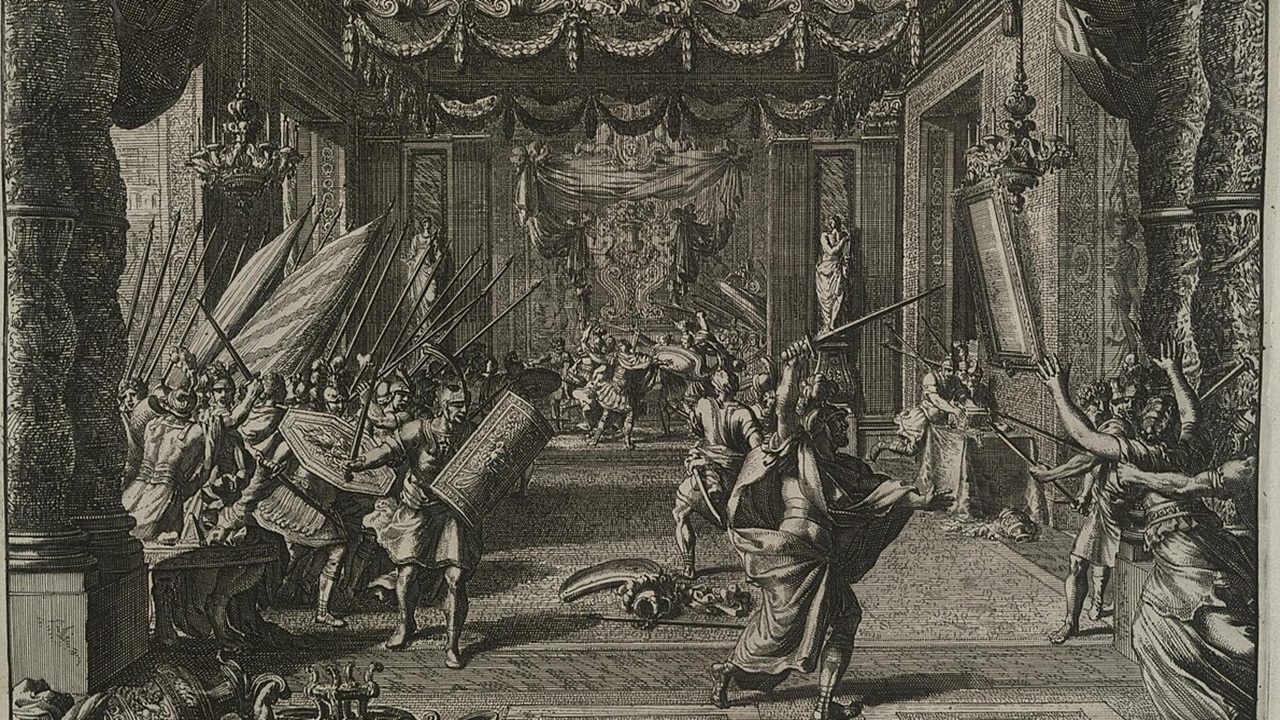

Talvolta poliziotti, spie, agenti segreti, il loro compito principale, in teoria, era quello di proteggere gli imperatori. Tuttavia questa stretta vicinanza ebbe un’altra conseguenza. Spesso, infatti, era proprio la Guardia Pretoriana a deporre (traduci con “uccidere”) gli imperatori non più graditi (a loro o al popolo) e a eleggerne un altro.

La prima volta che questo accadde fu nel 41, quando la Guardia Pretoriana decise di uccidere Caligola, acclamando al suo posto Claudio. Poi nel 69, la Guardia Pretoriana, questa volta insieme ad altri reparti dell’esercito, decise di porre fine all’impero di Galba, acclamando al suo posto Otone.

Successivamente i pretoriani decisero che fosse arrivato il momento di assassinare Pertinate nel 193 e poi anche Caracalla nel 217. Rimasero buoni per cinque anni, poi nel 222 decisero che era giunta l’ora di uccidere Eliogabalo. Nel 238 ebbero parecchio da fare visto che uccisero sia Pupieno che Balbino.

E ancora: nel 249 uccisero Filippo II, poi nel 253 fu la volta di Treboniano Gallo e pure di Volusiano. Anche Aureliano fu vittima dei pretoriani nel 275.

Insomma, diciamo che la Guardia Pretoriana aveva lo spirito del king maker nel suo regolamento non ufficiale, ma nella versione killer. E di sicuro avrebbero apprezzato assai il film “Come ammazzare il capo… e vivere felici”.