Se dico colonia, giustamente la maggior parte di voi, gente del XXI secolo, penserà alla brutale opera di dominio e sfruttamento messa a punto dagli europei a partire dal XVI secolo, che ha coinvolto quasi ogni angolo del mondo, dalle Americhe all’Asia orientale, passando per l’Africa o le isole del Pacifico. Ma questa è l’accezione moderna di colonia, ben diversa da quella insita nella mente dei nostri antenati più antichi. Oggi cercheremo di comprendere assieme attraverso quali modalità il significato di colonia si differenziò nell’antichità rispetto ai secoli a noi più prossimi.

Per farlo presenterò diversi casi concreti, ma prima è cosa buona e giusta affrontare il discorso da un punto di vista concettuale ed etimologico. Per un essere umano dell’evo antico dare vita ad un insediamento lontano dalla madre patria era prima di tutto un’opportunità d’espansione per la cultura di riferimento. Ok, non voglio dire che tutto fosse rose e fiori e che le comunità insediatesi andassero d’amore e d’accordo con gli autoctoni. La violenza esisteva anche allora e l’imposizione della forza tornava il più delle volte utile ai piani dei colonizzatori. Però – e su questo è importante spingere parecchio – l’idea di sfruttare intensamente le risorse di un dato territorio per potenziare la casa madre a discapito della popolazione originaria non sfiorava minimamente i pensieri del gruppo di recente stanziamento. Cosa che britannici, francesi, tedeschi, portoghesi, spagnoli (anche noi italiani), giapponesi, invece hanno fatto eccome.

Si ragioni poi sull’etimologia della parola. “Colonia” deriva dal latino colere, ossia “coltivare“. Dunque ci si insediava altrove per fondare una nuova comunità e far sì che prosperasse. Il latino non vi accontenta? Ok, passiamo al greco antico. I coetanei di Talete o di Protagora usavano la parola apoikía (ἀποικία) per indicare una colonia greca. La parola significava letteralmente “casa lontana“. Un suggerimento abbastanza indicativo sul modo di pensare dei Greci.

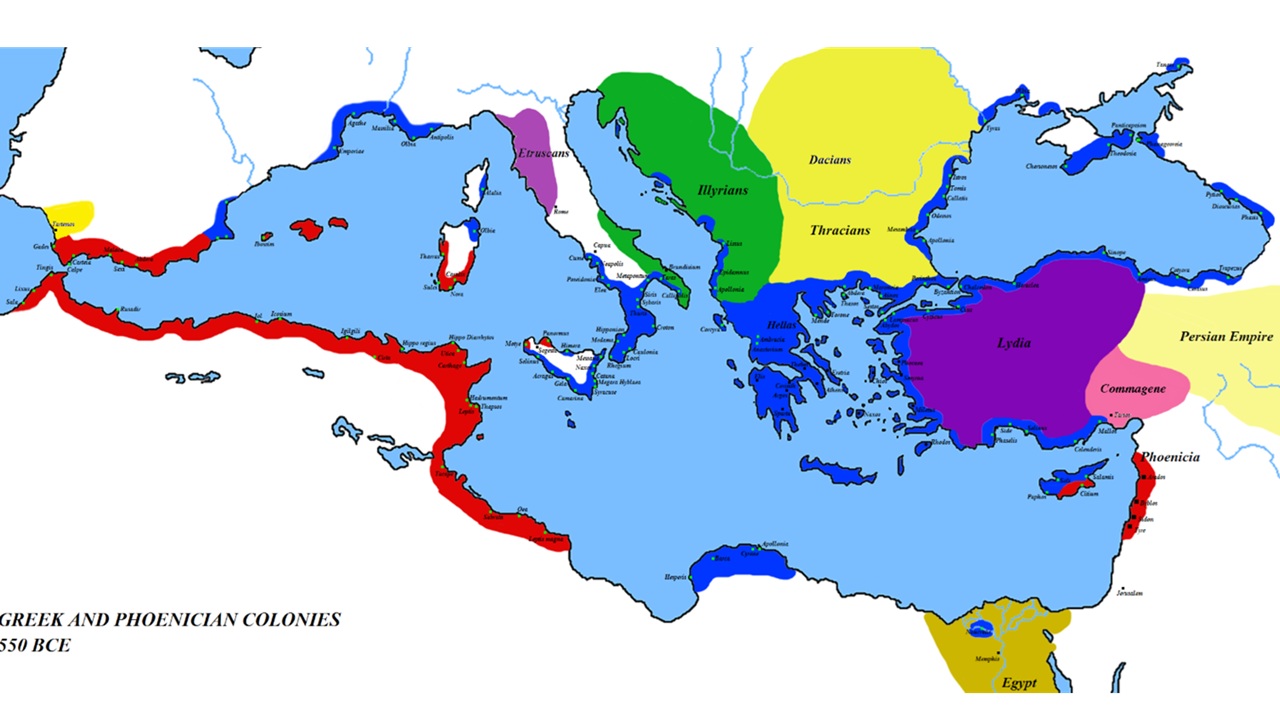

Restando sotto l’ombra del Monte Olimpo, vediamo più nel concreto cosa intendessero – soprattutto in età arcaica, perciò intorno all’VIII-VI secolo a.C. – per colonia. Per loro era anzitutto una soluzione pratica a un problema demografico ed economico. Le poleis avevano un territorio agricolo spesso limitato e poco fertile. L’aumento della popolazione rischiava di generare tensioni interne. Da qui l’idea di inviare parte dei cittadini a fondare una nuova polis oltre mare.

Il momento della fondazione aveva un carattere sacro e comunitario. La metropoli nominava un’ecista (οἰκιστής, oikistes, fondatore), che guidava i coloni, tracciava i confini della città, distribuiva le terre e soprattutto istituiva i culti religiosi, spesso connessi a quelli della madrepatria. Questo legame sacro e identitario faceva sì che la colonia non fosse un mero avamposto, ma una polis autonoma, con le sue istituzioni, in rapporti di alleanza e rispetto reciproco con la metropoli.

Non era una conquista, bensì, per dirla con le parole degli antichisti, un atto di gemmazione. Siracusa (colonia di Corinto), Cuma (colonia di Calcide) o Massalia (Marsiglia, colonia di Focea) ne sono esempi. In alcuni casi, le colonie diventarono più potenti delle loro madri, ma senza rompere il filo culturale e religioso che le univa.

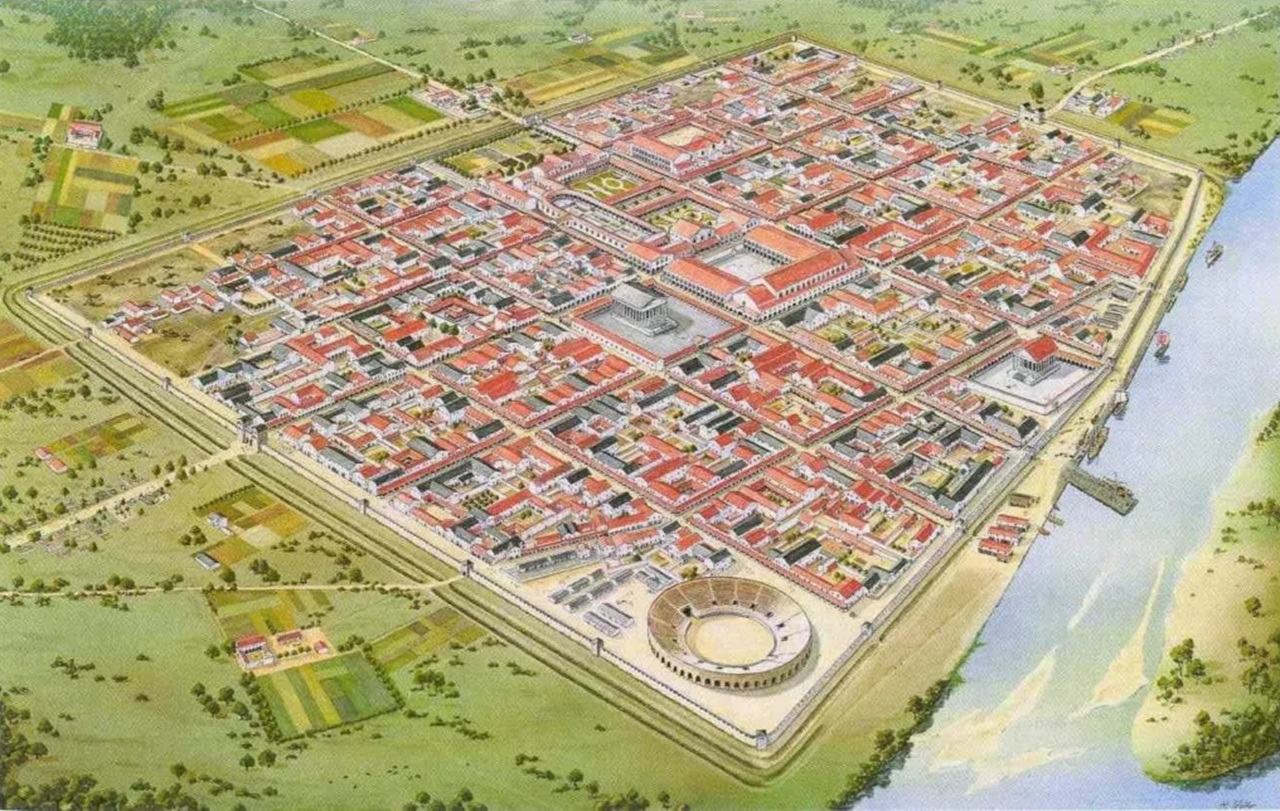

Roma prendeva spunto dall’idea originale greca, ma la applicava in chiave di dominio politico, militare e culturale. Questo perché, in particolar modo in età repubblicana, cadeva la necessità ellenica di andare altrove in cerca di nuove opportunità. Quello di Roma era un imperialismo ante litteram, col dichiarato intento di romanizzare le terre su cui poggiava il piede del legionario. Detto ciò, sarebbe scorretto paragonare le colonie romane con quelle europee del tardo Ottocento.

Queste colonie, dotate di status giuridico privilegiato, agivano da avamposti militari e culturali insieme. “Pacificavano” (non serve che spieghi il senso delle virgolette) le popolazioni locali, garantivano il controllo del territorio e al tempo stesso diffondevano lingua, istituzioni e costumi di Roma. L’elemento agricolo rimaneva – i veterani premiati con terre – ma non era più il fulcro.

Un altro modello da tenere in considerazione, poiché differente dai due affrontati fino ad adesso, è quello dei Fenici. Naviganti abilissimi e mercanti intraprendenti, i Fenici non avevano la necessità di alleggerire pressioni demografiche né di dominare culturalmente popolazioni. Le loro colonie erano empori commerciali: porti sicuri lungo le rotte, magazzini, stazioni di rifornimento. Dei portoghesi della primissima ora. Mi prendo la responsabilità di quanto affermato.

L’obiettivo era pratico e mercantile: garantire il flusso di merci attraverso il Mediterraneo. In molti casi, si trattava di piccoli insediamenti o avamposti misti, dove i Fenici si integravano con le popolazioni locali. Il caso straordinario fu Cartagine, nata come colonia di Tiro (nell’attuale Libano), ma destinata a diventare molto più della sua madrepatria. Cartagine trasformò il modello fenicio in qualcosa di più strutturato, perché da semplice emporio divenne capitale di un vero impero commerciale; a sua volta con proprie colonie in Nord Africa, Spagna e Sardegna. Un’evoluzione che la portò a scontrarsi con Roma, inaugurando uno dei conflitti più celebri dell’antichità: le guerre puniche.

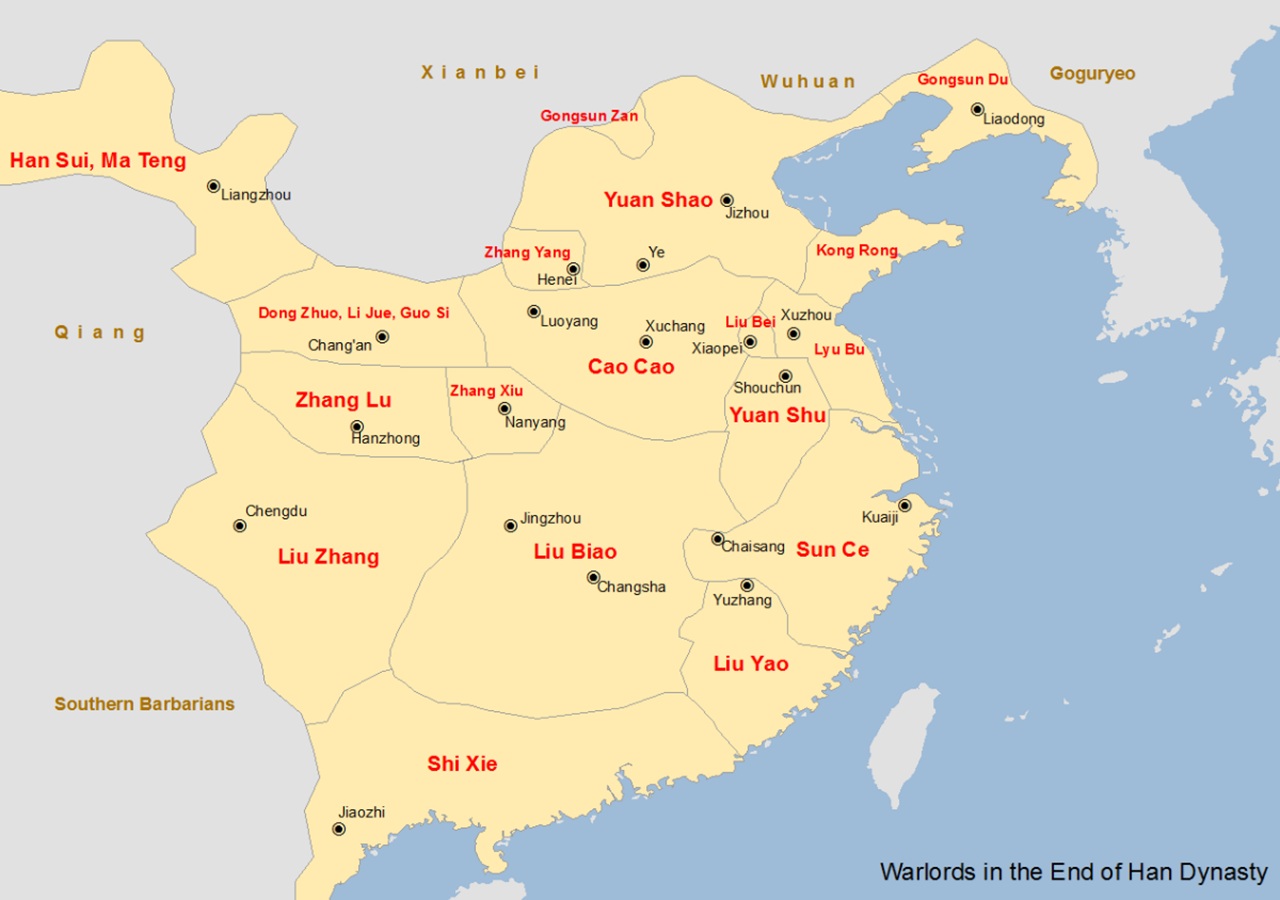

Infine è giusto citare la questione delle colonie cinesi, spesso ignorata da un genere di storiografia occidentalocentrica. Il caso cinese, durante la dinastia Han (202 a.C. – 220 d.C.), introduce una dimensione ancora diversa rispetto a quelle greca, romana e fenicia. Qui la colonizzazione non nasce da un bisogno demografico o da un impulso commerciale, bensì da un’esigenza eminentemente strategica e politica: consolidare il potere imperiale su territori vastissimi, lungo i margini più esposti dell’impero, e garantire la sicurezza delle vie di comunicazione come la Via della Seta.

Dopo le vittorie militari – ad esempio quella di Huo Qubing contro lo Xiongnu Hunye nel 121 a.C. – l’imperatore Wu di Han promosse l’insediamento di coloni nelle nuove zone conquistate, come il Corridoio di Hexi e l’Altopiano di Ordos. Qui furono istituiti i tuntian, guarnigioni agricole-militari autosufficienti: un modello particolare, che univa la funzione di avamposto difensivo con quella produttiva, garantendo al tempo stesso sicurezza militare e approvvigionamento alimentare. Il caso cinese mostra dunque una colonizzazione come strumento di gestione imperiale su scala continentale, legata al doppio binomio difesa/approvvigionamento e assimilazione/controllo.