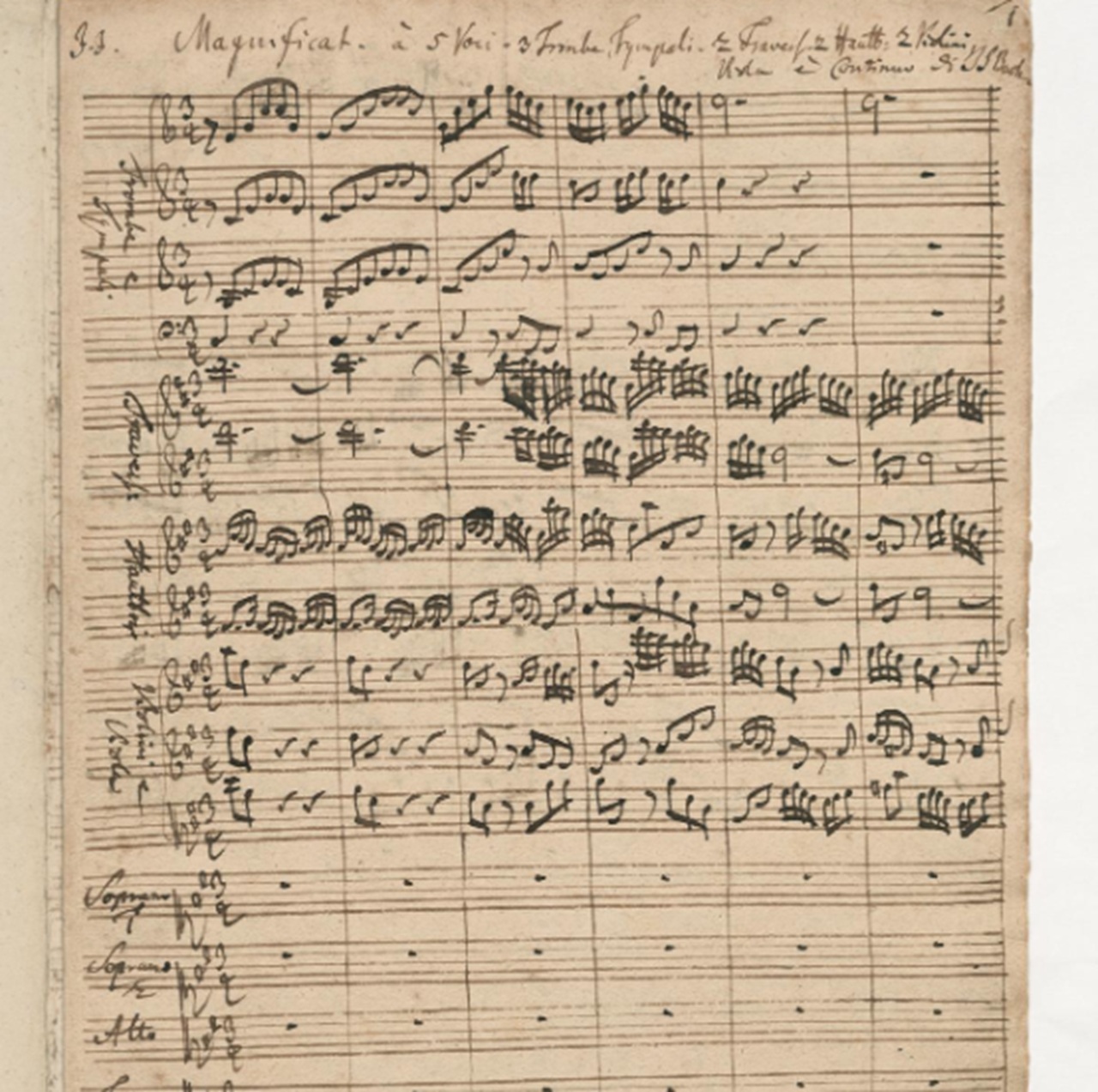

Almanacco del 2 luglio, anno 1733: nello scenario offerto dalla Thomaskirche di Lipsia, in Sassonia, si esegue per la prima volta la nuova cantata “Magnificat” di Johann Sebastian Bach. Andava in scena una delle sue opere in lingua latina più famose. Ancora oggi celebrate e riproposte – anche in salse diverse – pur non snaturando il senso profondo di quella perla musicale.

In un caldo giorno d’estate del 1733, la città di Lipsia – allora fiorente centro intellettuale e religioso della Sassonia di confessione protestante – si preparava a celebrare la festa liturgica della Visitazione della Vergine Maria. Era il 2 luglio, data tradizionalmente dedicata alla commemorazione evangelica dell’incontro tra Maria ed Elisabetta (Luca 1:39–56). Episodio che nella liturgia luterana continuava a essere onorato con una solenne messa festiva e musica di grande rilievo.

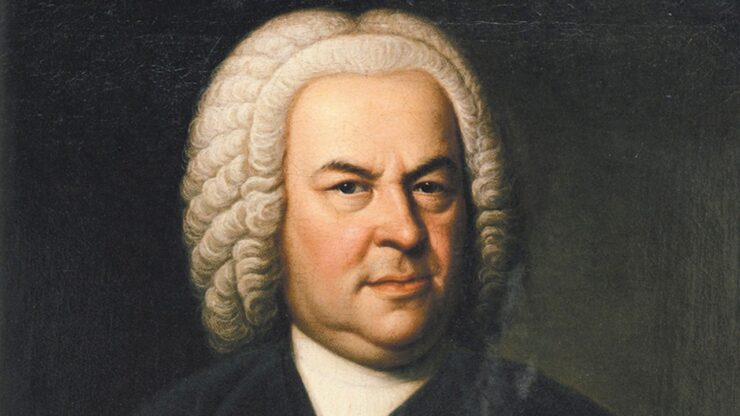

In quell’occasione, Johann Sebastian Bach, da un decennio Kantor (equivalente del maestro di cappella) della Thomasschule, preparava l’esecuzione di una delle sue composizioni più maestose in lingua latina: il Magnificat in re maggiore.

La cantata solenne non era un pezzo inedito del repertorio bachiano. Il musicista che ebbe l’onore e l’onere di essere il 17° Thomaskantor di Lipsia, terminò la prima versione della cantata per orchestra nel 1723. Era tuttavia un’opera votata a tematiche e sonorità natalizie, perciò negli anni che seguirono la rivisitò, così da renderla replicabile in ogni momento dell’anno.

La festa della Visitazione, pur avendo origini medievali cattoliche, era mantenuta nel calendario luterano. Gli abitanti la celebravano con grande sfarzo nelle chiese principali di Lipsia, soprattutto San Tommaso e San Nicola. In tali occasioni, l’intera cittadinanza accorreva ad ascoltare la Predigtgottesdienst (messa con predica). Essa prevedeva: letture bibliche solenni; l’esecuzione di una cantata in latino o tedesco e la partecipazione di musici selezionati tra gli studenti della Thomasschule. Partecipavano anche strumentisti cittadini e cantanti. Si comprende tuttavia come la messa in scena del Magnificat rappresentasse il centro gravitazionale dell’intera liturgia.

Bach quel 2 luglio 1733 dirigeva l’orchestra per anche per un secondo e più celato intento: fare colpo. Su qualcuno? Non proprio; su qualcosa, ecco. Un’istituzione – anche se sarebbe più corretto utilizzare l’articolo determinativo – che rispondeva al nome di Corte reale ed elettorale di Sassonia, con sede a Dresda. Ottenere il titolo di “Compositeur de la musique de la chambre” a Dresda era quanto di più prestigioso ci potesse essere nella carriera di Johann Sebastian Bach.

È per questo che molti studiosi ritengono che la nuova esecuzione del Magnificat quel 2 luglio non fosse solo una celebrazione religiosa, ma anche un gesto pubblico e simbolico. Un’autentica autopresentazione davanti all’élite cittadina oltre che un atto parallelo alla sua candidatura a Dresda.