All’interno di un dibattitto storico incentrato sull’Europa, quando si menzionano gli anni della prima Età Moderna, i nostri pensieri vanno immediatamente alle sfarzose corti europee, alle grandi esplorazioni, all’evoluzione del pensiero umanista o alle meraviglie dell’arte e dell’architettura. Ai margini di questa prosperità – nascondendo sotto il tappeto gli orrori delle guerre di conquista, della colonizzazione e della discriminazione religiosa – celavano la loro identità le popolazioni di lingua e cultura romanì, che a voler semplificare chiamiamo “Rom“. Nomadi giunti a scaglioni nel Vecchio Continente ma di cui nessuno sapeva rintracciarne l’origine. Su di loro campeggiava l’alone del pregiudizio, in quanto fattore di alterità, e questa è la storia di quel primo, controverso, contatto.

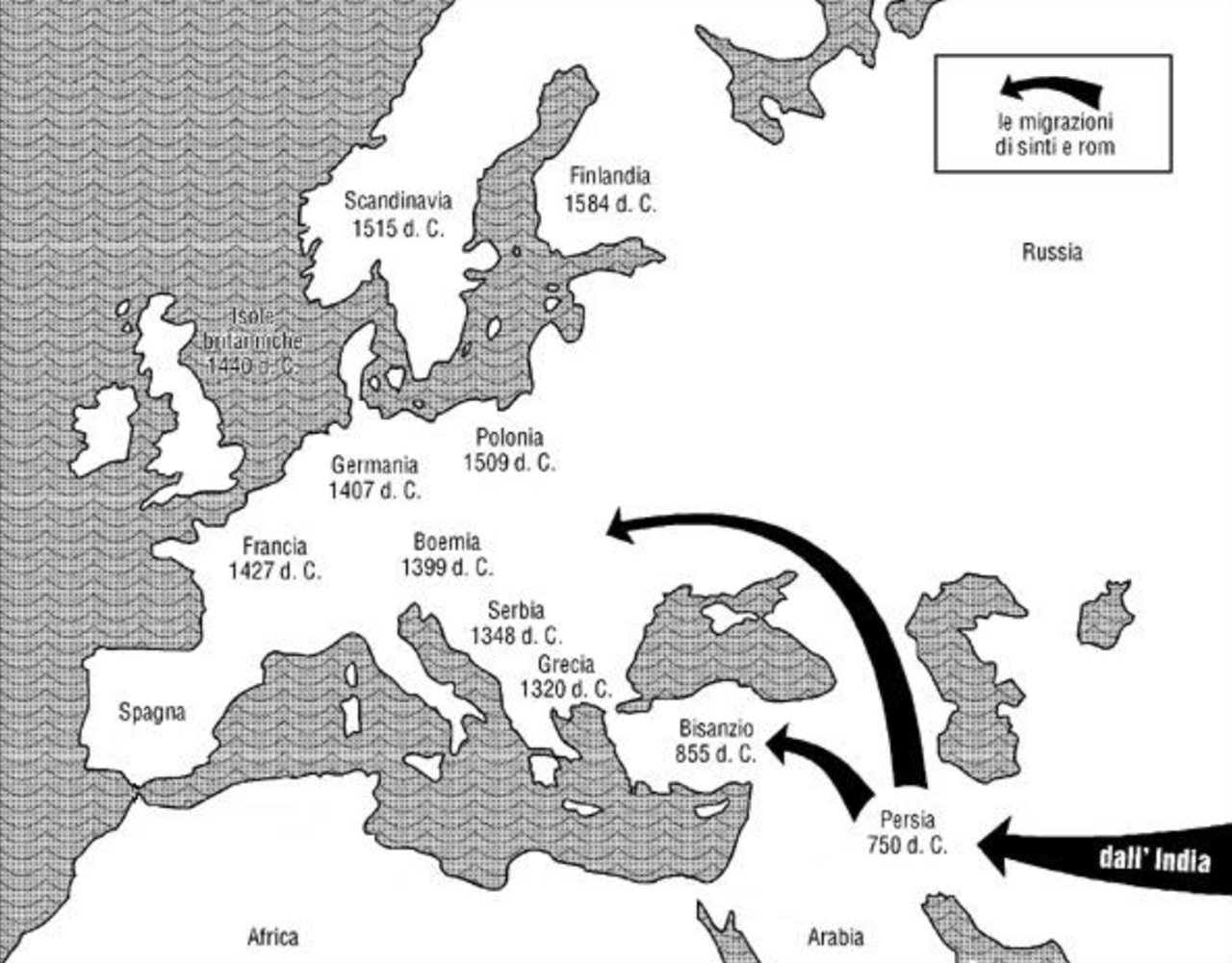

Le origini del popolo Rom sono ancora oggi fonte di ampio dibattito. Un punto d’accordo comune fra gli accademici però esiste: non sono di origine europea. Tra il XVIII e il XIX secolo si evidenziarono dei forti legami fra la lingua romanì e il sanscrito, originario del nord dell’India. Dunque è generalmente accettato dagli studiosi (seppur con tutte le riserve del caso) che queste popolazioni migrarono dal Subcontinente indiano verso Occidente a partire dall’XI secolo. Esperienza migratoria che mutò radicalmente la cultura delle popolazioni romanì.

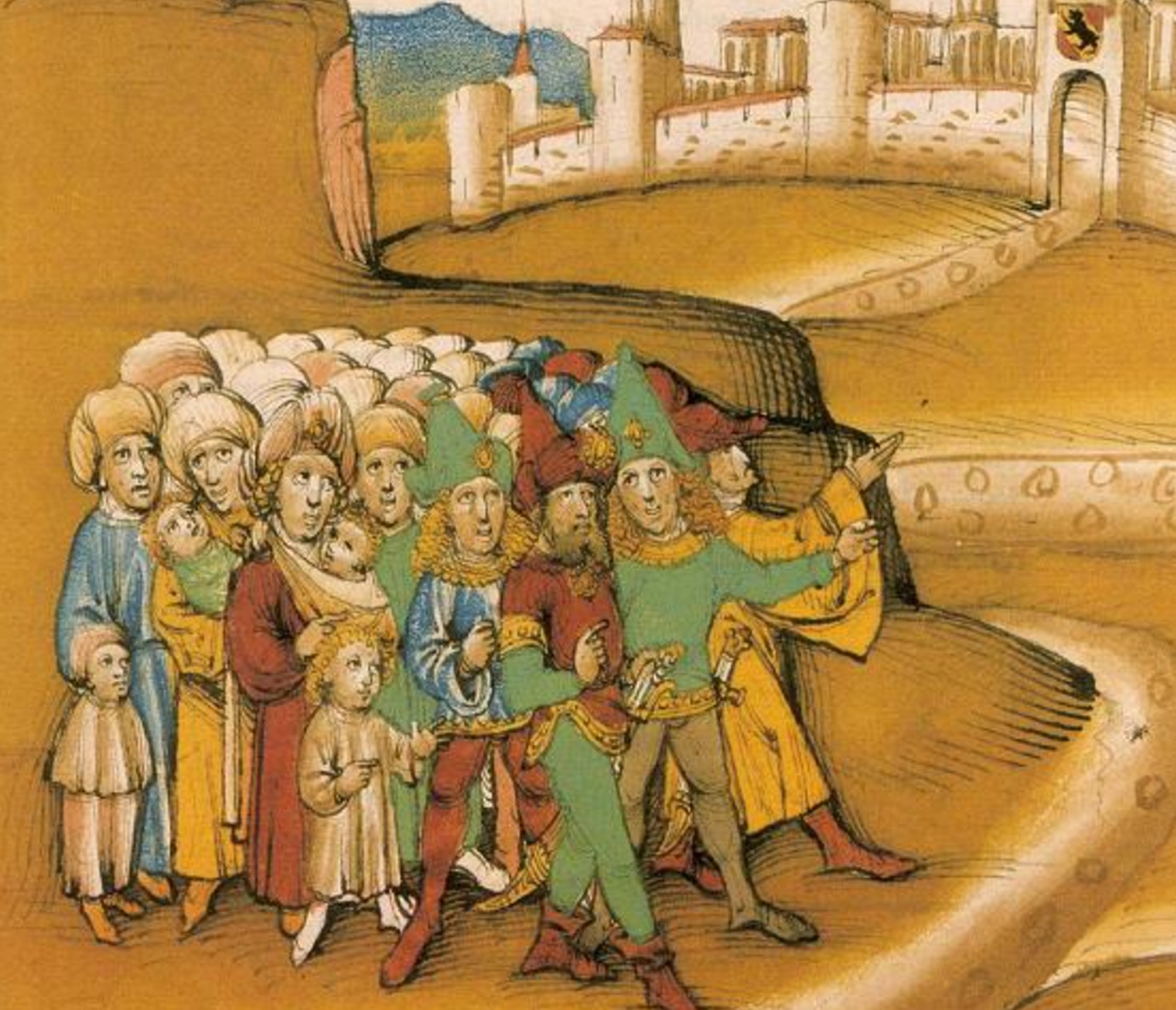

Se sulle origini ancestrali si hanno ancora dei vaghi dubbi, meno incerte sono le modalità storiche con cui i Rom approdarono in Occidente. Il fattore chiave è il miglioramento del sistema viario che legava l’Europa all’Oriente. Assieme con merci, mercanti e idee, si spostavano anche i Rom. L’espansione del commercio intercontinentale offrì agli itineranti la duplice possibilità di spostarsi in relativa sicurezza e di trovare lavoro nel mentre. I Rom viaggiavano in comunità di 30, 40 o 50 persone, guidate da personalità forti e carismatiche, note come “Duchi” o “Conti”. I termini variavano dalla lingua di riferimento nel posto in cui sostavano.

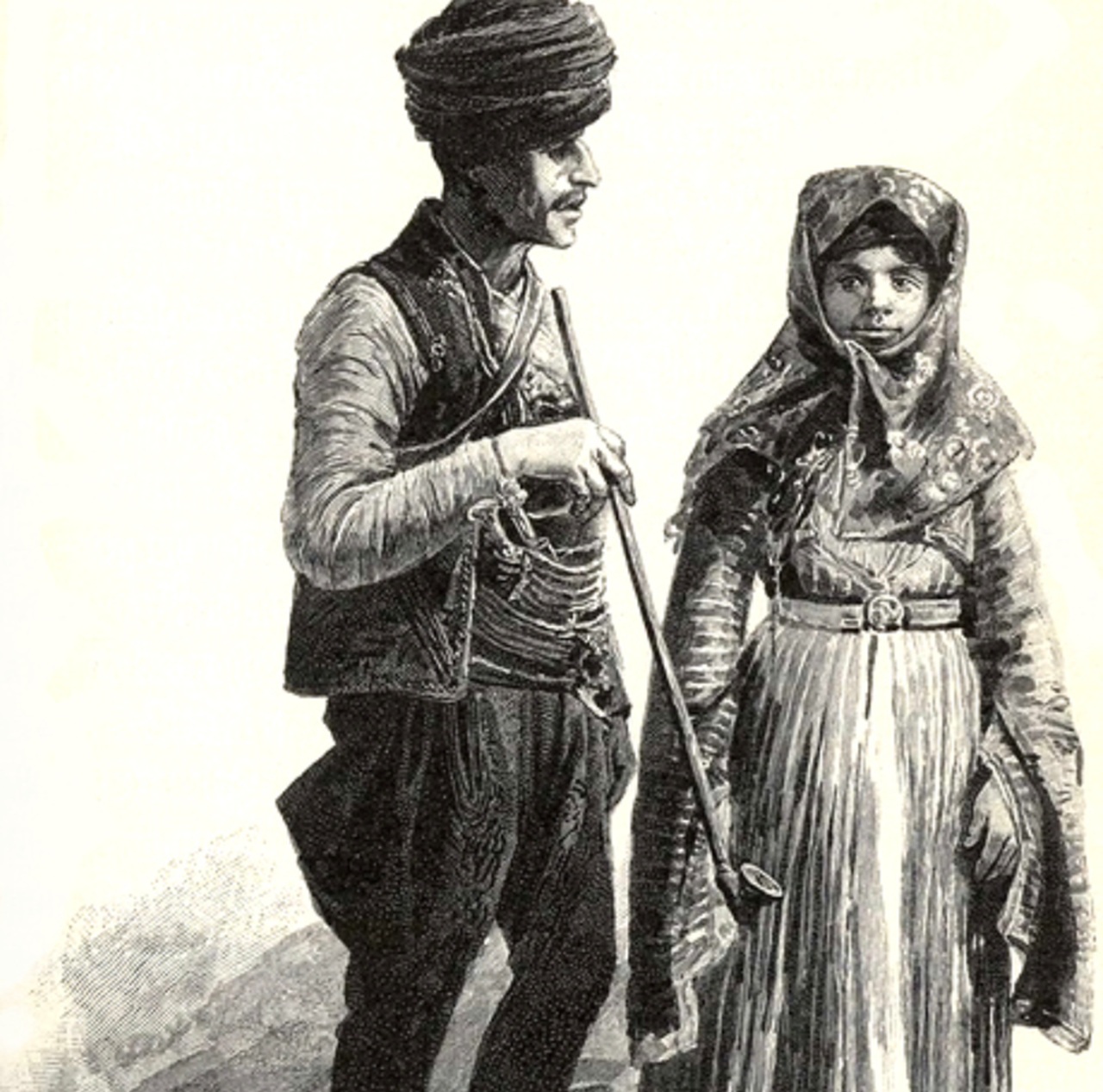

Attraversarono la Persia e toccarono Medio Oriente, Africa settentrionale e Anatolia. Da lì, il passo per l’Europa fu rapido, ma non indolore. Essi sfruttarono il loro fascino forestiero per attirare i più curiosi, guadagnando anche grazie a concerti musicali, esibizioni artistiche, misticismi vari e chiromanzia. Pratiche che se da un lato li fecero conoscere in qualità di intrattenitori, dall’altra attirarono su di loro una certa nomea. Radicato era il timore che queste popolazioni giunte da est potessero veicolare la peste. Le cronache europee del tempo insistono su questa prospettiva e non è difficile capire perché.

Sarebbe corretto, arrivati a questo punto, attuare una piccola deviazione di carattere linguistico. Negli ultimi tempi il termine Rom è d’uso comune, ma non è sempre stata così. Le fonti medievali e poi moderne li chiamarono zingari (oggi considerato un dispregiativo) o ancora egiziani. I termini derivavano da un’errata convinzione per la quale le popolazioni nomadi romanì fossero legate ad una setta eretica sorta nell’Impero romano d’Oriente e nota come Athinganoi (intoccabili). Simile, ma non identica, era la parola Aiguptoi (egiziani), con cui i romei chiamavano i Rom. L’evoluzione semantica del termine ha portato alla nascita di “zingari”.

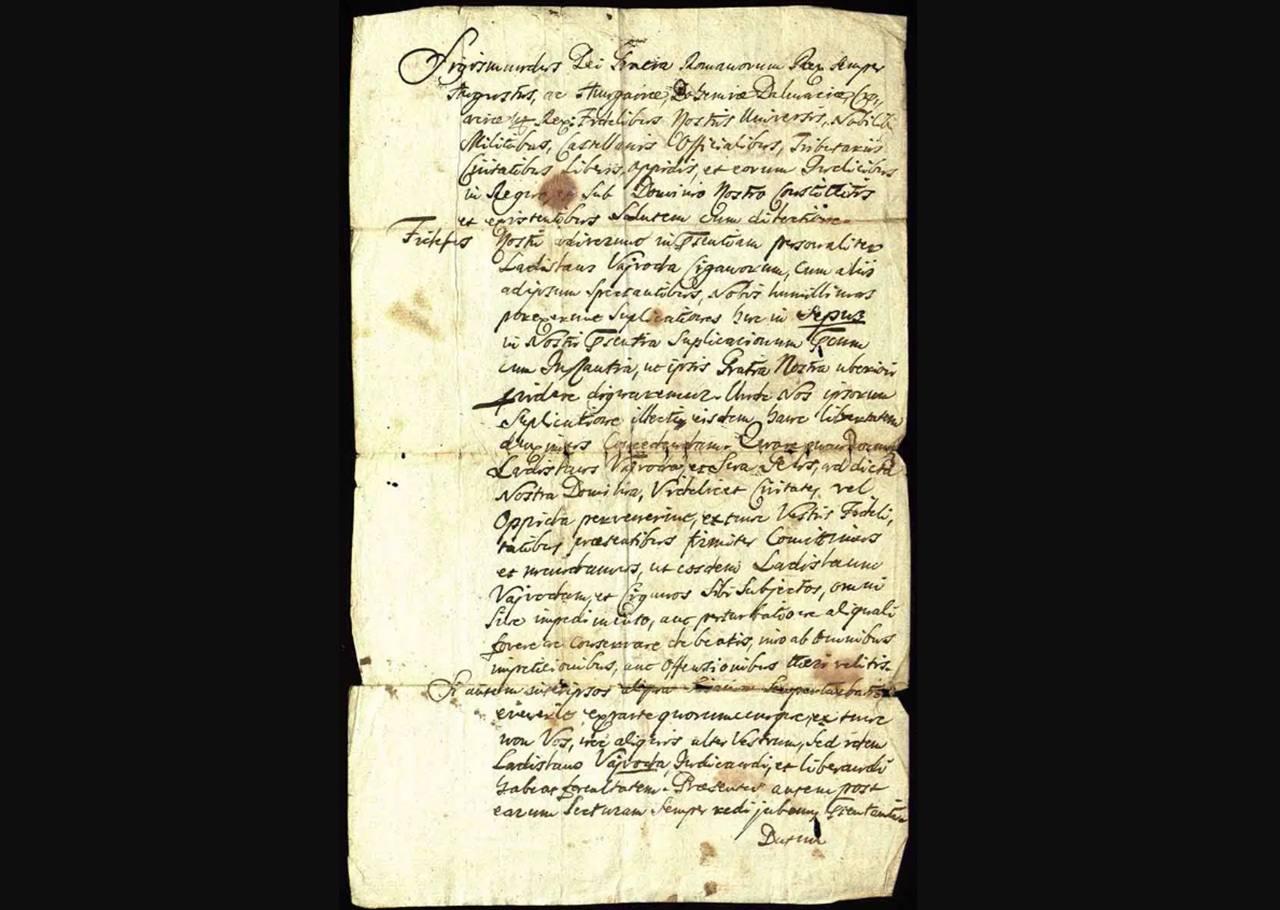

Nelle varie parti d’Europa si prese a chiamarli in modi differenti. In area germanica andavano per la maggiore i termini Tatari e Zigeuners (zingari), o ancora Saraceni e pagani. In Francia spopolò Bohémiens, alla luce del salvacondotto che queste popolazioni avevano ricevuto direttamente dal re di Boemia e poi sacro romano imperatore Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437). Quest’ultima figura è centrale per la narrazione, poiché fu uno dei pochi monarchi europei d’età moderna a riconoscere ufficialmente una concreta dignità ai Rom.

L’indulgenza e la tolleranza di Sigismondo rientrarono nel campo dell’eccezione più che in quello della regola. Lo dimostra, giusto per fare un esempio, l’Egyptians Act emanato nel 1530 nell’Inghilterra dei Tudor. Questo predisponeva come “persone diverse e straniere, (che) molte volte, con astuzia e sottigliezza, hanno ingannato la gente per ottenere denaro; e hanno anche commesso molti crimini efferati e rapine devono lasciare le coste della Britannia entro sedici giorni”.

Ancora un anonimo francese della metà del Quattrocento scriveva un Journal d’un Bourgeois à Paris in cui si sottolineava la percezione che il popolo parigino avesse dei Rom, ritenuti tanto magici quanto inaffidabili, così affascinanti eppure così bistrattati.

Il problema più grande, per chi fa il mestiere dello storico, è che le popolazioni di lingua romanì, seppur con le loro marcate differenze intra-etniche, non hanno lasciato una propria documentazione scritta. Siamo inondati di menzioni storiche esteriori, che il più delle volte hanno carattere giuridico e normativo, create ad hoc per sanzionare il diverso dall’ordinario, il nomade in una società di sedentari. Questo ha creato col tempo un sentore assolutamente distorto, di cui ancora oggi in pochi si rendono conto.

Il numero di condanne inflitte ai Rom e il livello di diffidenza accumulatosi nei secoli dimostrano come l’autorità si sia relazionata con le suddette popolazioni quasi sempre partendo da solide basi stereotipate. L’arte cinque-seicentesca è indicativa in tal senso (ricordate Caravaggio e la Buona Ventura?). Purtroppo raramente si è insistito sulla natura pacifica della maggioranza di queste genti. Caratteristica fra le più note (almeno all’epoca del loro arrivo in Europa) era l’assenza di intenzioni aggressive e di armamenti. A noi può sembrare una banalità, ma in un continente che conservava il fresco ricordo dei mongoli – anch’essi originariamente nomadi purtuttavia con importanti istanze espansionistiche – non lo era affatto!

La persecuzione che in alcuni frangenti cronologici e in alcune aree d’Europa ha riguardato i Rom non ha tuttavia eliminato la loro cultura tramandata oralmente. Neppure l’assimilazione, forzata o subdola, è riuscita in questo intento. A testimonianza di una straordinaria resilienza di un popolo su cui ancora troppo poco si sa, o troppo poco si vuol sapere.