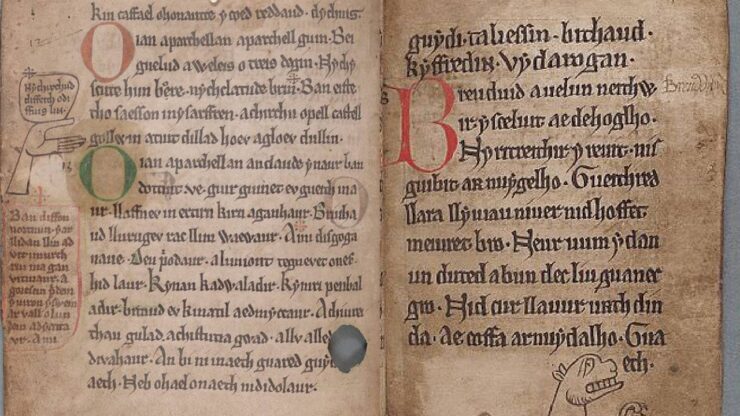

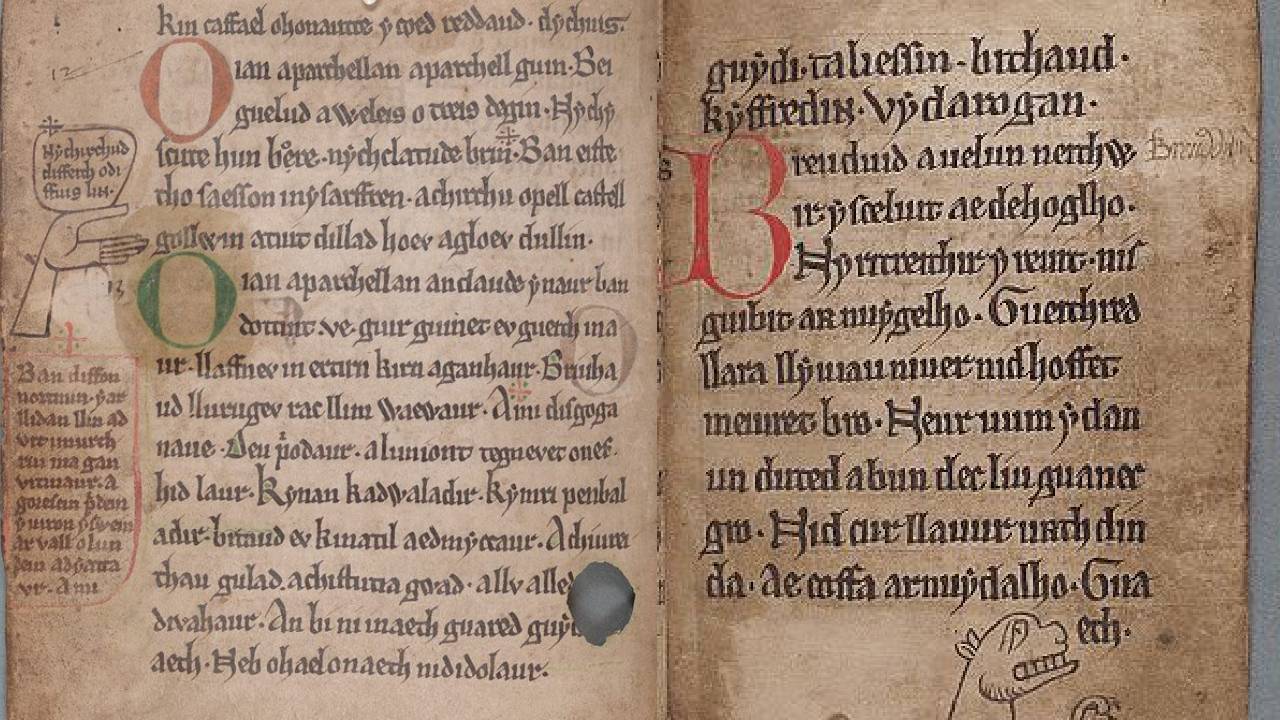

Vere e proprie stratificazioni di idee, immagini e repertori letterari generatesi nel corso di secoli, i manoscritti medievali rappresentano fonti inesauribili di scoperte. Se ogni volume è generalmente il frutto dell’intervento di più copisti non deve stupire, allora, che a distanza di secoli un codice possa rivelare sostrati e sottotesti fino a quel momento ignoti. A dare una mano sono le ormai sofisticate tecniche di indagine a raggi ultravioletti, in grado di portare alla luce persino ciò che l’iniziativa umana ha voluto cancellare. È il caso del “Libro nero” di Carmarthen, un manoscritto redatto nel XIII secolo nell’attuale Galles e così denominato per il colore della rilegatura.

Gli studi filologici condotti sul codice sembravano essere approdati a un punto conclusivo con l’edizione prodotta nel 1907 da J. G. Evans. Nel secolo scorso, infatti, lo studioso aveva riorganizzato organicamente il contenuto assai variegato delle 54 pagine del manoscritto. Nel libro si articolano, in particolare, versioni delle storie degli eroi gallesi dell’Hen Ogledd, ma soprattutto episodi relativi alla leggenda di Artù e di Merlino. Il fatto che tali vicende del ciclo arturiano compaiono ben prima delle rispettive attestazioni in Goffredo di Monmouth, tra l’altro, la dice già lunga sul valore del “Libro nero” di Carmarthen…

Come ci ricorda la disciplina codicologica, è bene tener presente che un manoscritto è innanzitutto un oggetto. Ogni codice ha un contenuto letterario, ma è a sua volta un contenitore le cui proprietà possono avere una portata enorme nello studio della ricezione dei testi che vi sono impressi. Così, al di là degli apporti poetici in senso stretto, l’analisi del volume in gallese ha riguardato recentemente anche gli interventi grafici e iconografici che gli uomini vi hanno apportato in epoche successive alla sua redazione. Infatti, se le trascrizioni si sarebbero accumulati sulle pagine di vellum già dal IX secolo, risalirebbero al XIV-XV alcune aggiunte ai margini rimaste a lungo invisibili.

A portare alla luce tali interventi hanno contribuito le tecniche di imaging impiegate dagli studiosi Myriah Williams e Paul Russell dell’Università di Cambridge. Sofisticati software di fotoritocco e a raggi UV hanno rilevato la presenza di disegni di volti e di versi cancellati a margine dei testi “ufficiali”. Tali contributi, non visibili a occhio nudo, sarebbero opera dei numerosi proprietari entrati in possesso del documento nel corso dei secoli. Si deve invece a Jaspar Gryffyth, detentore del libro nel XVI secolo, l’eliminazione arbitraria delle note antecedenti.

“I margini delle pagine dei manoscritti contengono spesso reazioni moderne ai testi medievali”, ricordano i due studiosi. “Tali annotazioni possono fare chiarezza su ciò che i nostri antenati pensavano mentre li leggevano”. Da qui l’intenzione del gruppo di ricerca di Cambridge e della Biblioteca Nazionale del Galles di approfondire l’analisi degli interventi tardomedievali sul “Libro nero”. Gli studi in corso, infatti, potrebbero condurre a conclusioni di rilievo sull’interpretazione e sulla trasmissione dei testi che vi sono contenuti. In tal senso, potrebbero risultarne aggiornamenti determinanti sulla ricostruzione genealogica delle versioni più recenti del ciclo arturiano.

“Quello che abbiamo rilevato è solo la punta dell’iceberg di quello che può essere scoperto da quando le tecniche di imaging sono migliorate”. Così si è espresso Russell, aggiungendo che “il manoscritto è estremamente prezioso ed incredibilmente importante, eppure potrebbe esserci ancora così tanto di cui non sappiamo”. Insomma, la scoperta dell’oscura trama del “Libro nero” di Carmarthen sembra aver posto nuovi quesiti alla codicologia. In attesa che le ricerche sulle note misteriose possano darci risposte definitive, non si può che dar credito all’antico e celeberrimo proverbio di Caio Tito. Ce lo dicevano già gli antichi, e ce lo conferma oggi la tecnica: inutile cancellare l’incancellabile, perché scripta manent.