La Cina è davvero la civiltà più longeva del mondo? Che domanda, eh. Aspettate però, perché la questione può sembrare molto più complessa e sfumata di quanto non sembri a primo impatto. La pretesa della Cina di rappresentare una civiltà ininterrotta da oltre cinquemila anni è spesso rivendicata con orgoglio a livello nazionale. Inoltre è un’affermazione utilizzata come elemento identitario. Resta da chiedersi quanto sia fondata questa affermazione? E soprattutto, cosa significa, per gli storici, parlare di “civiltà continua”?

Partiamo proprio da quest’ultimo punto, improntando il discorso sulle seguenti logiche storiche. Allora, determinare quale sia la civiltà più longeva non è un esercizio puramente cronologico. Sì, perché non basta stabilire chi sia arrivato prima, ma occorre valutare se un insieme coerente di lingua, istituzioni, valori e tradizioni culturali sia riuscito a mantenere la propria riconoscibilità nel tempo. Molte civiltà antiche hanno lasciato eredità profonde, ma poche sono sopravvissute come entità culturali organiche senza dissolversi o trasformarsi in qualcosa di radicalmente diverso. Il caso dell’antica Roma è quello che meglio racchiude questo discorso.

Addentrandoci in una riflessione un po’ più analitica, distinguiamo – sulla falsa riga di quanto fanno alcuni eminenti storici quando hanno a che fare con la suddetta questione – quattro parametri fondamentali per definire la longevità di una civiltà:

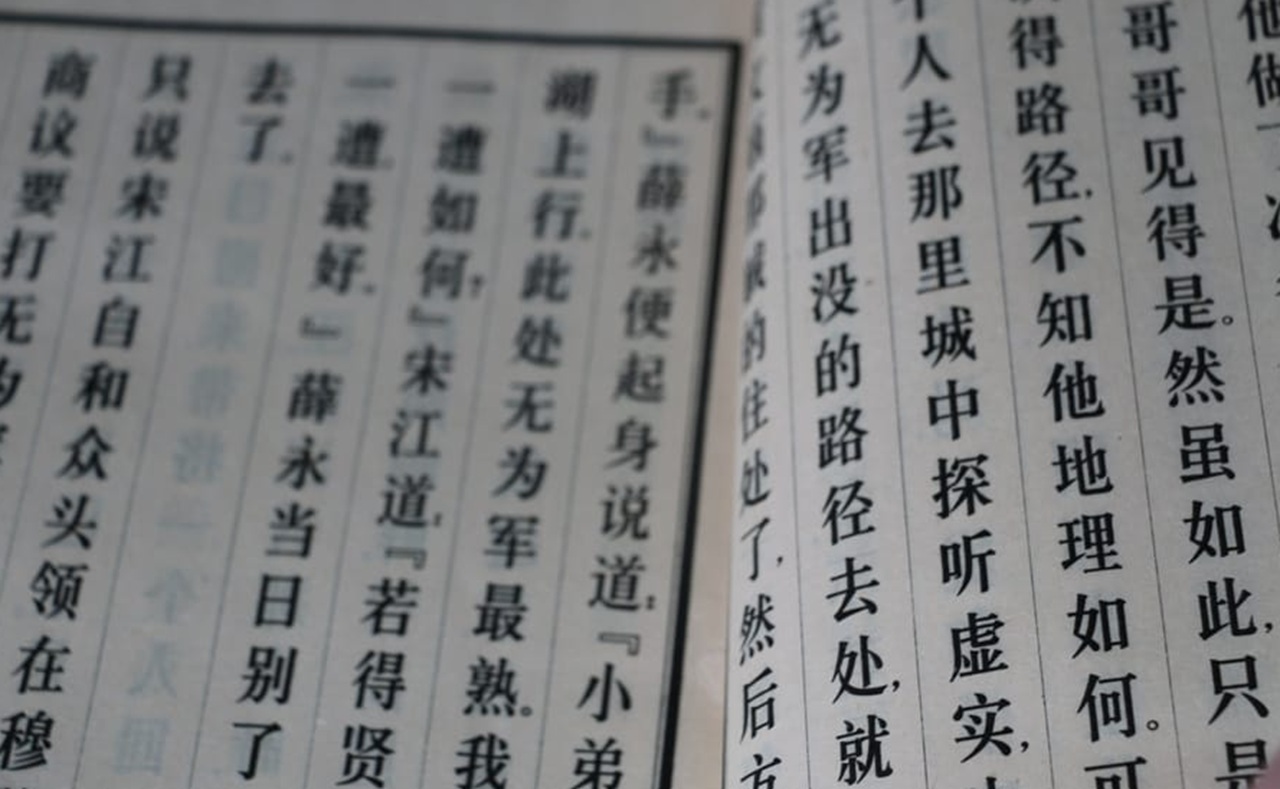

- Continuità linguistica – la lingua scritta è forse il filo più resistente che lega passato e presente. Nel caso cinese, i caratteri odierni hanno radici che risalgono alle iscrizioni oracolari della dinastia Shang (circa XIII-XI sec. a.C.). Sebbene l’uso sia cambiato e semplificato, la struttura grafica e simbolica mantiene una linea di discendenza unica. Pochissime civiltà possono vantare una scrittura che, pur trasformandosi, resti comprensibile attraverso millenni.

- Identità culturale e filosofica – la civiltà cinese si fonda su tradizioni spirituali e filosofiche nate nell’antichità e tuttora riconoscibili. Vedasi il confucianesimo con il suo culto dell’armonia sociale; il taoismo con la sua ricerca dell’equilibrio cosmico; la venerazione degli antenati come legame intergenerazionale. Questi elementi, pur reinterpretati, continuano a modellare la società, l’etica familiare e persino la politica cinese contemporanea.

- Eredità istituzionale – la burocrazia imperiale, codificata a partire dalla dinastia Han, ha lasciato un’impronta così profonda da sopravvivere nei secoli, fino alle strutture amministrative moderne. L’idea degli esami per merito, introdotti in epoca imperiale per accedere al servizio statale, ha segnato non solo la storia cinese, ma anche quella di altre culture dell’Asia orientale.

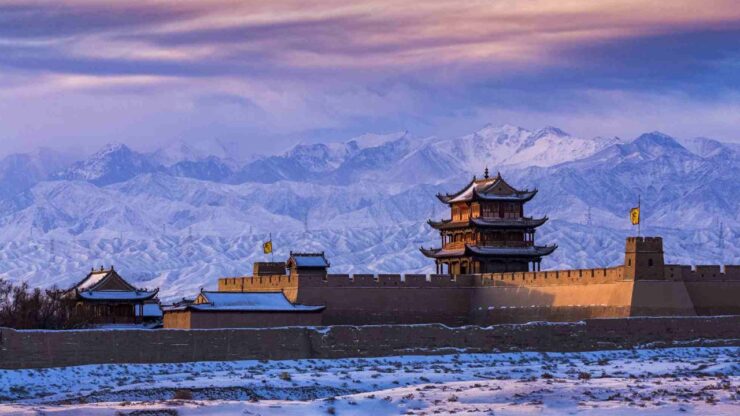

- Continuità geografica – a differenza di altre civiltà che migrarono o vennero sostituite da popolazioni nuove, la Cina ha mantenuto il proprio cuore nello stesso spazio geografico: il bacino del Fiume Giallo e le pianure orientali. È lì che nacquero i primi stati dinastici (Xia, Shang, Zhou). Ed è lì che ancora oggi si collocano i principali centri culturali e politici del Paese.

Naturalmente, non mancano le voci critiche. Alcuni storici sottolineano che la storia cinese fu tutt’altro che priva di cesure. La caduta della dinastia Han e la divisione nel periodo dei Tre Regni. Poi le invasioni barbariche, la conquista mongola della dinastia Yuan e quella mancese dei Qing furono momenti di profonda discontinuità politica. Tuttavia, ciò che rende peculiare il caso cinese è che anche i conquistatori “stranieri” finirono per adottare il modello amministrativo e culturale cinese, invece di sostituirlo.

Persino nel XX secolo, durante la Rivoluzione culturale (1966-1976), quando il Partito Comunista Cinese cercò di abbattere i pilastri tradizionali della civiltà confuciana, molti aspetti della cultura sopravvissero. Si citi il culto degli antenati, il rispetto per la gerarchia familiare, l’importanza dell’istruzione. Ciò dimostra come l’identità cinese sia stata capace di riemergere anche dopo violenti tentativi di rottura.

Insomma, questioni di prospettive. Va osservato che il criterio della “civiltà continua” privilegia inevitabilmente quelle società che hanno lasciato testimonianze scritte. Le culture orali, come molte delle tradizioni indigene delle Americhe, dell’Africa e dell’Oceania, possiedono anch’esse storie antichissime e linee di trasmissione culturale che la storiografia moderna tende a sottovalutare proprio perché prive di scrittura. La narrazione della “Cina come civiltà più longeva” è dunque anche frutto di una particolare visione storiografica, plasmata dalla centralità della scrittura e degli stati organizzati.

Nonostante cesure e crisi, la Cina rappresenta una delle pochissime civiltà che può vantare un filo identitario riconoscibile lungo migliaia di anni. La lingua scritta, le istituzioni burocratiche, le filosofie tradizionali e la continuità geografica hanno permesso di attraversare dinastie, invasioni e rivoluzioni senza mai perdere del tutto la propria coerenza culturale.

Se la definizione di “civiltà” può variare e se altre culture hanno percorso vie di continuità meno visibili ma altrettanto profonde, resta indubbio che l’eredità cinese sia tra le più straordinarie e longeve dell’intera storia umana. Più che un mito nazionalistico, la “continuità cinese” è il risultato di una resilienza culturale che, fino a oggi, non trova equivalenti su scala globale.