Il tema dell’amore come malattia – dicesi mal d’amore – ha attraversato la storia dell’Occidente per secoli, sviluppandosi ben oltre la metafora poetica e investendo in profondità la medicina, la filosofia, la religione e la letteratura. Nell’Antichità e ancor più nel Medioevo, l’amore non era semplicemente una condizione dell’anima, ma un disordine psicofisico, una vera e propria patologia che poteva alterare i sensi, squilibrare gli umori corporei e, nei casi più gravi, condurre alla follia o alla morte. Plateali esagerazioni? Questioni di cuore tipiche d’altri tempi? Può anche darsi, ma c’è di più…

Il mal d’amore ha origini classiche, antiche se preferite. Già nella medicina greco-romana, il concetto di amor morbus (amore come malattia) trovava una solida base teorica. Chi l’avrebbe mai detto? L’opera di Ovidio, Remedia amoris, non solo ironizza sul tema, ma restituisce anche un quadro preciso dei rimedi a disposizione contro l’innamoramento, in particolare quello non corrisposto. Nella sua visione, la passione amorosa è “un fuoco che dev’essere spento prima che divampi, e il miglior antidoto risiede nella distrazione”.

Distrazione? Quale distrazione? Beh, ad esempio lo studio, la guerra, la politica. Insomma, qualsiasi attività capace di distogliere l’amante dai suoi pensieri ossessivi. In Ovidio vige la raccomandazione di non combattere l’amore quando è al culmine, ma di intervenire prima o dopo. Prevenire meglio che curare, o curare per non soccombere.

I medici antichi – prendiamo ad esempio Ippocrate e Galeno – riconoscevano alcuni sintomi tipici del mal d’amore. Li conosciamo bene, perché sono insonnia, anoressia, palpitazioni, malinconia. Tuttavia, fu nella tarda Antichità e poi nel Medioevo che questi sintomi vennero sistematizzati in una vera e propria diagnosi medica. L’amore eroico, una forma estrema e debilitante di passione, riconosciuta nei manuali di medicina accanto ad altre affezioni mentali. E allora approfondiamolo questo “amore eroico” all’interno di un contesto prettamente medievale.

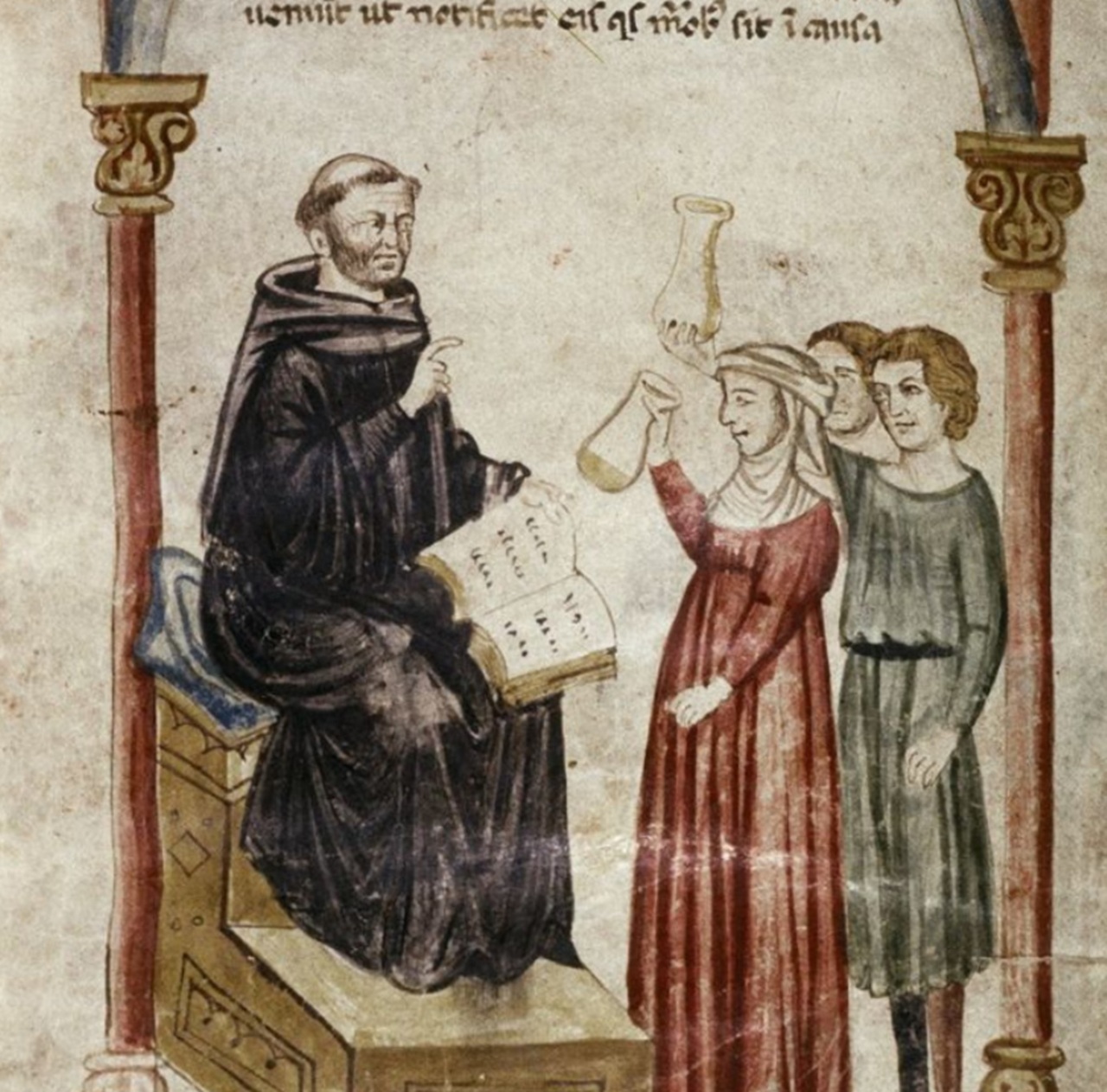

L’amore venne integrato nei grandi sistemi di pensiero filosofico e teologico, assumendo significati morali, spirituali e medici. Qui entra in scena Costantino l’Africano, figura chiave del sapere medico medievale. Personaggio vissuto entro i confini cronologici dell’XI secolo (nato a Cartagine nel 1020 circa, morto a Montecassino ne 1087), fu un traduttore di testi arabi e bizantini, e autore lui stesso, Costantino contribuì a diffondere l’idea che l’amore potesse diventare una malattia mentale. Nelle sue opere De melancholia e Viaticum, definisce l’amore come “ereos“, un termine che fonde la radice eros (desiderio sessuale) con heroes (l’eroe). Compresa la trovata? Così facendo restituì l’immagine di una passione violenta, intensa, degna dei grandi personaggi epici, ma anche potenzialmente distruttiva.

Come non citare poi la teoria umorale ereditata dall’Antichità, per la quale l’amore eroico nasceva da un eccesso di bile nera (torna sempre la melancolia…), uno dei quattro umori che regolavano il corpo e la psiche. Questo squilibrio non era solo fisico, ma influenzava direttamente la facoltà razionale. Il desiderio diventava ossessione, e l’ossessione si fissava nella mente come una vera e propria “immagine tirannica” che offuscava il giudizio, inducendo a comportamenti irrazionali e autolesionisti. Da qui, i sintomi riconosciuti dai medici medievali di cui si è detto poco fa: pallore, dimagrimento, insonnia, pianto alternato a risa immotivate. Nei casi più estremi, una tendenza all’ira.

Il celebre medico arabo Avicenna sviluppò ulteriormente questa visione, individuando nell’amore eroico una forma degenerativa di malinconia, potenzialmente fatale. Questo legame tra immaginazione e salute mentale costituì una delle intuizioni più moderne della medicina premoderna. Chiaramente esistevano delle cure. E che cure…

Per il mal d’amore si prescriveva di tutto, dalla preghiera alla confessione, passando per la meditazione sulla vanità delle passioni terrene. Poi c’era chi consigliava rimedi più pratici, fisici anzi. Dai bagni freddi ai regimi dietetici, poi purganti, passeggiate, attività motoria. Se posso dare un modestissimo parere, le più interessanti erano di carattere psicologico, sempre che le si possano definire in questo modo.

E allora perché non distrarre l’amato con attività impegnative (la caccia, la guerra, lo studio), oppure “scioccare” il malato per rompere il legame mentale. In certi testi medici si raccomandava di mostrare al malato un’immagine repellente (ad esempio una vecchia malata o un cadavere) per creare una sovrapposizione negativa con l’oggetto del desiderio. Anche la sessualità aveva una funzione terapeutica ambigua. Perché da un lato poteva sfogare il desiderio e placare l’animo, ma dall’altro si finiva per rafforzare la passione se l’oggetto non era “sostituibile”. Il punto chiave era disinnescare l’ossessione, spezzare la catena immaginativa tra l’amato e il desiderio.

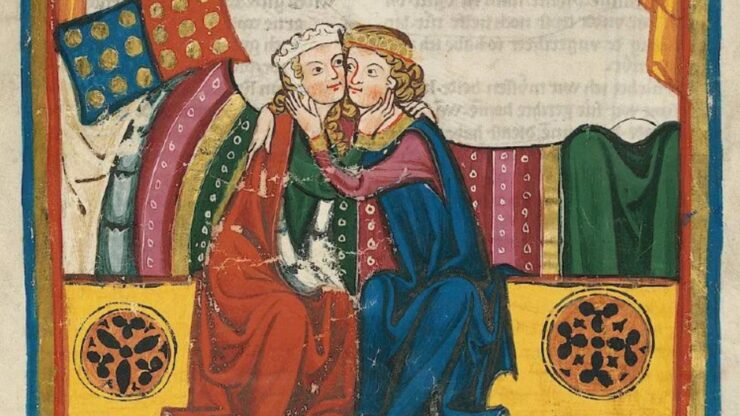

Infine si possono, anzi, si devono spendere due parole sulla letteratura medievale incentrata sul mal d’amore. In Italia ne sappiamo più di qualcosa. La letteratura cortese e stilnovista fanno scuola ancora oggi. Il “fin’amor” era spesso descritto come esperienza totalizzante, sublime, ma anche dolorosa. In questo, Guido Cavalcanti fu tra i più acuti indagatori. Nella sua opera si ritrova un tema ricorrente che è quello della passione divenuta tragedia dell’intelligenza, in quanto “annulla la ragione e il dominio su di sé”. È la stessa teoria sostenuta dai medici, ma – passatemi il termine – trasfigurata poeticamente.

Nel Medioevo, quindi, l’amore non era solo questione di cuori. Era una malattia dell’anima e del corpo, un disordine degli umori, un pericolo per la virtù e per la stabilità sociale. Viverlo significava mettersi in pericolo; guarirne, una prova di forza interiore. La medicina, la teologia e la letteratura hanno condiviso questa concezione, ciascuna a suo modo, contribuendo a costruire un’immagine complessa e affascinante dell’esperienza amorosa. E anche se oggi l’amore non è più diagnosticato come malattia, la sua capacità di sconvolgere l’animo resta, forse, immutata. Anche questo ci insegna la storia.