Le idee: sono loro a muovere il mondo, a dare un senso alla realtà circostante, ad influenzare le masse e ispirare grandi invenzioni che l’umanità costantemente ricorda e durevolmente celebra, altrettanto stabilmente dimentica, sottovaluta o giudica con disprezzo. Dalla ruota all’aratro, dalla scrittura alle tecniche edilizie, arrivando al motore a vapore, la scissione dell’atomo, internet e l’intelligenza artificiale. Nel mezzo ci sono tante piccole idee che, per quanto stuzzicanti, non hanno mai trovato concretezza. Poteva ricadere in questa lista la Dinosfera, veicolo monoruota abbozzato da Leonardo da Vinci alla fine del XV secolo. L’imperfetto trova giustificazione nella testardaggine di un ingegnere scozzese che cinquecento anni dopo il genio toscano ha ripreso quel progetto e gli ha donato il privilegio dell’esistenza materiale. Di questa opera voglio parlarvi, nata come idea in epoca moderna, materializzatasi all’improvviso in piena, pienissima contemporaneità.

Parlare della Dinosfera è come parlare dell’ingegno umano nella sua totalità. L’invenzione primo novecentesca è la prova provata di come il nostro intelletto, se accuratamente stimolato, possa dare i natali a creature tecnologiche estranee al concetto di convenzionalità; come a voler rimarcare l’esiguità di quella stramaledetta linea che separa ciò che è oggettivamente brillante da ciò che è universalmente folle.

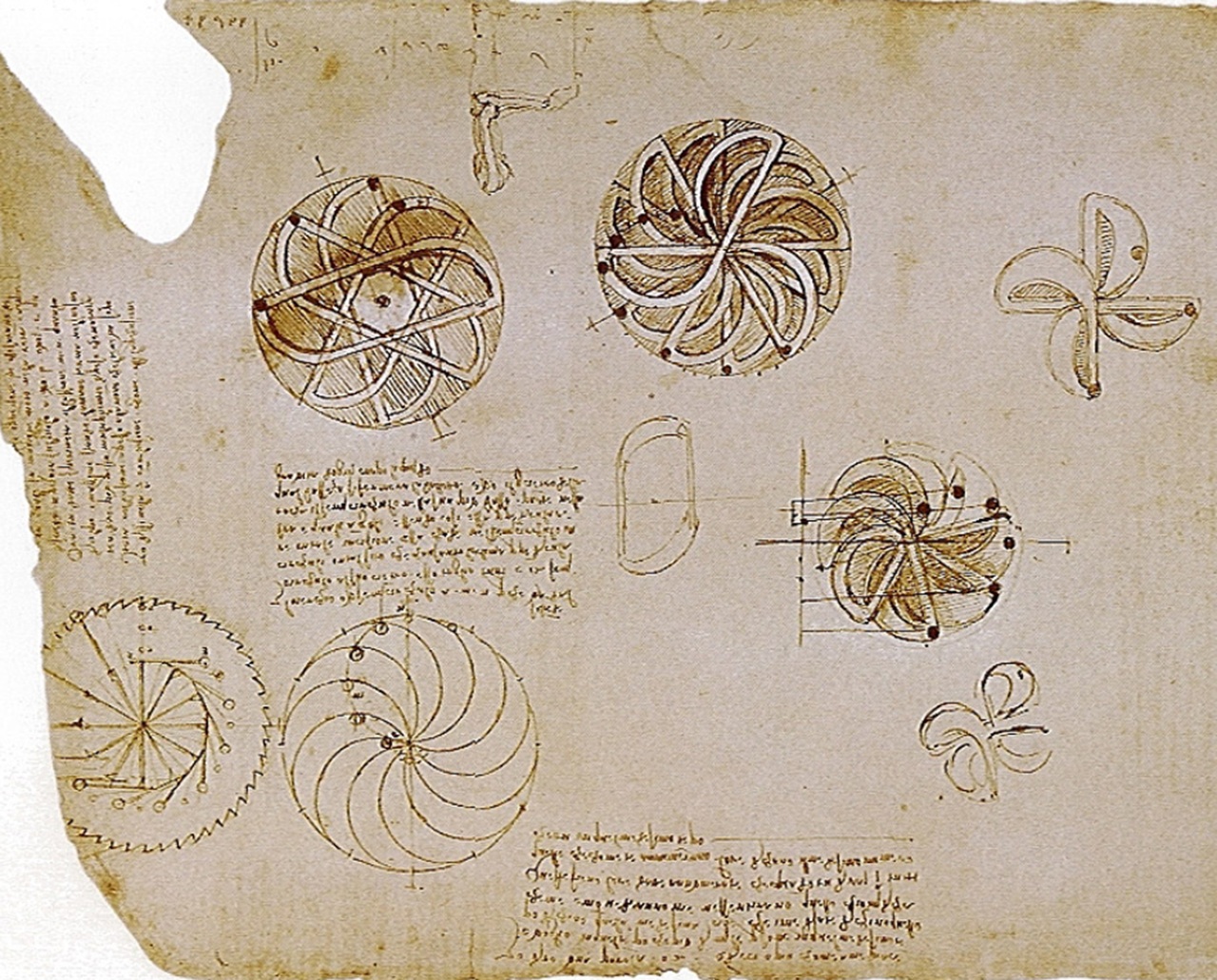

Appunto, geniale e sregolato era John Archibald Purves, ingegnere britannico ma dal sangue scozzese, appassionato di fisica, di meccanica oltre che degli studi leonardeschi. Nel 1930, mentre si trovava a Taunton, nel Somerset, sud-ovest inglese, brevettò la Dynosphere – Dinosfera se preferite. Come dal diretto interessato affermato pubblicamente, l’ispirazione provenne da uno schizzo di Leonardo da Vinci individuato fra i suoi Codici. La bozza illustrava un concetto abbastanza primitivo di monoruota come mezzo di locomozione. Purves prese in prestito l’idea, l’arricchì con le moderne conoscenze tecnico-meccaniche, e la trasformò in qualcosa di tangibile.

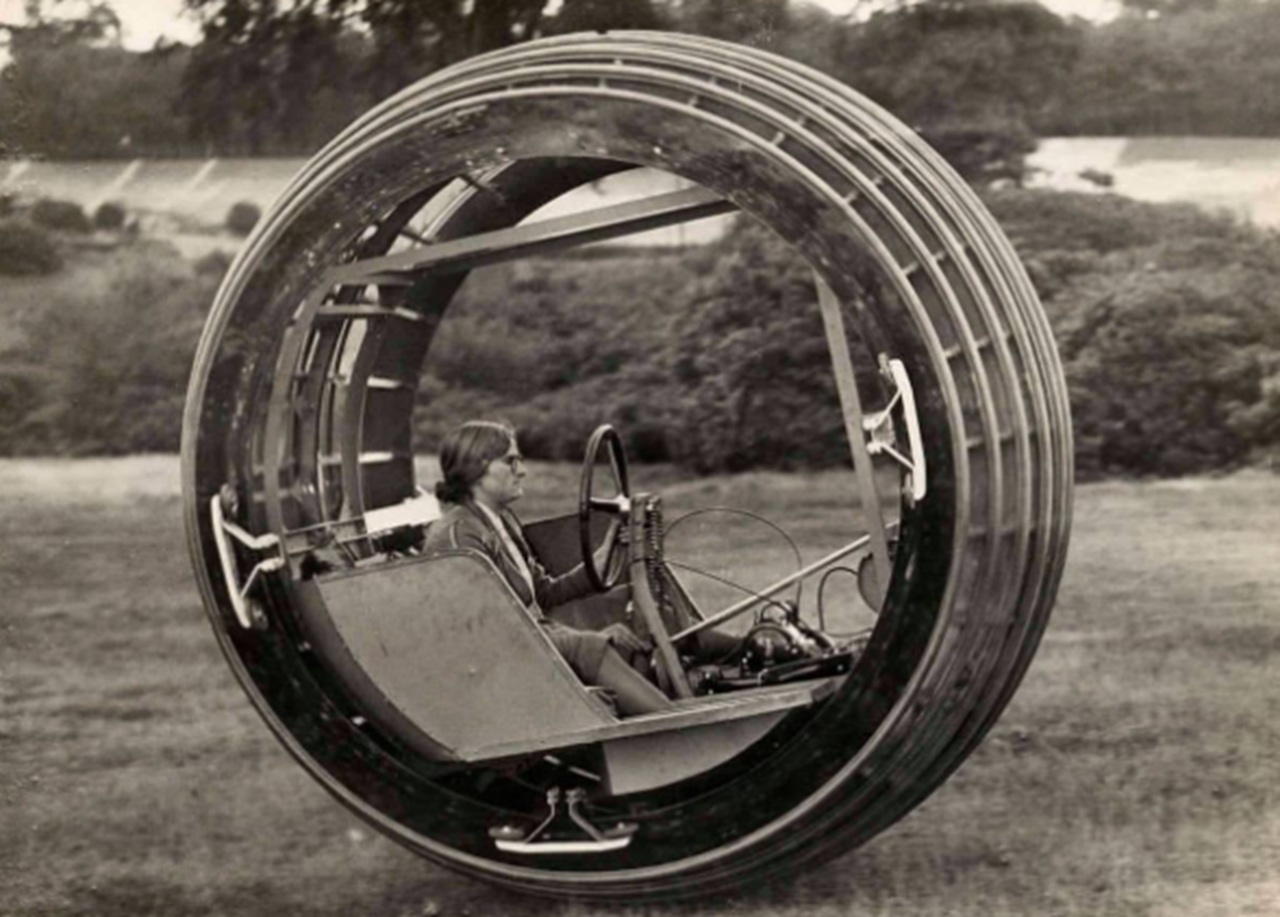

Ne uscì fuori la Dinosfera, essenzialmente una ruota gigante, alta quasi 3 metri, manovrabile dal suo interno. La caratterizzavano: un sedile per il conducente (un modello successivo, mai prodotto, prevedeva anche quello per il passeggero); un motore a combustione a due cilindri e raffreddato ad aria che – a seconda dalla fonte che si preferisce – sviluppava 2,5 o 6 cavalli di potenza; uno sterzo a leve manuali.

I passeggeri sedevano dentro il cerchio stesso, su una struttura chiamata cabina giroscopica che rimaneva relativamente stabile mentre la ruota girava intorno. Il principio era quello della locomozione giroscopica interna. Il movimento del motore faceva ruotare l’anello esterno, mentre l’abitacolo restava (in teoria…) sospeso e bilanciato al centro. Il veicolo era in grado di raggiungere velocità anche superiori ai 48 km/h, sorprendentemente elevate per l’epoca e per un mezzo così anti-convenzionale.

Elegante, futuristico, piacevole allo sguardo. I pregi della Dinosfera finivano qui. I limiti strutturali e meccanici dell’opera co-firmata Leonardo da Vinci erano innumerevoli. Si parta dalla scarsa, scarsissima manovrabilità. A velocità moderate, lo sterzo non garantiva precisione di manovra. Diventava addirittura pericoloso cambiare direzione mentre il veicolo monoruota era in moto.

All’aumentare della velocità, variava la natura del problema. Si incappava nel fenomeno che in gergo tecnico definiamo “gerbling“: praticamente la cabina interna tendeva a oscillare in modo incontrollabile se il veicolo accelerava o decelerava bruscamente, facendo rimbalzare i passeggeri. Ok, se il moto era il cruccio più grande, bastava tirare la leva del freno e passava la paura. Giusto? Ehm, no, anzi, frenare richiedeva un’abilità sovrumana data la mancanza di un sistema di frenaggio convenzionale. Per fermarsi era necessario far “sfogare” il mezzo, perciò lasciare la tavoletta del gas e aspettare che i principi della dinamica enunciati da Newton facessero il loro sporco lavoro.

Ultimo punto a sfavore: la visibilità. Non serve fornire molte spiegazioni. Si trattava di una ruota metallica con un conducente al suo interno; come poteva quest’ultimo sperare di vederci qualcosa con una spessa linea centrale ad oscurare la parte centrale del campo visivo? Ecco perché la Dinosfera nacque e morì in un batter d’occhio.

L’attenzione che la stampa britannica dedicò al veicolo tenne alto il tenore della sua fama per un altro po’. Il Daily Mail e altri quotidiani dedicarono articoli entusiastici, lodando l’originalità e la potenziale utilità della macchina, benché i risultati fossero spesso esilaranti o deludenti sul piano della stabilità. Purves smise di crederci quando notò un generale disinteresse industriale sulla sua invenzione. I due prototipi creati finirono in chissà quale garage del Somerset nel giro di pochi anni.

Che dire in conclusione? La Dynasphere del 1930 è una delle molte strade non percorse nella storia della tecnologia. È il simbolo di un’epoca in cui la meccanica e l’invenzione si intrecciavano con la fantasia visionaria – anche se visionario fu un tipo di nome Leonardo, originario di un borghetto toscano vicino Firenze – in cui anche le idee più improbabili trovavano almeno una possibilità di realizzazione. Oggi, sebbene mai entrata nel mercato, è spesso citata in libri e mostre dedicate ai veicoli più strani della storia.