Gli anni ’60 per l’Italia significarono tante cose. Anzitutto la trasformazione del tessuto sociale, oltre che urbano, orchestrato dal boom economico, dal quale scaturì l’incremento dei consumi e un cambio di concezione per tutto ciò che riguardava la modernità. Ma se c’era un’Italia che concretamente guardava al progresso, ve ne era un’altra che restava indissolubilmente legata alle arcaicità di un passato che proprio non ne voleva sapere di sparire. Quella parte del Paese aveva l’abitudine, radicatissima, di considerare il genere femminile come un bene di scambio, infine una proprietà. Un qualcosa da possedere, possibilmente da ammaestrare, e perché no, da considerare inferiore in intelletto e capacità. In quell’Italia a doppia velocità, si impose agli onori della cronaca la storia di Franca Viola e del suo No. Una negazione che al contempo si tradusse in tre stravolgimenti: personale, sociale, legislativo. Un No che ha fatto la storia della nazione.

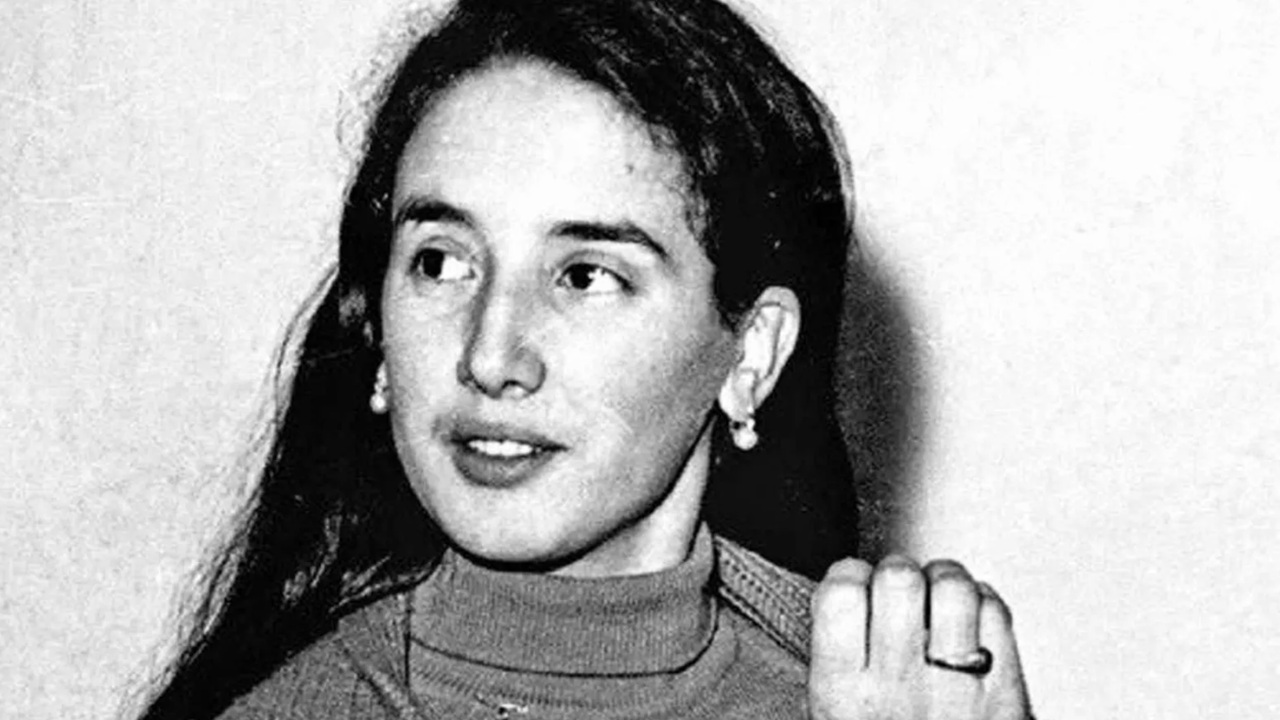

Nata nel 1948 nella Sicilia più profonda, Franca crebbe ad Alcamo, in provincia di Trapani. I genitori, Bernardo e Vita, erano contadini laboriosi che cercavano di garantire un futuro ai due figli, la maggiore Franca e il più piccolo Mariano. Nel 1965 la ragazza aveva diciassette anni e progettava di sposarsi con Giuseppe Ruisi, giovane di cui era innamorata. Ma il suo passato le si ripresentò davanti in modo drammatico. Due anni prima, infatti, era stata promessa a Filippo Melodia, uomo più grande di lei e legato alla mafia locale. Quando questi fu coinvolto in furti e reati, il padre di Franca decise di rompere il fidanzamento. Per un uomo che faceva dell’orgoglio mafioso e della sua “reputazione” il suo più grande vanto fu un affronto troppo grande.

Dopo alcuni atti intimidatori contro la famiglia Viola (ad esempio incendi dolosi, devastazioni nei campi, minacce esplicite) il 26 dicembre 1965 avvenne il passo più grave: il rapimento. Melodia, insieme a un gruppo di complici, irruppe nella casa di Franca, portandola via con la forza davanti agli occhi disperati della madre e del fratellino Mariano. Quest’ultimo, di soli otto anni, conobbe la libertà poco dopo. La ragazza, invece, restò segregata per sette lunghi giorni. Sette giorni di maltrattamenti reiterati, abusi e violenze sessuali.

La vicenda divenne presto di dominio pubblico e la stampa locale la definì “il ratto di Alcamo”. La logica del tempo avrebbe voluto che la giovane, ormai “disonorata”, accettasse il cosiddetto matrimonio riparatore. Esatto, matrimonio riparatore. Questo offriva l’Italia a doppia velocità. Secondo l’articolo 544 del codice penale, se lo stupratore avesse sposato la vittima, il reato sarebbe stato cancellato, e con esso la condanna. Era un meccanismo che salvaguardava l’onore della famiglia, non certo la dignità della donna.

Franca, però, rifiutò. Disse No. Ebbe il coraggio di farlo. Fu la prima italiana a rinnegare questa abominevole pratica. Le sue parole, che la stampa riportò prontamente, hanno il peso di una rivoluzione: «Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L’onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce».

Per fortuna Franca Viola non combatteva da sola. Alle sue spalle c’era una famiglia coraggiosa, in particolare il padre Bernardo, che la sostenne con fermezza. «Tu metti una mano, io ne metto cento – le disse – basta che tu sia felice, non mi interessa altro». Una posizione di rottura in un contesto sociale che spesso preferiva piegarsi alla logica del silenzio e della convenienza.

Il processo a Filippo Melodia e ai suoi complici si aprì nel 1966. La difesa tentò di screditare Franca, insinuando che fosse consenziente e chiedendo persino una perizia ginecologica per stabilire quando avesse perso la verginità. Ma la ragazza, forte dell’appoggio familiare, rifiutò ogni umiliazione ulteriore e si costituì parte civile. Nel 1967 Melodia fu condannato a undici anni di reclusione, pena ridotta in appello a dieci, seguiti da due di soggiorno obbligato a Modena. Anni dopo, nel 1978, cadde vittima di un agguato mafioso. Un anonimo colpo di lupara, esploso in un angolo della periferia modenese, pose fine alla sua vita.

La storia di Franca Viola ebbe un impatto enorme sull’opinione pubblica italiana. Il suo rifiuto al matrimonio riparatore mise in discussione un impianto legislativo arcaico e iniquo, portando (sebbene con lentezza; d’altronde sempre italiani siamo) all’abrogazione di quella norma solo nel 1981 e al riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona soltanto nel 1996. Prima del ’96 il reato era contro la morale, non contro la persona.

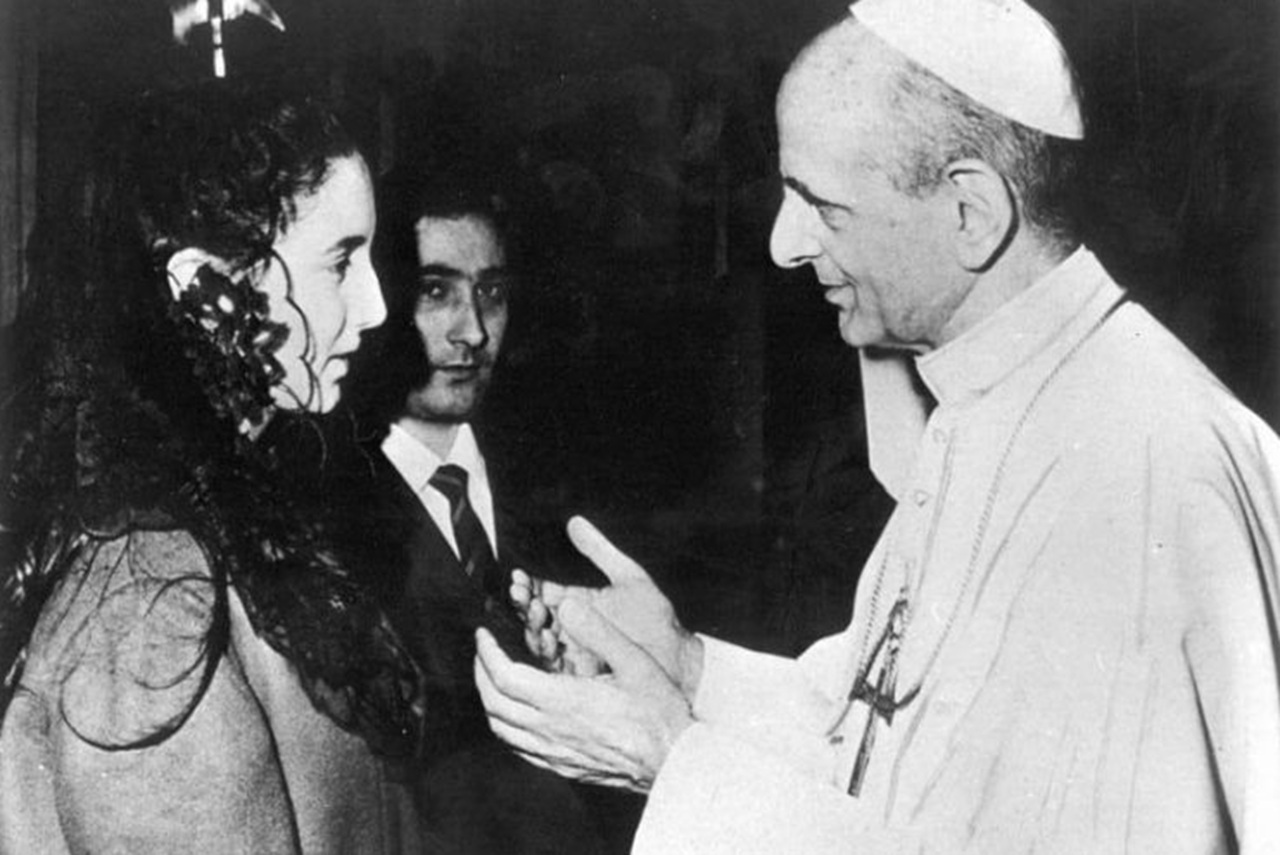

Franca, nel frattempo, scelse di restare nella sua Alcamo. Nel 1968 sposò Giuseppe Ruisi, il giovane che aveva sempre amato. La loro fu una vita semplice, costruita con dignità e lontana dai riflettori, anche se l’eco della vicenda l’avrebbe seguita per sempre. Nel 2014, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le conferì l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il caso di Franca Viola non fu soltanto una pagina di cronaca nera: divenne un simbolo. Quel “No” pronunciato nel 1966 rappresentò un sì alla libertà e alla dignità di tutte le donne italiane, aprendo una breccia nella mentalità patriarcale che ancora permeava (e in parte permea tutt’ora) la società. Una storia di coraggio, di emancipazione e soprattutto di amore per sé stessa, che continua a parlarci ancora oggi.