Nel 365 d.C. un catastrofico terremoto sconquassò l’isola di Creta e il Mediterraneo. O meglio: i geologi ipotizzano che l’epicentro sia avvenuto molto vicino a Creta. Innegabilmente, però, il terremoto di Creta ebbe conseguenze in Grecia, in Libia, in Egitto, a Cipro, in Sicilia e in Spagna. Ma fu Creta a pagarne maggiormente le conseguenze: quasi tutte le città sull’isola furono distrutte.

Il terremoto di Creta del 365

Sappiamo che il terremoto di Creta del 365 si verificò all’alba del 21 luglio. Le stime dei geologi parlano di una magnitudo pari o superiore all’8,5. A seguito del sisma, poi, si sviluppò uno tsunami che devastò ulteriormente le coste orientali e meridionali del Mediterraneo. Particolarmente interessate furono le coste della Libia, di Alessandria e del delta del Nilo.

Migliaia le persone morte, con navi scagliate a 3 km nell’entroterra. Studi geologici recenti sostengono che il terremoto di Creta del 365 abbia fatto parte di un’importante attività sismica nel Mediterraneo orientale andata avanti dal IV al VI secolo. Tale attività sismica potrebbe aver riattivato tutte le più importanti placche della zona.

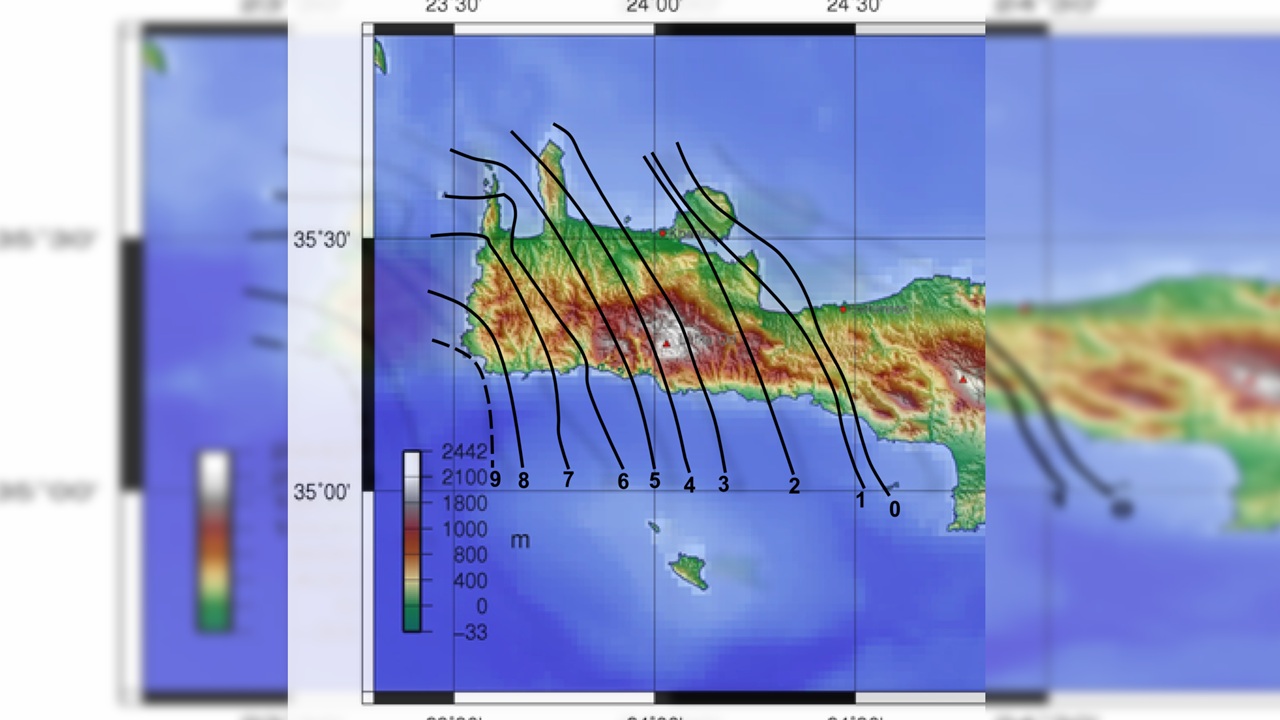

Considerate che si pensa che il sisma sia il responsabile del sollevamento di nove metri dell’isola di Creta. Anche la datazione al carbonio ha dimostrato che i coralli lungo la costa di Creta si innalzarono di dieci metri, finendo fuori dall’acqua. Il che indicherebbe che lo tsunami del 365 originò da un terremoto della faglia della Fossa Ellenica, la quale si trova vicino a Creta.

Dal punto di vista storico e letterario, tuttavia, c’è un dubbio: le fonti antiche parlano di un singolo terremoto catastrofico avvenuto nel 365 o si riferiscono a una serie di terremoti verificatisi fra il 350 e il 450?

Il guaio è che le fonti storiche sono a volte distorte da altri fatti storici. All’epoca, per esempio, la rivalità fra il Cristianesimo nascente e il paganesimo, potrebbe aver indotto gli scrittori dell’epoca a modificare qualche fatto. Un caso è quello del sofista Libanio e dello storico della chiesa Sozomeno: i due sembrano confondere il terremoto del 365 con altri sismi di intensità minore. Inoltre li considerano, a seconda del loro credo, frutto del dolore per la morte dell’imperatore Giuliano o frutto dell’ira divina.

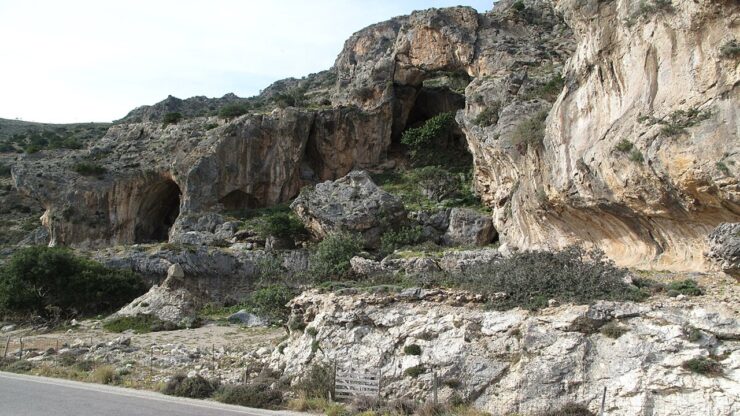

Dal punto di vista archeologico, invece, diversi scavi hanno dimostrato la distruzione della maggior parte delle città della costa del Mediterraneo orientale e meridionale intorno al 365. Così come a Creta, a ovest di Paleochora, è visibile una spiaggia rialzata, con grotte marine ben visibili sollevate di circa 9 metri durante il terremoto. E si vede il porto non più sommerso di Phalasarna.

Per quanto riguarda, invece, lo tsunami che seguì il terremoto, lo troviamo descritto nel dettaglio dallo storico romano Ammiano Marcellino. Il resoconto distingue l’evento in tre fasi: il terremoto, il ritiro del mare e poi l’arrivo dell’onda gigantesca.

Lo storico parla della terra che tremò e sussultò subito dopo l’alba. Poi il mare fu risucchiato. Le onde sembrarono sparire, rivelando il fondale sottostante. Creature marine erano intrappolate nel fango e si vedevano valli e montagne dei fondali. Le navi rimasero incagliate. E mentre la gente stava raccogliendo pesci e altri animali dal fango, ecco che un’onda enorme si abbatté sulle isole e su un vasto tratto dell’entroterra, radendo al suolo edifici e città.

Proprio a causa dello tsunami, migliaia di persone morirono annegate. Alcune navi affondarono, altre finirono sui tetti delle case, cosa che accadde ad Alessandria. Alcune navi arrivarono a chilometri dalla riva. Lo tsunami del 365 fu così devastante che ancora alla fine del VI secolo era commemorato come il “giorno dell’orrore”.