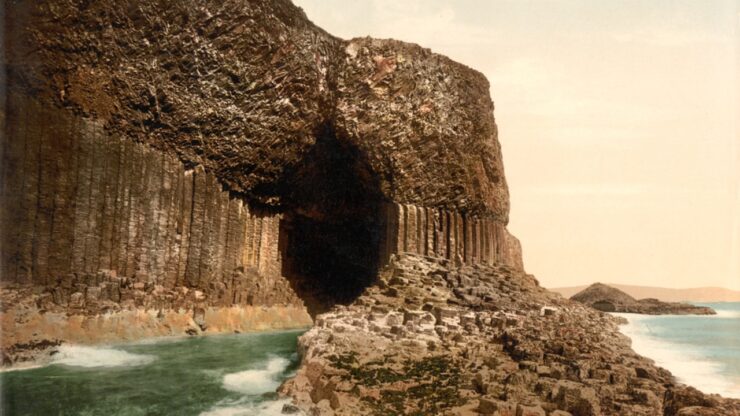

Fotografia di anonimo (Prints and Photographs Reading Room, Biblioteca del Congresso), grotta di Fingal, Ebridi interne, Scozia, 1900 circa. La grotta marina di Fingal, sull’isola di Staffa (Ebridi interne, Scozia occidentale) in tutto il suo misterioso fascino. Lo scatto è, a parere di molti, quello che più di tutti suggerisce il lato enigmatico, quasi sovrannaturale, della località. D’altronde ci troviamo in Scozia, l’ultraterreno è di casa.

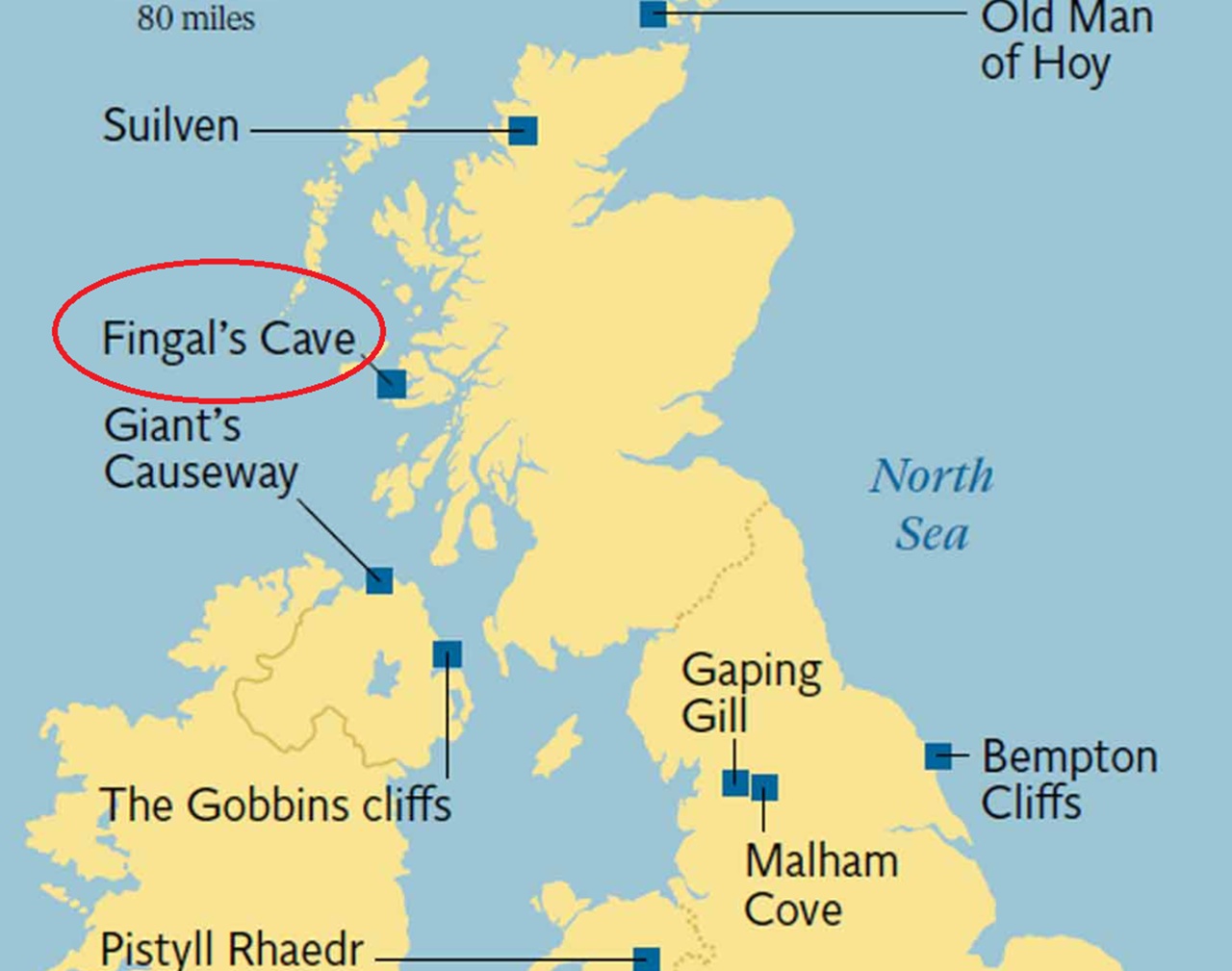

La grotta di Fingal, ritratta in questa come in altre suggestive fotografie, ha alle spalle una lunga e curiosa storia, in cui, ve lo anticipo, c’è un pizzico di Italia. La caverna marina composta da colonne di basalto salì alla ribalta solo nel 1772. Essa faceva parte della tenuta dei MacQuarrie, uno dei clan più importanti delle Highlands (di cui vi parlai in un vecchio ma consigliatissimo articolo, questo per l’esattezza). A concentrare le attenzione sulla particolare formazione basaltica fu il naturalista scozzese Sir Joseph Banks.

La descrizione che ne fece ebbe risalto nel mondo letterario anglosassone e spianò la strada a successive visite. Tra l’altro fu Banks, amico e compagno di viaggio di James Cook, a dare il nome di Fingal (in realtà di “Fhinn Mac Coul”, in onore di un eroe dell’antologia gaelica scozzese) alla “grotta più spettacolare, rara e misteriosa che sia stata mai descritta dai viaggiatori”. A recarsi sull’isola di Staffa furono prevalentemente esploratori e letterati. Soprattutto quest’ultimi, certamente catturati dal fascino della grotta, scrissero resoconti – prosaici o poetici – sulla meraviglia naturale, esaltandone l’aura di mistero emanata.

Il romanticismo ben si sposava con l’essenza della formazione naturale. Infatti tra gli autori che visitarono la grotta di Fingal si ricordano il tedesco Felix Mendelssohn, il francese Jules Verne (che la menziona in ben due occasioni, sia in Viaggio al centro della Terra che ne L’isola misteriosa) o l’inglese William Turner. Persino la regina Vittoria non si trattenne nell’andare al largo delle Ebridi interne. A questi si aggiunsero drammaturghi e pittori, i quali arrivarono leggermente dopo, a partire dal secondo Ottocento.

La fotografia con cui ho introdotto la vicenda della Fingal’s cave fu scattata negli stessi anni in cui un italiano visitò la caverna marina. Egli si chiamava Giotto Dainelli, geologo geografo ed esploratore fiorentino, noto soprattutto per i suoi viaggi in Africa e le sue spedizioni himalayane. Quando raggiunse le Ebridi, Dainelli aveva solo 24 anni e la sua brillante carriera doveva ancora concretizzarsi. Eppure di quel suo viaggio, compiuto nel 1902, ci resta un bel racconto, di cui voglio condividere con voi alcuni estratti; a mio parere perfetti per descrivere l’essenza della fotografia in copertina.

Dainelli scrisse così nel suo diario di viaggio: “Pare di navigare lungo la costa di Dalmazia o tra le infinite isole del Mar Egeo. Si vedono minuscole le casette dei pescatori. […] Ecco apparire, sul dinanzi della prora, qualche cosa come un grande mostro nerastro, appena appena affiorante dalle acque del mare. Sono tanti e strani i rumori, che si sentono come brontolii sordi di tuoni lontani fino nell’isola di Mull. Come note di un organo leggermente toccato escono dalla porta di un tempio e par che cerchino la via del cielo”.