Ok, i trattati di pace del secondo dopoguerra proibivano nel modo più assoluto al governo italiano di dotarsi di testate nucleari. Questo è risaputo e non è un dato storico da sottoporre a revisione. Ma – c’è sempre un ma – è anche vero che, viste le circostanze geopolitiche che coinvolsero in prima linea il nostro Paese durante gli anni più aspri della guerra fredda, Roma si sentì “legittimata” ad avviare progetti per l’uso militare dell’energia atomica. Da qui a definire l’Italia una papabile “potenza nucleare” ce ne passa; e per quanto la scelta del titolo possa apparire provocatoria, l’ipotesi non è poi così fantasiosa. Con questo articolo cercheremo di capire le ragioni dietro questo malizioso assunto.

Cominciamo proprio dalla scelta delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale. Questa doveva risuonare chiara ed esplicita: per l’Italia nessuna possibilità di sviluppare armi atomiche. D’altronde lo Stivale usciva martoriato e sconfitto dalla guerra, nonché privo della sovranità strategica necessaria anche solo per immaginare un proprio programma militare nucleare. Poi arrivò il 1949, anno dell’ingresso nell’Alleanza Atlantica. Gli scenari mutarono sensibilmente, dato che l’Italia divenne parte integrante della strategia difensiva statunitense e dell’Occidente, collocandosi geograficamente sulla linea più esposta a un’eventuale avanzata comunista.

La percezione del pericolo crebbe rapidamente. Nel 1949 l’URSS testava la sua prima bomba atomica; nel 1952 anche il Regno Unito entrava nel simpatico club del nucleare. Il governo nostrano, che si percepiva (e veniva percepito) come un possibile corridoio di invasione – ideologica quanto militare – iniziò a riflettere non tanto sull’idea di possedere armi atomiche (impossibilitata in questo) quanto sul come garantirsi un adeguato “ombrello nucleare“.

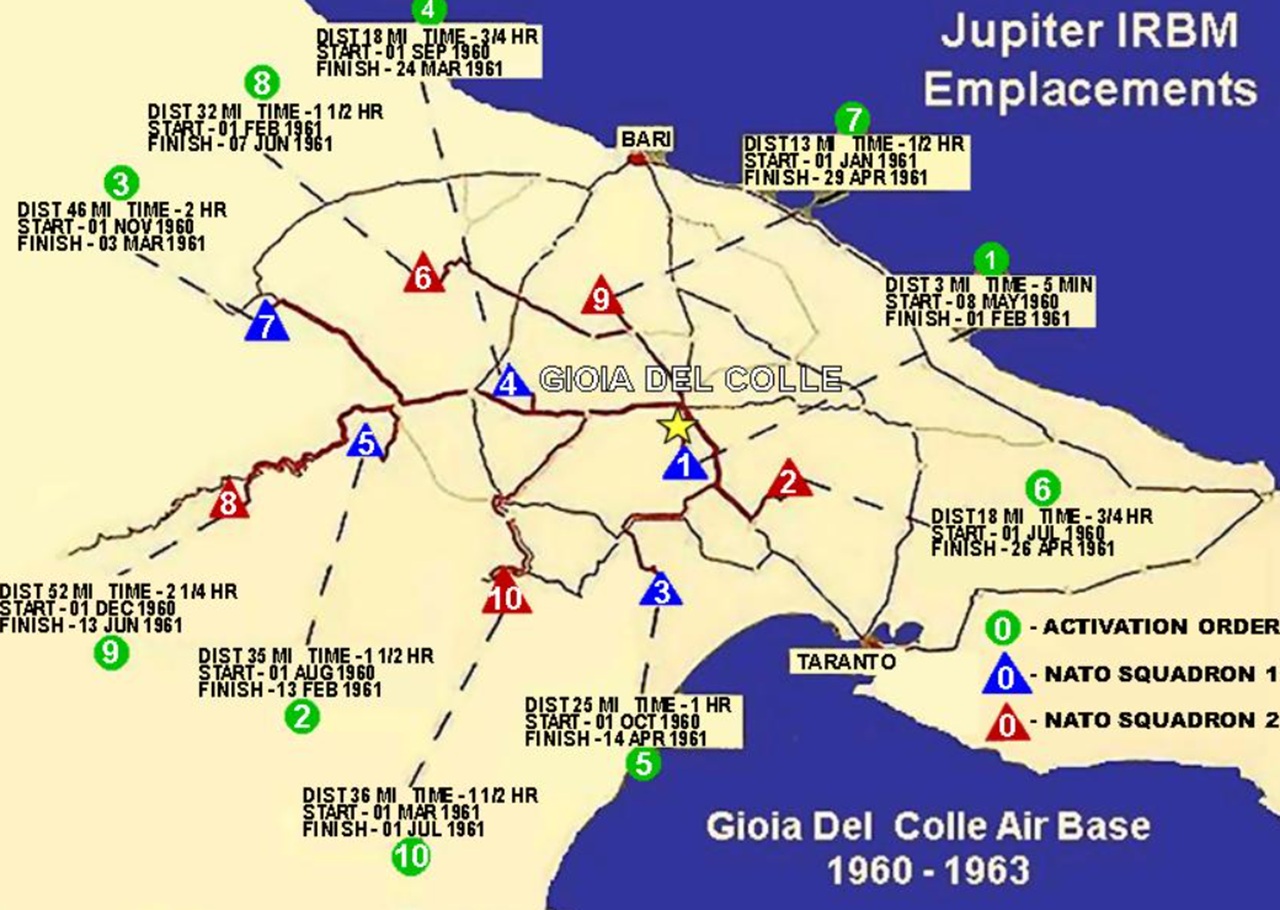

Fu in questo clima che, nel 1955, le prime testate atomiche statunitensi vennero dislocate sul territorio italiano. Erano armi tattiche, di potenza relativamente ridotta, montate su missili a corto raggio Honest John e Corporal. Gli americani ne mantennero il controllo esclusivo, ma già pochi anni dopo l’Italia ottenne una forma di partecipazione diretta. È il 1959 quando arrivano nella base di Gioia del Colle, in Puglia, i missili Jupiter. Questi erano gestiti con il sistema della dual key, il quale prevedeva la necessità simultanea di un comando americano e uno italiano per autorizzare il lancio.

Bisogna cogliere l’importanza del momento. Per la prima volta, l’Italia non solo ospitava armi nucleari, ma partecipava formalmente alla loro gestione. La presenza dei Jupiter durò poco. Nel ’63 Roma, in accordo con Washington, li ritirò per via della de-escalation a Cuba. Restava la volontà di una classe dirigente italiana, inevitabilmente scudocrociata, di partecipare alle logiche della deterrenza nucleare.

Parallelamente, nella seconda metà degli anni ’50 si sviluppò un progetto più ambizioso e meno noto. Quello inerente la possibilità di dotare la Marina Militare di unità a propulsione nucleare. Nel 1955 nacque il CAMEN (Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare), presso l’Accademia navale di Livorno, con l’obiettivo di formare specialisti e sviluppare sistemi di propulsione analoghi a quelli già in uso nella Marina statunitense.

Alla fine del decennio, questo progetto confluì nella più vasta Forza Multilaterale (MLF), un’iniziativa congiunta di Italia, Germania Ovest e Francia per realizzare una flotta NATO con missili Polaris imbarcati su navi nucleari europee. Era un modo indiretto per condividere la deterrenza ma senza violare i trattati. Anche qui il progetto non arrivò mai a maturazione. A rovinare i piani fu l’Eliseo, che scelse la strada dell’indipendenza militare. La Francia sviluppò autonomamente le proprie armi nucleari e l’intero schema MLF crollò definitivamente entro il 1968.

Quando naufragò l’idea della flotta multinazionale, l’Italia iniziò un percorso più solitario e, allo stesso tempo, più audace. A qualcuno venne l’idea di progettare un sistema missilistico nazionale. Nacque così, agli inizi degli anni ’70, il missile balistico Alfa, progettato per raggiungere un raggio operativo di circa 1.600 km. Era un vettore in grado, almeno secondo la beneamata teoria, di ospitare una testata nucleare.

Il paradosso è ed era anche allora abbastanza evidente. Un Paese del calibro dell’Italia, che pure non possedeva la bomba atomica, si ritrovava a costruire missili adeguati ad ospitare testate atomiche. Come mai? Beh, l’idea di base era che un simile vettore avrebbe accresciuto il peso politico di Roma nella NATO e mantenuto aperta, almeno sulla carta, la porta a una capacità autonoma. Spesso ciò che è scritto su carta, su questa rimane.

Tra il 1973 e il 1976 vennero eseguiti tre lanci sperimentali in Sardegna, precisamente a Salto di Quirra. Un successo: tutti riusciti. L’Italia dimostrò di possedere competenze tecnologiche all’avanguardia, alimentate anche dalla rapida espansione del nucleare civile (con le centrali in funzione dal 1963).

Eppure si decise di abbandonare lo stesso il programma. Ad avvalorare la scelta elementi come l’elevato costo economico, l’opposizione socio-politica interna, e soprattutto una svolta diplomatica che avrete già intuito. Sì, perché nel 1975 l’Italia aderì al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), sottoscritto nel 1968 da USA, URSS, Regno Unito, Francia e Repubblica Popolare Cinese.

Negli anni ’80, mentre nelle piazze si moltiplicavano le proteste contrarie al nucleare in tutte le sue forme e prospettive, l’Italia ospitava gli euromissili Pershing e Cruise (salvo poi rimuoverli). Nel 1987, con il referendum che decretò la chiusura delle centrali nucleari civili, scomparve anche la base tecnologica che avrebbe potuto sostenerne uno sviluppo autonomo.

Oggi la presenza nucleare in Italia sopravvive nell’ambito della politica di nuclear sharing della NATO. Dalle 70 alle 90 bombe B61 sono custodite nelle basi di Ghedi e Aviano. Le testate restano sotto controllo statunitense, ma in caso di conflitto verrebbero impiegate da vettori italiani, secondo una dottrina di condivisione che risale a oltre settant’anni fa.