Raccontare una storia dell’Arsenale della Spezia significa, prima di tutto, narrare di come una città, anzi, un intero territorio abbia conosciuto nel XIX secolo un mutamento profondo dovuto in larga parte a delle cause cosiddette di “forza maggiore”. Impellenti esigenze strategiche sotto le quali il volere degli spezzini – e di tutti gli abitanti dei paesi limitrofi – ha dovuto eclissarsi. Al contempo, dare conto della lunga genesi dell’Arsenale vuol dire immischiarsi in vicende politiche, militari e urbanistiche di un’Italia che si apprestava a diventare moderna. L’infinita gestazione, le trasformazioni territoriali e il suo ruolo strategico tra il tardo Ottocento e il primo Novecento ne fanno una delle infrastrutture militari più significative della penisola.

Qui di Storia si parla, e di storia dunque parleremo. L’Arsenale marittimo militare della Spezia è una creatura squisitamente ottocentesca, nata dalla mente complessiva del genio militare-logistico napoleonico. Tuttavia sarebbe scorretto non accennare, anche solo brevemente, al tentativo bassomedievale di dare vita ad una struttura arsenalizia nel golfo della Spezia.

L’idea di creare una simile installazione nella cittadina ligure risale al XV secolo, durante il dominio degli Sforza. All’epoca si costruì un primo arsenale destinato alle galee che operavano sotto il controllo della stirpe ducale milanese. Con la cessazione dell’egemonia sforzesca (1499) e l’inizio della sgradita amministrazione francese, il primo arsenale andò incontro all’abbandono, passo preliminare alla definitiva cancellazione.

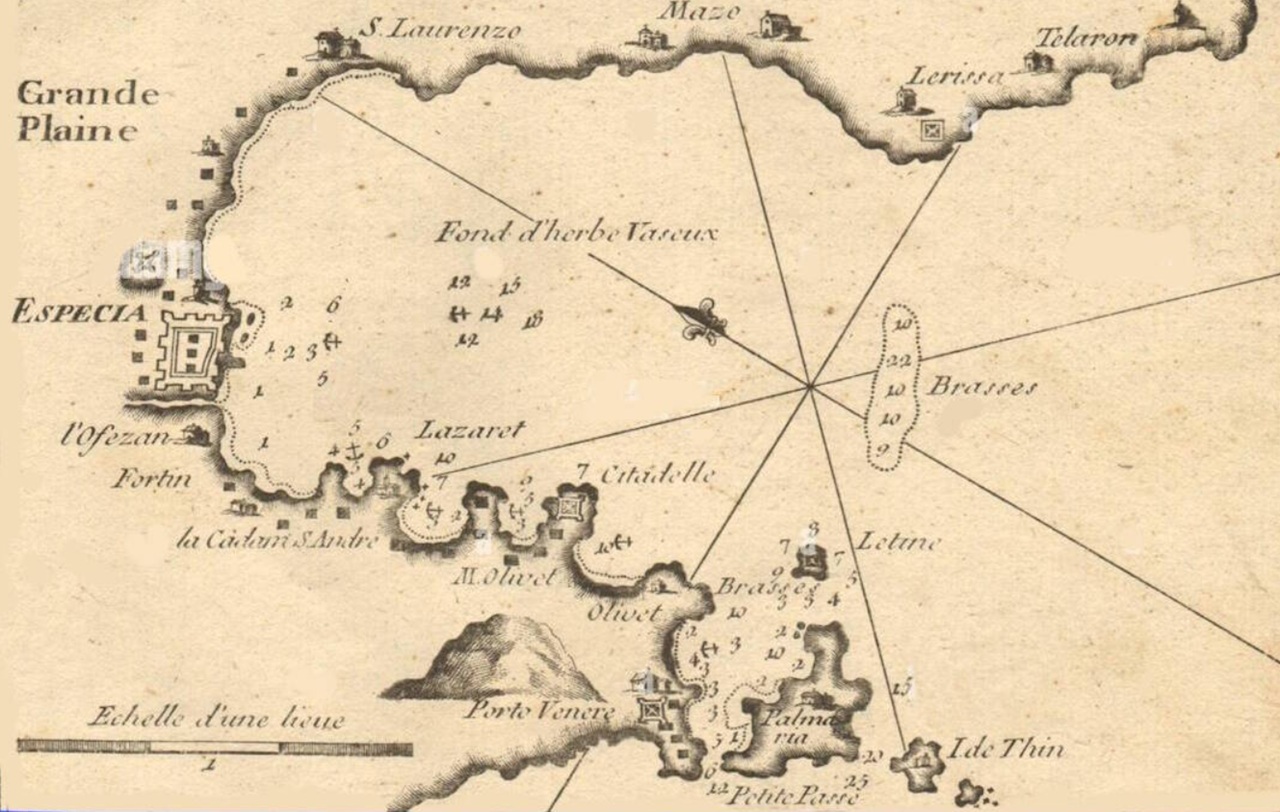

Chi colse il “suggerimento” storico di costruire un impianto strategico di tipo militare nel cuore del golfo spezzino fu Napoleone Bonaparte, già Empereur des Français. L’eminente còrso era consapevole dell’importanza del golfo della Spezia come porto naturale protetto e profondamente incassato nel territorio. Per questo incaricò nel 1808 l’architetto genovese Andrea Tagliafichi di elaborare un ambizioso progetto per un grande arsenale moderno nella baia del Varignano.

Nel 1812, a sostegno di quest’impresa, fu tracciata anche la cosiddetta strada napoleonica, che avrebbe dovuto collegare la costa di ponente con La Spezia, facilitando i trasporti e i rifornimenti. Tuttavia, i lavori si fermarono rapidamente e l’arsenale napoleonico non fu mai costruito. Ciononostante, Tagliafichi lasciò una traccia duratura del suo lavoro: nella Memoria sul Golfo di La Spezia redatta dal prefetto Chabrol de Volvic, è descritto il progetto di una vera e propria città-arsenale per 12.000 abitanti, concepita secondo i canoni dell’urbanistica neoclassica. Questo documento rappresenta una preziosa testimonianza dell’intento napoleonico di fare della Spezia un pilastro del controllo navale francese nel Mediterraneo.

I decenni avanzano, ma questo progetto è duro a morire: esso sopravvive e fornisce spunti per ulteriori aggiustamenti. Sì, perché la volontà di Napoleone di trasformare la città ligure, divenne, mezzo secolo più tardi, il volere del conte di Cavour. Nel 1857 l’Italia era sull’impervia e ipotetica strada dell’unificazione, con Cavour deciso come non mai a compierla. In lui ricadevano gli oneri della Presidenza del Consiglio del regno sabaudo e il magistero della Marina. L’assunto dal quale uno dei padri dell’Italia unita partì era abbastanza semplice invero. Egli intuì che per una potenza marittima moderna era indispensabile dotarsi di una base navale sulla costa tirrenica. Così identificò il golfo della Spezia come il sito ideale.

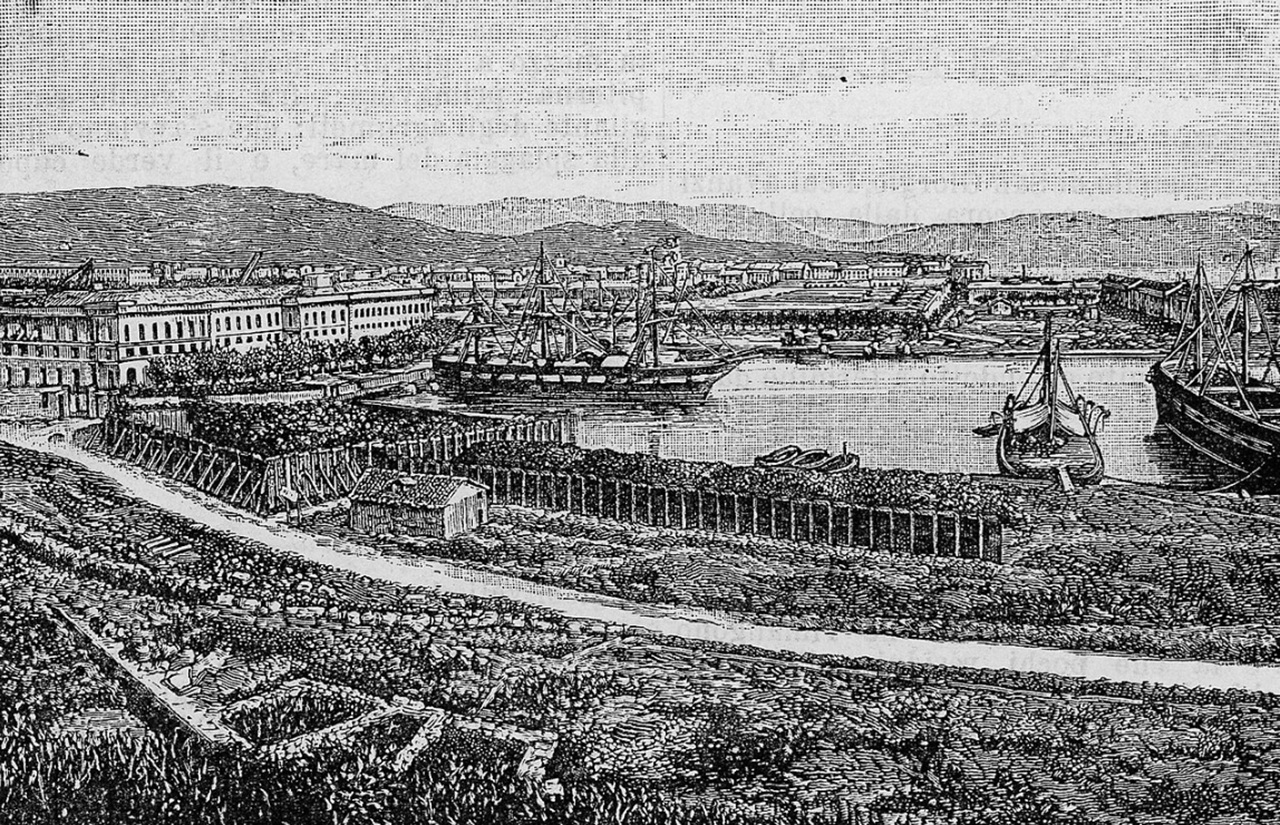

Cavour affidò i lavori al generale Domenico Chiodo, ufficiale del Genio militare, il quale trasformò l’idea in realtà. I lavori iniziarono nel 1862 e comportarono drastiche trasformazioni del territorio. Gli operai su indicazione di Chiodo, e dei suoi sottoposti, regimentarono il sistema delle “sprugole” (le risorgive di acqua dolce che alimentavano le aree umide della piana a ovest della città) e demolirono l’antica zona costiera del borgo di San Vito, di cui oggi non resta più traccia.

Nel corso degli scavi e delle opere infrastrutturali, emersero anche reperti di epoca romana e altomedievale, ora conservati nel museo civico della città. Finalmente, il 28 agosto 1869, Chiodo inaugurò formalmente l’impianto, anche se i lavori non poterono considerarsi conclusi. In quella data si allagarono i bacini; un evento simbolico che sanciva la nascita operativa dell’Arsenale della Spezia. Parallelamente, per difendere l’infrastruttura e la città, si procedette ad ampliare il sistema di fortificazioni lungo i crinali che circondano il golfo e fu realizzata la diga foranea, oggi ancora visibile, che protegge il porto dalle mareggiate e ne garantisce la sicurezza.

Per via di un’innegabile centralità strategica, il sito marittimo-militare dovette subire massicci bombardamenti durante gli anni della Seconda guerra mondiale. Andò a tanto così della completa distruzione, ma grazie a lavori di pronta ristrutturazione, l’arsenale tornò ad essere operativo già nell’immediato secondo dopoguerra. Nel corso della Guerra Fredda, l’Arsenale della Spezia divenne la sede della I Divisione Navale della Marina Militare Italiana, svolgendo un ruolo fondamentale nella manutenzione delle navi da guerra, nella logistica e nel supporto strategico della flotta italiana nel Mediterraneo occidentale.

Resta da chiedersi cosa sia oggi l’Arsenale militare marittimo della Spezia. Ebbene, esso continua ad avere un ruolo operativo importante all’interno della Marina Militare italiana, anche se ha progressivamente diversificato le sue funzioni rispetto al passato. La sua storia è la testimonianza di una lunga continuità progettuale, che attraversa secoli e regimi diversi, dalla visione sforzesca, passando per l’incipit napoleonico, arrivando alla concretizzazione savoiarda, fino alla modernizzazione post-bellica. Al tempo stesso, è fuori d’ogni discussione come rappresenti un esempio significativo di trasformazione urbana (come pochi altri in Italia…) dove la presenza militare ha modellato profondamente la geografia, la società e l’identità della città ligure.