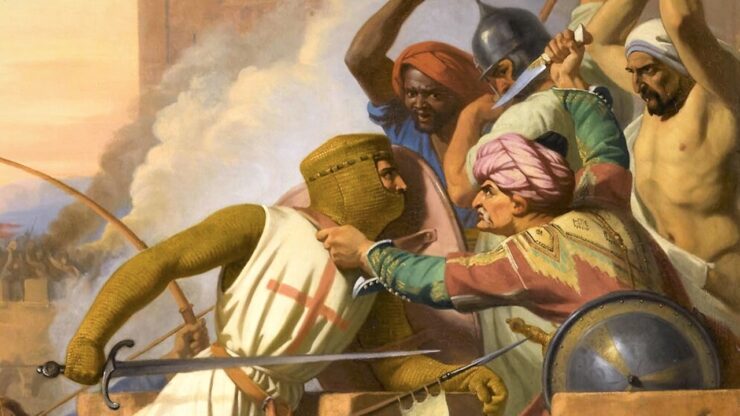

Siamo alla fine del 1098, imperversa la Prima Crociata. Dopo la conquista di Antiochia, i crociati, stremati dalla fatica e soprattutto dalla fame, si spinsero verso sud. La cittadina di Maʿarrat al-Nuʿmān (Marra se preferite), situata in Siria nord-occidentale, non aveva un grande valore strategico: non era una roccaforte né un nodo fondamentale per i collegamenti. Tuttavia rappresentava un obiettivo immediato, un luogo che poteva garantire provviste e rifornimenti. L’assedio iniziò nel novembre di quell’anno e si concluse nel dicembre con la presa della città. Quello che rese celebre l’episodio non fu tanto la vittoria in sé, quanto le accuse – tramandate da alcune fonti latine – secondo le quali i Franchi, spinti dalla carestia, si sarebbero abbandonati ad atti di cannibalismo sui cadaveri dei nemici musulmani. Dunque crociati cannibali, ma cosa c’è di vero?

Bisogna prima fare un veloce resoconto delle fonti che ci descrivono, anche se con sfumature e toni diversi, l’episodio del 1098. Si parta da Rodolfo di Caen. Egli seguì i Normanni di Puglia e compose il Gesta Tancredi. Senza dubbio, la sua è la testimonianza più vivida – ma non per forza la più veritiera. Secondo lui, un’improvvisa pioggia allagò e fece marcire le scorte di grano e pane, riducendo l’esercito a una carestia spaventosa. È a questo punto che si parla di crociati cannibali. Alcuni di coloro che presero la croce iniziarono a cibarsi di cadaveri umani e animali (musulmani e cani) per disperazione. Rodolfo descrive la scena sottolineando la vergogna e l’orrore provati nello scrivere ciò che aveva udito. Si faccia attenzione a questo passaggio, perché egli stesso ammette che non fu testimone diretto, ma riportava voci raccolte da altri combattenti.

Dopo Rodolfo, un altro cronista dell’epoca che riporta nei suoi scritti l’episodio dei crociati cannibali è Alberto di Aquisgrana. Egli fu un cronista del XII secolo, particolarmente conosciuto per aver redatto una storia del primo pellegrinaggio in Terra Santa e della fondazione del Regno di Gerusalemme. Alberto di Aquisgrana, nel trattare le conseguenze dell’assedio di Marra, riprende molto dagli scritti di Rodolfo di Caen. Infatti si è soliti dire che la sua testimonianza ha un carattere pressoché derivato: non aggiunge nulla al racconto ma contribuì a fissarlo nella memoria collettiva europea.

A seguire troviamo Baudri de Bourgueil, vescovo di Dol. L’abate benedettino riporta nella sua Historia Hyerosolimitana la voce di episodi di cannibalismo. Baudri cerca tuttavia di fornire una giustificazione morale: non si trattò di malvagità, ma di estrema necessità, poiché la fame aveva superato ogni freno naturale.

Infine abbiamo due teologi vissuti tra il XI e il XII secolo. Loro sono Guiberto di Nogent e Roberto il Monaco. Essi descrivono scene di brutalità e saccheggio. I crociati – dicono – arrivarono a sventrare cadaveri per cercare preziosi ingoiati in extremis dai musulmani. Ma nessuno dei due fa cenno esplicito al cannibalismo. Questo silenzio, di per sé, è significativo: mostra come la voce circolasse, ma non fosse unanimemente accettata né ritenuta degna di essere registrata.

Sul versante musulmano regna il silenzio. Il grande cronista Ibn al-Athīr, che pure riporta molti episodi sanguinosi della Prima Crociata, non menziona mai il cannibalismo. Se un fatto del genere fosse stato percepito come certo o ampiamente noto, ci si aspetterebbe che le fonti islamiche lo avrebbero utilizzato come prova della barbarie dei Franchi. Questo silenzio, dunque, getta un’ombra di dubbio sull’attendibilità delle testimonianze occidentali.

Ora, gli storici moderni hanno discusso a lungo su come interpretare questi resoconti. Non che si sia giunti ad un’esegesi univoca, anzi, sono molteplici i pareri discordanti. C’è chi ha accolto senza particolari riserve la versione dei crociati cannibali. Altri invece tendono a sottolineare il carattere ambiguo dei resoconti. Rodolfo stesso parla “per sentito dire”, e i cronisti successivi riprendono la voce senza verificarla.

Ciò che emerge con certezza è che la fame fu devastante. I crociati, isolati in territorio ostile, senza rifornimenti né possibilità di approvvigionamento stabile, vissero situazioni estreme. Il ricorso a soluzioni disperate non sarebbe stato inverosimile. Episodi simili, benché eccezionali, sono attestati in altri contesti di assedi medievali.

Tirando le fila del discorso, possiamo dire come la storiografia odierna tenda alla cautela. Non si può né confermare né smentire del tutto il cannibalismo al tramonto del 1098. Si può tuttavia affermare che l’episodio riflette la condizione estrema vissuta dai crociati e il modo in cui il Medioevo elaborava il rapporto tra fame, violenza e degradazione morale. In questo senso, Maʿarrat al-Nuʿmān rimane un caso emblematico, un simbolo del lato oscuro delle crociate, dove l’eroismo e la fede si intrecciano con il fanatismo, la miseria e la disperazione.